Pour me changer les idées, rien de tel que du Woody Allen, me suis-je dit. Sacré Woody, fais-moi rire. J’aurais sans doute mieux fait de m’installer dans le canapé et de glisser Annie Hall ou Manhattan dans le lecteur. J’ai ouvert un recueil de nouvelles du maître aux fameuses lunettes, L’erreur est humaine (2007).

La nouvelle éponyme s’intitule, au complet, L’erreur est humaine et la lévitation divine. Autres titres prometteurs : Ainsi mangeait Zarathoustra et A Vienne que pourra. « Eussé-je été un encornet que ce préambule aurait suffi à déclencher une éjaculation d’encre noire » peut-on lire dans ce récit où l’on projette un grand spectacle « Fun de siècle » avec Alma Mahler en bombe sexuelle, entourée de Klimt, Schiele, Zweig, Kokoschka, et plus si affinités.

Woody Allen soigne les attaques. « Dans le cadre d’un programme de remise en forme visant à réduire mon espérance de vie à celle d’un mineur du dix-neuvième siècle, je faisais mon jogging l’été dernier dans la Cinquième Avenue. » (Les infortunes d’un génie méconnu) Ou « Je suis grandement soulagé d’apprendre qu’on est enfin capable d’expliquer l’univers. » (Théorie des cordes et désaccord)

Dans Nounou très chère, Harvey apprend par sa femme que la bonne d’enfants est en train d’écrire un livre sur eux – « Pourquoi avais-je dédaigné les conseils de l’avocat qui me suggérait de faire figurer une clause de confidentialité dans notre contrat avec Mlle Viaire ? » Que faire ? La virer risque d’aggraver la situation. Après une halte au « Palais du Houblon » pour calmer son « palpitant », Harvey envisage différentes techniques de meurtre et opte pour un breuvage maléfique. Bien sûr, c’est lui qui finit par boire la tasse. Mlle Viaire a renoncé entre-temps à écrire sur ces gens trop minables. Mot de la fin : « Nous n’avons pas l’intention d’engager une autre baby-sitter, du moins tant qu’il n’y aura pas eu d’avancée technologique significative en matière de robotique. »

Qui d’autre que Woody imaginerait Mes secrets minceur, par Friedrich Nietzsche, un essai qui réconcilie Platon et Montignac (Ainsi mangeait Zarathoustra) ? Toute une nouvelle sur la mise aux enchères d’une truffe blanche de plus d’un kilo (Mortelles papilles, ma jolie) ? La vente de prières personnalisées sur ebay (Notre Père qui êtes sur la toile) ? Extrait : « L’honnêteté intellectuelle est un concept tout relatif, qu’il est préférable de laisser aux intellectuels, justement – les Jean-Paul Sartre et autres Hannah Arendt. » Aux parents belges désespérés, on conseille Recalé, l’histoire terrible de Mischa, trois ans, non admis dans la meilleure école maternelle de Manhattan.

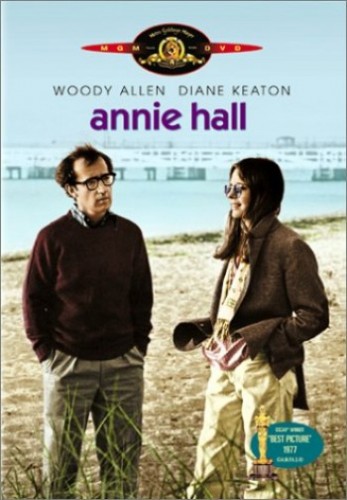

Cela croustille donc joliment çà et là. Cela fourmille d’expressions populaires ou argotiques (cf. dans Dieu Skakespeare et moi, du même, Les origines de l’argot). Mais franchement, à la lecture des Opus alleniens, il manque les voix et les bobines. Celles de Woody Allen /Alvy Singer et de Diane Keaton/Annie Hall :

- ALVY (en gesticulant) – Pourtant, pourtant, il faut un point de repère esthétique pour pouvoir envisager une perspective sociale. (Sous-titre : « On se croirait sur France-Culture. »)

- ANNIE (elle rit) – Enfin, je ne sais pas. Je veux dire, je crois… je crois que vous devez être en retard, non ?

- ALVY – C’est vrai, il va falloir que j’aille faire mes lamentations. (Annie rit.)

(…)

- ALVY – Hé, écoutez, écoutez. (Ils s’arrêtent.)

- ANNIE – Quoi ?

- ALVY – Embrassez-moi.

- ANNIE – Sérieusement ?

- ALVY – Oui, pourquoi pas ? Parce qu’on va forcément rentrer ensemble, non ?

- ANNIE – Oui.

- ALVY (poursuivant) – Et… et euh… il y aura forcément un brin de tension. Vous savez, quand on ne s’est jamais embrassé et qu’on ne sait pas très bien par où commencer. Alors je propose qu’on s’embrasse maintenant, ce sera fait, et puis, on pourra aller manger, d’accord ?