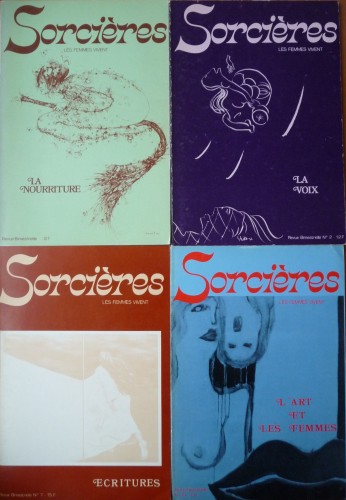

Ils n’étaient pas perdus mais les voilà retrouvés, ces quatorze numéros de Sorcières, revue bimestrielle, conservés comme une trace précieuse de ces années-là, de ces années 1975 à 1980 où le féminisme s’épanouissait en réunions et en périodiques (Des femmes en mouvements, F magazine dans sa première version, Voyelles, Cahiers du GRIF…). C’était joyeux, libérateur, convivial, loin des clichés qui réduisent le féminisme à quelque posture misandre et radicale.

Sorcières (Editions Albatros, Paris) porte en sous-titre : « Les femmes vivent ». Pourquoi Sorcières ? Xavière Gauthier, directrice de la publication, répond dans l’éditorial du premier numéro sur le thème de la nourriture : « Parce qu’elles dansent. Elles dansent à la pleine lune. Femmes lunaires, lunatiques, atteintes – disent-ils – de folie périodique. Gonflées de révolte fulgurante, de colère bouillonnante, gonflées de désir, elles dansent sur la lande sauvage des danses sauvages. Sauvages, comme l’homme blanc le dit des autres ethnies ; sauvages comme l’Etat et le syndicat le disent de certaines grèves, de certaines crèches. Elles dansent, sauvages et irrécupérables, comme le désir. » Les femmes chantent, elles vivent, elles jouissent. Pour chaque numéro, « sur un thème choisi, un véritable groupe de travail peut se créer, où chacune peut réellement discuter, suggérer, investir quelque chose d’elle-même, mettre en jeu ses joies, ses questions, ses forces, ses désirs. »

Dès le début, des signatures connues – Hélène Cixous, Annie Leclerc, Marguerite Duras (sa recette de la soupe aux poireaux), Chantal Chawaf – se mêlent à de simples prénoms ou pseudos – Igrecque, Léni, Katia, Elizabeth, Marie-Hélène, … A la rubrique des livres : Viviane Forrester, Nancy Huston, Julia Kristeva, entre autres. Des textes littéraires, des réflexions, des témoignages, accompagnés d’illustrations originales et impertinentes en noir et blanc : photomontages, dessins, photos, caricatures, également signés par des femmes. Les thèmes ? La voix (2), se prostituer (3), enceintes – porter, accoucher (4), odeurs (5), prisonnières (6), écritures (7), fidélités (8), le sang (9), l’art et les femmes (10), espaces et lieux (11), théorie (12), poupées (13), la mort (18). A chaque numéro de 64 pages., une nouvelle couleur pour la couverture au format 16,5 x 24.

Avant de leur offrir une place dans ma bibliothèque réinstallée, j’ai feuilleté mes Sorcières au plaisir de la redécouverte. Intéressant, quelque trente ans plus tard, de voir ce que j’ai coché, souligné, marqué d’une croix (au crayon comme je le fais encore aujourd’hui, parfois en rouge, folle jeunesse). Un poème de Catherine Ribeiro, « De cette voix surgira la vie ». Un paragraphe de Claudine Herrmann : « La femme qui s’attaque au langage me paraît devoir combattre une double difficulté : d’un côté, l’affleurement de nouveaux signifiés, particulièrement nombreux (exprimer ce qui ne l’a pas été parce que c’étaient des concepts féminins), de l’autre, travailler le langage pour qu’il devienne perméable à ces nouveaux concepts. »

A partir du numéro 10, Sorcières a été publié chez Stock. Le prix entre-temps est passé de 12 à 15 FF, puis pour sa nouvelle formule augmentée de cent pages et d’une nouvelle inédite, à 38 FF. Diverses rubriques complètent le sommaire et le dossier thématique : livres, peinture, sculpture, théâtre, cinéma, faits, courrier, et pour terminer, « informations… luttes… initiatives… de femmes ». La revue s’éteint en 1982.

Les sorcières sont à la une chez Euterpe, Septimus les entend sur les toits. Depuis que je me suis mise à ce billet, je chante avec Pauline Julien la chanson d’Anne Sylvestre. Connaissez-vous ces Sorcières ?