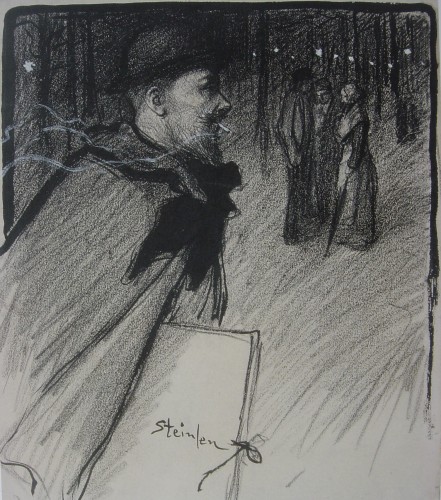

Ses chats sont souvent plus connus que lui. Les félinophiles adorent ses affiches publicitaires : Lait pur stérilisé, Compagnie française des chocolats et des thés, et surtout Le Chat noir, célèbre cabaret parisien. Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), un Vaudois devenu la mémoire visuelle du peuple de Montmartre, n’est pas très visible dans les musées. Je m’étais promis d’aller un jour pour lui au musée du Petit Palais à Genève, et voilà que le musée d’Ixelles accueille Steinlen, l’œil de la rue, une exposition qui vient d’être montrée à Lausanne – quel bonheur !

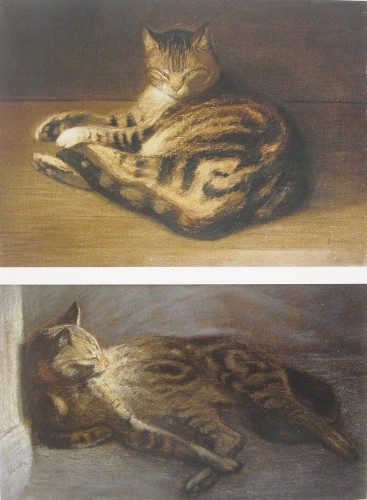

Dessinateur, caricaturiste, graveur, illustrateur, affichiste, peintre et sculpteur, Steinlen aimait les chats, les recueillait. Il les a dessinés à profusion. Pour l’affiche de sa première exposition personnelle, A la Bodinière, il choisit d’ailleurs un chat noir, de profil, et un chat écaille de tortue, la tête tournée vers nous. Le musée d’Ixelles a repris ce célèbre duo pour annoncer cette grande rétrospective, à visiter jusqu’au 30 mai 2009.

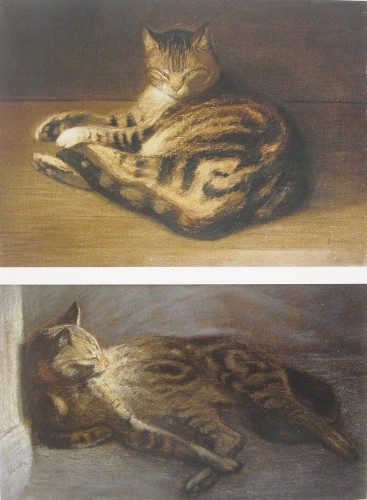

Dans la section des « félinités », des pastels, des huiles, de petites sculptures aussi, pleines de vie. L’hiver, chat sur un coussin, est une de ces lithographies où Steinlen excelle à rendre l’animal au naturel, dans sa nonchalance qui n’exclut pas la vigilance. Par sa composition en diagonale et son aplat d’un rose délicieux, l’œuvre évoque le japonisme, comme le monogramme de l’artiste. Pour son cachet d’atelier, celui-ci a sculpté un chat angora juché sur une colonne.

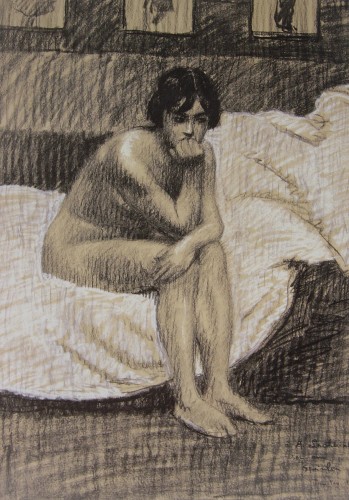

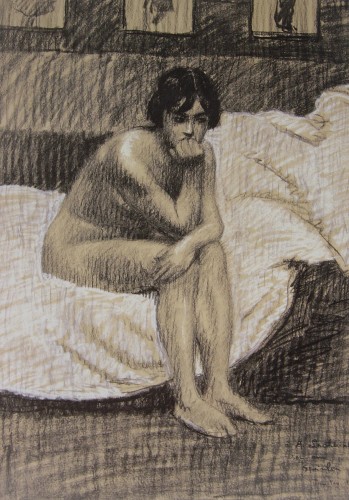

Parmi les femmes dessinées par Steinlen, des nus remarquables (fusain et pastels) : Nu couché de dos, lové dans un drap blanc ; Nu assis au bord du lit, une femme songeuse ; Femme à sa toilette, ajustant ses cheveux. Masséïda, la gouvernante puis, un temps, la compagne de l’artiste après la mort de son épouse, était d’ascendance princière africaine. Détente, une grande toile, la montre nue sur un fond très coloré, qui rappelle Gauguin, près d’une femme allongée habillée de vert, avec une corbeille de fruits à l’avant-plan.

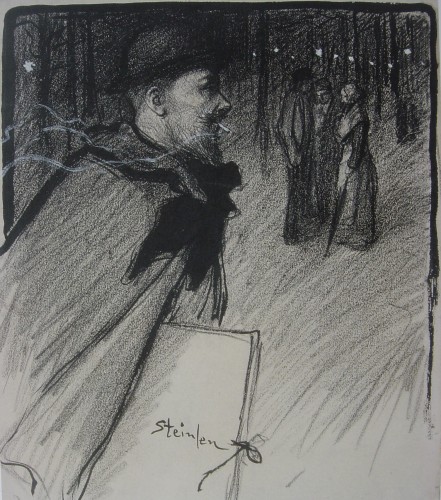

Les journaux illustrés, à la fin du XIXe siècle, permettent à Steinlein de gagner sa vie. On a estimé, d’après sa production en 1894, qu’il remettait un dessin tous les trois jours, ce qui donne une idée du travail intensif dont il se plaignait parfois, parce qu’il l’empêchait de réaliser de plus grandes ambitions dans la peinture. A Montmartre, Steinlein croque les passants dans son carnet de notes, dessine sur le vif, l’œil ouvert. Loin du pittoresque, il rend habilement la silhouette, le costume des petits métiers, les groupes dans la rue. Les Commères, ce sont des femmes de différents âges, près d’une jeune mère avec un enfant dans les bras. Il peint la Parisienne dans tous ses aspects, les trottins, les couples, les foules aussi, en ethnographe de la France contemporaine.

Au bout de l’allée principale de l’exposition, bordée de réverbères, ne ratez pas les planches des Dessins sans paroles, qui content à la manière d’une bande dessinée des histoires de chats, heureuses – Comment l’amour vient aux chats – drôles ou malheureuses. On peut les apprécier aussi en diaporama sur un écran. Rare chat personnifié chez Steinlen, le chat debout, gueule ouverte, de Gaudeamus – cri emprunté à un chant estudiantin dans l’esprit de Montmartre –, ouvre sur une autre part de l’œuvre : la révolte. « A quoi bon prêcher ? Il faut agir, le monde ne va pas ainsi qu’il devrait aller » écrit-il à sa sœur en 1898, faisant écho à Jean Grave, l’éditeur des Temps nouveaux, une revue anarchiste : « Par le spectacle qu’elle nous offre, la société engendre elle-même les révoltés ».

S’il garde la trace des midinettes, des chanteurs des rues, des marchands de fleurs, des blanchisseuses, Steinlein peint aussi avec tendresse sa fille Colette, qui lui servira de modèle pour des affiches. A l’étage, un très beau portrait de Gorki, un autre de Tolstoï – Steinlen était devenu membre de l’Association des amis du peuple russe – illustrent les temps noirs de la première guerre mondiale. « En Belgique, les Belges ont faim », crie une affiche solidaire. Humaniste et antimilitariste, Steinlen dénonce la guerre à coups de crayon, montre les familles dispersées, les soldats blessés, les cadavres. La Gloire ? Quatre femmes en voiles noirs devant un cercueil couvert du drapeau tricolore et de palmes. C’est le temps des danses macabres.

Issues de collections publiques et particulières, les œuvres exposées au musée d’Ixelles sont rarement rassemblées. C’est l’occasion idéale de découvrir le « compromis, vraiment, entre l’art graphique et l’écriture, griffe plutôt que dessin – la griffe de Steinlen » (Camille Mauclair, 1915).