D’Ishiguro, Les vestiges du jour sont aussi connus des cinéphiles (un excellent film de James Ivory). Né au Japon, Kazuo Ishiguro vit en Angleterre depuis l’enfance. Un artiste du monde flottant (1986), traduit de l’anglais, donne la parole au peintre Masugi à l’âge où « on a besoin de se reposer des choses ». Dans une imposante demeure bâtie pour un amateur d’art, Masugi vit avec sa fille Noriko – il a perdu sa femme et son fils à la guerre – et reçoit de temps à autre sa fille aînée Setsuko avec son petit garçon. Le récit navigue entre ses souvenirs et le présent, d’octobre 1948 à juin 1950.

Si sa maison impressionne de l’extérieur, l’intérieur « entièrement garni de bois choisis » est d’une grande douceur. Même abîmée par les bombardements, la galerie sur le jardin, avec « ses jeux d’ombres et de lumières », a conservé son charme. La retraite donne au vieux peintre tout le loisir de penser et de contempler. Noriko, qui le traite de « pantouflard », espère se marier bientôt et n’a pas l’intention de s’occuper de lui éternellement. Setsuko, l’aînée, est choquée de sa manière de s’adresser à leur père. Tous sont tendus à cause de l’échec des premières fiançailles de Noriko, ils craignent qu’un imprévu ou un impair nuise aux négociations avec la famille Saito. Traditions et questions d’honneur pèsent lourdement sur ces rencontres préliminaires dans le respect des règles. C’est l’une des trames du roman.

Une autre, plus attachante, concerne les rapports de Masugi avec son petit-fils Ichiro. Son caractère affirmé, sa franchise, son engouement pour les cow-boys, les monstres ou Popeye, tout l’étonne et diffère de sa propre éducation. Le Japon a changé, les mentalités aussi. La jeune génération reproche à la précédente d’avoir soutenu la guerre et entraîné la défaite. Masugi constate leur volonté d’oublier « les erreurs passées » et de se tourner vers l’avenir. Quant à lui, il s'interroge sur ses choix et ses responsabilités passées.

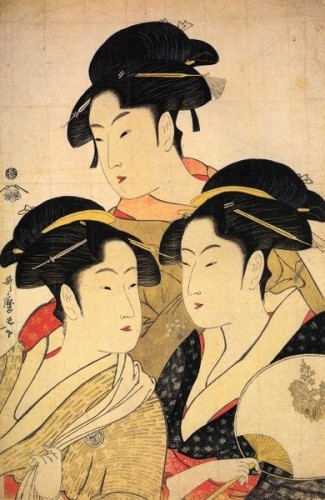

Le soir, le peintre retourne volontiers dans le vieux quartier de plaisir. Là, il retrouve au bar son ami Shintaro qui « l’accueille toujours très poliment », comme s’il était encore son élève. En fait, il a toujours préféré ce quartier où l’on peut boire, manger et parler, aux maisons de geishas et aux théâtres du centre de la ville. Il y fréquentait aussi un cercle d’artistes et d’écrivains, où il avait sa table réservée. Mais la guerre n’a laissé que des décombres en face du bar et, sur les anciens poteaux du télégraphe, Masugi regarde « des grappes sombres d’oiseaux, perchés tant bien que mal, comme attendant la réapparition des fils sur lesquels jadis ils lignaient le ciel ».

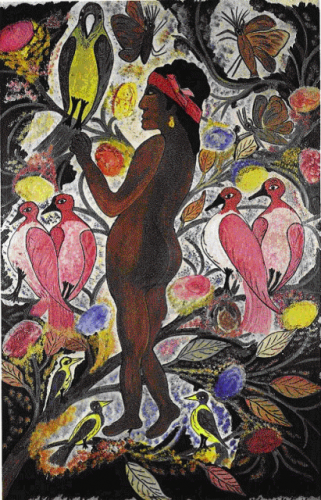

Les pages sur la peinture sont les plus intéressantes dans ce récit assez lâche et digressif. Masugi s’est formé d’abord chez Takeda qui exigeait des « geishas, cerisiers, carpes dans l’eau, temples et autres sujets » qui aient « l’air japonais » et surtout rapidement terminés. Aussi Masugi l’a-t-il quitté pour Moriyama qui accueillait dans sa villa de jeunes peintres prometteurs. Celui-ci « recourait aussi largement au procédé traditionnel qui consiste à exprimer l’émotion au moyen des tissus que la femme tient ou porte, plutôt que par les mouvements mêmes de la face. » Mori-san aimait « expérimenter de nouvelles façons d’utiliser les couleurs pour rendre l’ambiance particulière que répand la lumière d’une lanterne ».

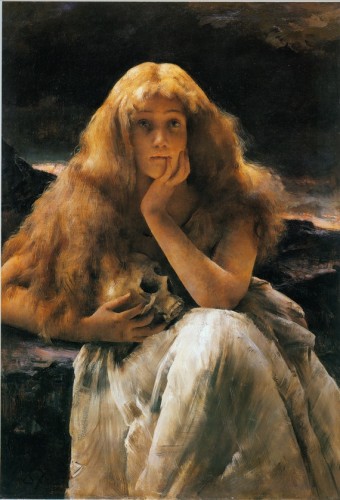

A son exemple, Masugi explore le « monde flottant » – ce monde nocturne du plaisir, du divertissement et de l’ivresse. « Les plus belles choses vivent une nuit et s’évanouissent avec le matin » – une vie consacrée à rendre « la beauté unique de ce monde », transitoire et fragile, voilà les valeurs de maître Mori. Masugi, qui souhaite peindre les nouvelles réalités du Japon, la misère même, osera lui dire un jour qu’il ne peut « demeurer à jamais un artiste du monde flottant » et ce sera la rupture. Puis le succès, les honneurs, la réputation.

Quoiqu’il ait été lui-même un novateur – il faut savoir remettre l’autorité en question, enseignait-il à ses élèves –, Masugi critique le Japon devenu « un petit enfant qui suivrait les leçons d’un étranger », de l’Amérique en particulier. Mais il apprend doucement à tolérer les avis opposés au sien, sort peu à peu du désenchantement, retrouve le plaisir de peindre plantes et fleurs à l’aquarelle. A la mort de son ami Matsuda, il se souvient de la dernière visite qu’il lui a rendue au printemps : « L’étang miroitait au soleil de l’autre côté, tandis que nous avancions prudemment sur les pierres plates qui coupent à travers le tapis ondulé et soyeux de la mousse. »