On peut être académicien et aimer les chats. La preuve par Frédéric Vitoux, « de l’Académie française », auteur du Dictionnaire amoureux des chats (2008). Il n’y a pas là de quoi surprendre ceux qui se récitent de temps à autre du Baudelaire : « Les amoureux fervents et les savants austères / Aiment également, dans leur mûre saison, / Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, / Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. » (Les Chats)

La collection « Dictionnaire amoureux » propose (je cite l’éditeur) « un voyage alphabétique au cours duquel chaque auteur alimente notre curiosité d’entrées parfois savantes, souvent vagabondes, historiques, personnelles et même flamboyantes. Un Dictionnaire amoureux, c’est la rencontre évidente d’un auteur avec un sujet. » Vitoux, l’auteur de Bébert, le chat de Louis-Ferdinand Céline et des Chats du Louvre, compagnon successivement de Mouchette, Fafnie, Nessie, Papageno et enfin Zelda, nous y comble d’anecdotes qui séduiront tous les amis des félins dits domestiques.

C’est à la radio, sur Musiq3, que je l’ai entendu raconter comment le secrétaire privé de Churchill, chargé de le faire descendre aux abris pendant les bombardements de Londres, « tomba sur Churchill à moitié habillé et à quatre pattes, glissant plus ou moins sa tête sous la commode » : il tentait de rassurer Nelson, son matou qui s’y réfugiait à la première alerte. Voir l’homme le plus puissant d’Angleterre « braver le ridicule » fait écrire à Vitoux : « C’est exactement cela. Il faut témoigner de beaucoup de bravoure en effet pour accepter de se ridiculiser. »

Les chats remarquables occupent ici plus de place que les chats de race. L’auteur n'apprécie guère les pedigrees de luxe, à l’exception des chartreux et des siamois, à la rigueur. En vrac, citons Eponine, la chatte noire musicienne de Théophile Gautier ; Micetto, le chat gris du pape Léon XII qui restait sur ses genoux pendant ses audiences et qui fut confié après sa mort à un ambassadeur qui lui avait montré un réel intérêt, un certain François-René de Châteaubriand ; Murr, le chat d’Hoffmann ; Oscar, le petit chat tigré blanc d’un Service pour malades atteints d’Alzheimer, aux Etats-Unis, qui se blottissait près des mourants, pressentant leur fin, et les accompagnait jusqu’au bout.

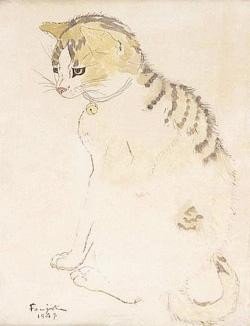

Vitoux, bien sûr, rend hommage aux chats anonymes, aux chats de gouttière

rebaptisés chats européens, aux chats victimes des bûchers pour sorcellerie, aux chats gardiens de musée (la soixantaine de chats de l’Ermitage à qui la fille de Pierre le Grand, Elisabeth I, octroya un contrat de location en échange des services rendus), aux chats de Venise… Avec les chats dans la peinture (souvent dans un coin du tableau, sauf quand ils en sont le sujet, chez Steinlen en particulier, choisi pour la couverture) et dans la musique (Rossini), les chats des bandes dessinées ou du cinéma, le chat noir qui traversait sans s’arrêter la scène de la Huchette pendant les premières représentations de La Cantatrice chauve, au grand plaisir d’Ionesco, vraiment, on est en bonne compagnie.

Champions de la « convivence » - nouveau mot entré au Dictionnaire de l’Académie, à distinguer de « convivialité », nous apprend l’auteur - c’est-à-dire « l’art de vivre avec, en bonne intelligence, tolérance et respect », 47 % de chats partagent leur foyer avec des chiens, statistiques qui font mentir certains préjugés. Relevant les proverbes, locutions et superstitions – au Québec, on dit « avoir une mine de chat fâché » – Vitoux se fâche littéralement contre « pas de quoi fouetter un chat », expression « tout bonnement inadmissible » ! Un chat, c’est quelqu’un, réplique-t-il. Et même « Un chat, c’est l’étincelle du sacré à portée de main et de caresse. »

On lit de belles observations sur l’animal lui-même, son allure d’abord : « Le chat progresse comme au ralenti. Un côté et puis l’autre. Avec une incroyable souplesse. Prêt à bondir. » Son mystère : « Son silence est comme la signature de son intelligence. Et son regard, le miroir de son silence. La simple suggestion qu’il comprend tout et qu’il se tait. » Et puis ses oreilles, ses moustaches, ses yeux, son sommeil… « Chaque chat est un chef-d’œuvre. » (Léonard de Vinci)

Je fais mien le vœu de Frédéric Vitoux : « Pour ma part, j’aimerais reposer dans

un cimetière que des chats auraient l’habitude de hanter. (…) De toute façon, à l’ombre d’un cyprès ou d’un saule, et sous une pierre tombale consolée par la présence de chats assoupis, le sommeil de la mort serait sûrement moins dur. »