« Passion Fonction Beauté » : ne manquez pas la grande exposition des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, au Cinquantenaire à Bruxelles, pour célébrer les cent cinquante ans de Henry van de Velde (1863-1957). Né à Anvers, d’abord peintre, ce créateur touche à tout va s’illustrer surtout dans l’architecture et les arts appliqués. En Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas – la première et la dernière des quatre maisons qu’il a conçues pour sa famille se situent à Uccle (Bloemenwerf) et à Tervueren (La Nouvelle Maison).

Couverture du dossier pédagogique des MRAH, bien illustré

Vous avez peut-être visité le musée Kröller-Müller dessiné par lui à Otterlo. Vous avez certainement déjà vu le magnifique chandelier art nouveau à six branches, emblème de cette rétrospective, ou le fameux bureau « rognon » que je ne manque pas d’admirer chaque fois que je vais au Musée d’Orsay. Mais vous ignoriez peut-être comme moi que le logo de la SNCB, avec son « B » cerné d’un ovale, est signé van de Velde, et qu’il a décoré aussi des voitures de la compagnie, en première, deuxième et troisième classe.

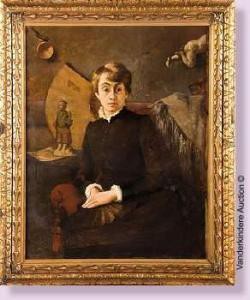

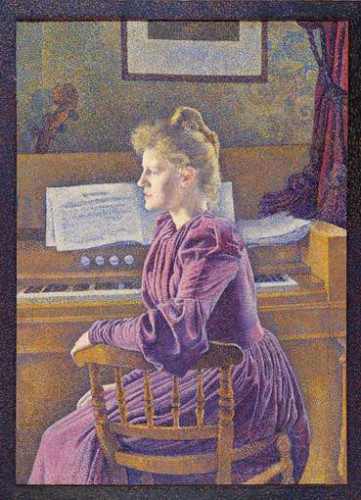

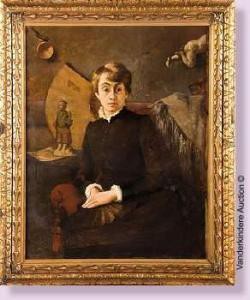

Van de Velde, Portrait de Jeanne Biart

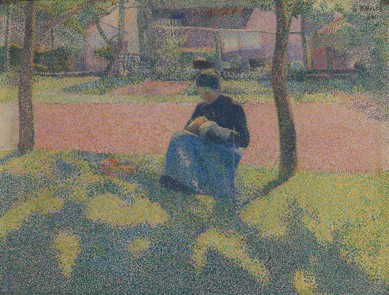

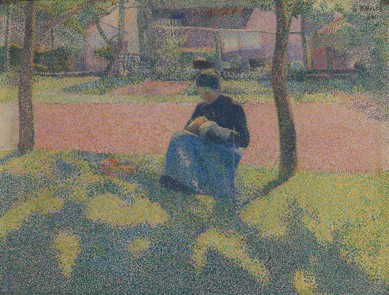

L’exposition commence par ses dix ans de peinture (1883-1893), surtout paysagiste, avec un beau portrait de sa sœur, Portrait de Jeanne Biart. Van de Velde admire Millet, les impressionnistes, avant d’adopter la technique de Seurat. Ses Dunes de 1988 n’ont plus rien à voir avec le Moulin réaliste de ses débuts, ni Soleil d’hiver et surtout La fille qui remaille, un chef-d’oeuvre.

Van de Velde, La fille qui remaille © MRBAB

En participant au Salon des XX, van de Velde est frappé par les céramiques de Finch, qui lui fait découvrir le mouvement Arts & Crafts. Il décide alors de se tourner vers les arts appliqués, qui correspondent davantage à ses idées sociales en faveur de la beauté pour tous et dans la vie quotidienne, même si ce sont des acheteurs aisés qui vont devenir ses commanditaires.

Paire de chandeliers, bronze argenté, Bruxelles, 1898-1899 © MRAH

Meubles et objets contemporains anglais et belges – service à thé de voyage en argent de Christopher Dresser, chaise de Morris, mobilier de Godwin, grande armoire buffet de Victor Horta, grès de Delaherche…– entourent les premières œuvres de van de Velde, dont un étonnant portrait au pastel du poète Max Elskamp, son camarade de classe et ami depuis leurs treize ans. Des coupes, des vases, des reliures, des bijoux… L’exposition rassemble des centaines d’objets.

Van de Velde, Vase, 1901-1902 © MRAH

En 1894, Henry van de Velde écrit dans son manifeste, « Déblaiement d’art », le principe premier de son art : « La ligne est une force. » Une œuvre remarquable, « Veillée d’anges », en laine et soie, l’illustre parfaitement (il la conservera chez lui toute sa vie). Quatre jeunes femmes sont agenouillées en prière dans un jardin, devant un enfant couché sur l’herbe, tandis que derrière des arbres stylisés, des femmes en coiffe observent la scène. Sur la ligne d’horizon, très haute, des arbres jalonnent une route. Les couleurs, les formes, les lignes – l’arrondi des robes sur l’herbe répondant aux autres courbes –, tout mérite l’attention dans ce chef-d’œuvre tout en « arabesques linéaires », aujourd’hui dans un musée de Zurich.

Van de Velde, Sofa, 1905 © MRAH

Plus loin, à la fin d’une série d’œuvres sur papier, un pastel, Composition végétale abstraite (qui m’a fait penser à Spilliaert) offre de somptueux tons de bleu, vert et orange. Dans cette salle, on présente de belles pièces en Val Saint Lambert dues à Louis-Léon Ledru d’après des dessins de van de Velde, dont une jolie coupe aux noix à deux anses et une grande coupe verte à volutes.

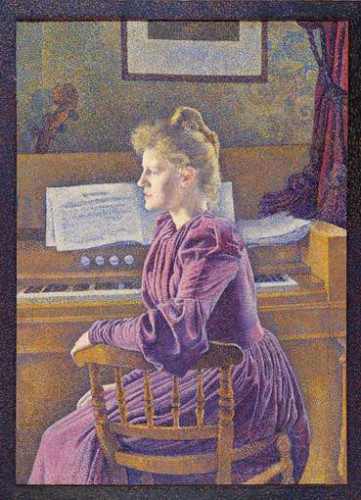

Van Rysselberghe, Maria Sèthe à l'harmonium, 1891 © Musée des Beaux-Arts d'Anvers

Des photographies (N/B) de Maria Sèthe sont projetées en grand sur un mur : l’épouse de van de Velde y porte des robes dessinées par lui, des vêtements amples par souci d’hygiène et de confort, en opposition avec la mode parisienne des corsets. Elle signe la préface d’un album de robes pour dames. Des cols, des corsages, des manchettes, des ourlets réutilisables d’une toilette à l’autre sont présentés dans de petites vitrines tables. Et de Van Rysselberghe, le magnifique portrait de Maria Sèthe rappelle qu’elle était pianiste.

Photo L'Avenir

De grandes photos jalonnent tout le parcours, des portraits de van de Velde et des vues de maisons qu’il a construites. L’impression sur plaque métallique (j’ignore le procédé exact) rend heureusement la profondeur, on le voit bien par exemple sur celle du Bloemenwerf, sa maison d’Uccle un peu inspirée de la Red House de Morris, entourée de feuillages.

Villa Bloemenwerf à Uccle (photo Wikipedia)

Comme chez Horta, qui ne l’appréciait pas et s’opposera à van de Velde à plusieurs reprises, tout est pensé pour ses intérieurs de A à Z, les poignées de portes, les encadrements en bois exotique, un centre de table qui puisse recevoir les plats chauds, une chaise d’enfant ravissante où les montants du dossier forment un « V », comme sur celle-ci.

Chaise "Bloemenwerf", 1895

Photo Chris 73 pour Wikimedia Commons

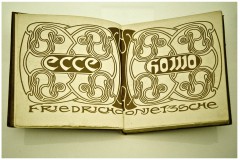

Si van de Velde est mieux connu et reconnu en Allemagne qu’en Belgique, c’est sans doute parce qu’il y a vécu dès 1900, à Berlin d’abord, puis à Weimar, où on lui confie le renouveau culturel de la ville. Conseiller artistique du grand-duc Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar-Eisenach, il s’occupe entre autres du centre d’archives Nietzsche, ayant toute la confiance d’Elisabeth Förster-Nietsche. En plus de son enseignement à l’Institut des Arts appliqués, le futur Bauhaus, il doit répondre à de multiples commandes privées : construction de villas, aménagements d’intérieurs.

Archives Nietzsche à Weimar © http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=86

Si van de Velde est mieux connu et reconnu en Allemagne qu’en Belgique, c’est sans doute parce qu’il y a vécu dès 1900, à Berlin d’abord, puis à Weimar, où on lui confie le renouveau culturel de la ville. Conseiller artistique du grand-duc Guillaume-Ernest de Saxe-Weimar-Eisenach, il s’occupe entre autres du centre d’archives Nietzsche, ayant toute la confiance d’Elisabeth Förster-Nietsche. En plus de son enseignement à l’Institut des Arts appliqués, le futur Bauhaus, il doit répondre à de multiples commandes privées : construction de villas, aménagements d’intérieurs.

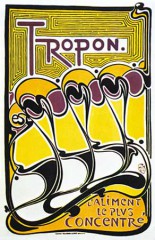

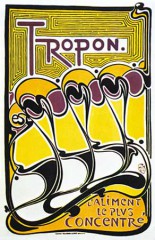

Affiche publicitaire signée Van de Velde

Vous verrez un des spectaculaires meubles avec lavabo qui s’alignaient dans le salon de coiffure de François Haby à Berlin, des affiches publicitaires et des boites pour les biscuits Tropon, des tissus, des reliures, et beaucoup de meubles, d’ensembles. Van de Velde, sans formation d’architecte au départ, était « plus intéressé à construire dix maisons qu’à faire une robe », témoigne son client et ami le comte Harry Kessler.

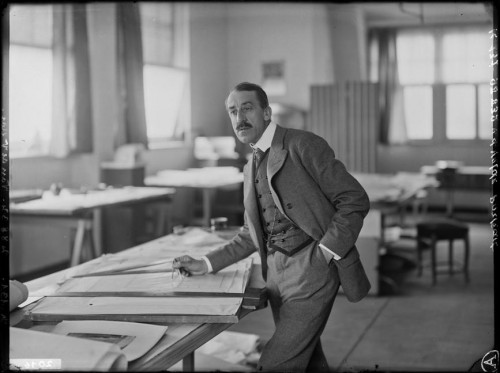

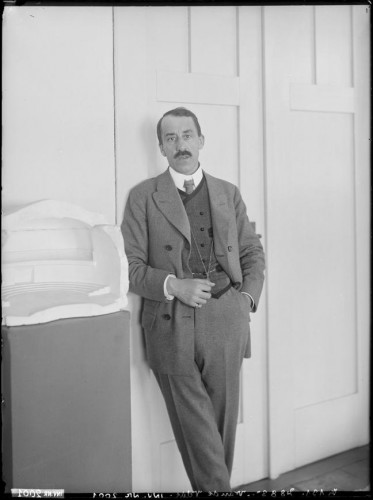

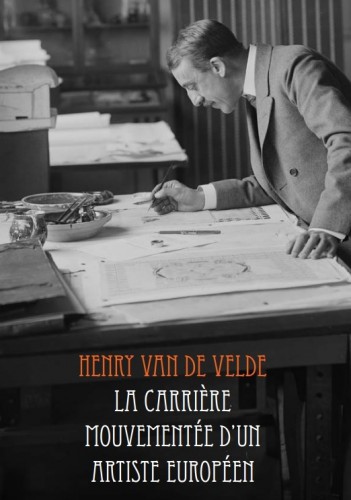

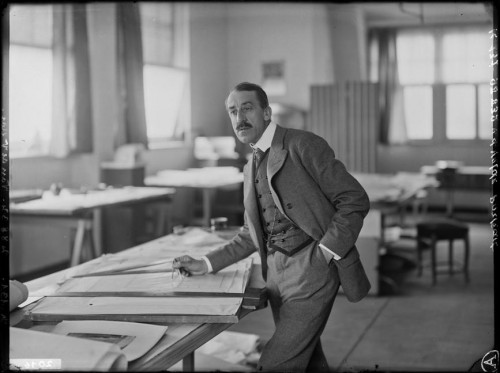

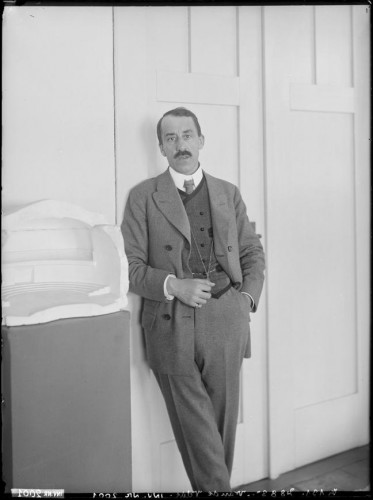

Henry van de Velde dans son atelier à l'Ecole des Arts décoratifs (Weimar), 1898

© Fonds Henry van de Velde - ENSAV, La Cambre, Bruxelles

Le clou de l’exposition, à mi-parcours, c’est une table dressée pour dix personnes, où tout est signé van de Velde : porcelaine, verres, argenterie… On a même imaginé quelles illustres connaissances de l’artiste pourraient s’y asseoir, de Julius Meier-Graefe et Stephane Bing, qui l’ont lancé en Allemagne, à la sœur de Nietzsche, le socialiste Vandervelde dont il partageait les idées ou la reine Elisabeth de Belgique (favorable à son retour en Belgique après la première guerre).

Tour des livres à Gand

A Bruxelles, on lui confie la création d’un Institut Supérieur des Arts Décoratifs à l’abbaye de La Cambre ; son enseignement est abondamment illustré par des photos et des travaux d’élèves sous sa direction. C’est van de Velde qui réalise aussi la Tour des livres de l’Université de Gand, les aménagements du paquebot prince Baudouin, un bureau pour Léopold III, entre autres. On attend toujours la publication complète en français de ses mémoires, Récit de ma vie.

Timbre belge dédié à van de Velde (La Nouvelle Maison) en 2003

Timbre anniversaire 2013

L’avant-garde en Belgique (Les XX, La Libre Esthétique) a contribué à imposer l’art moderne en Europe. Le parcours personnel de van de Velde, d’un pays, d’un projet à l’autre, avec ses réussites et ses échecs, est développé dans un catalogue passionnant. Un cahier séparé reprend les 19 panneaux et les légendes de toutes les pièces exposées, à emporter sans doute pour une seconde visite plus confortable (les étiquettes sont parfois éloignées des objets ou placées très bas). Comptez plus de deux heures pour découvrir à l’aise cette belle rétrospective, visible jusqu’au 12 janvier prochain.