Theo van Doesburg (1883-1931), un des fondateurs de la revue De Stijl (1917-1927) aux Pays-Bas – devenue un mouvement artistique – est au centre d’une exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Moins connu que Mondrian, il œuvre au début du XXe siècle pour « une nouvelle expression de la vie, de l’art et de la technologie » (sous-titre emprunté à un de ses articles). C’est l’occasion de mesurer à quel point, à la fin de la première guerre mondiale, l’avant-garde artistique vise le changement, le dynamisme, et concrétise l’espoir d’un avenir meilleur.

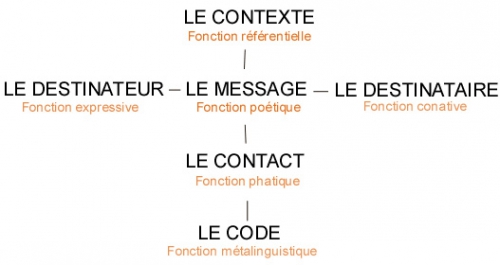

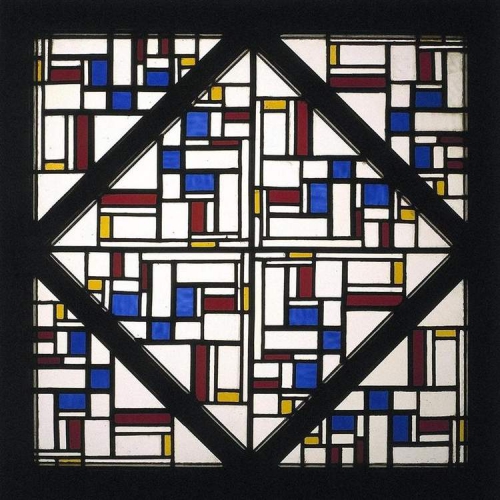

Theo van Doesburg, Composition III, 1917 (Vitrail).

Loan Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE), on loan to Museum De Lakenhal, Leiden.

D'autres oeuvres sur le site de Bozar : http://www.bozar.be/fr/activities/103881-theo-van-doesburg

Le « néoplasticime » promeut alors un art abstrait géométrique, une organisation asymétrique de l’espace et privilégie les couleurs primaires (rouge, jaune et bleu) en plus du blanc, du gris et du noir. Dans la première salle, des tableaux et des vitraux montrent comment ces « compositions » trouvent leur équilibre par le seul jeu des couleurs, formes, lignes et plans, toute idée de représentation abandonnée (même si certains titres, au début, évoquent encore une tête ou un paysage).

Quasi un siècle plus tard, ces œuvres formelles, avec leurs aplats de couleurs et leurs droites qui rythment un carré ou un rectangle, restent des icônes de la modernité. Dès la première période du mouvement (1917-1922), il s’agit aussi de créer de nouveaux objets, comme la fameuse « Chaise rouge et bleue » de Gerrit Rietveld (ci-dessous, conçue en hêtre naturel, peinte plus tard) ou d’imaginer du carrelage, des façades, une nouvelle façon de colorer l’habitat.

Gerrit Rietveld, Chaise rouge et bleue, 1918.

Collectie Centraal Museum, Utrecht; schenking 2001 © CMU/ Adriaan van Dam /Pictoright

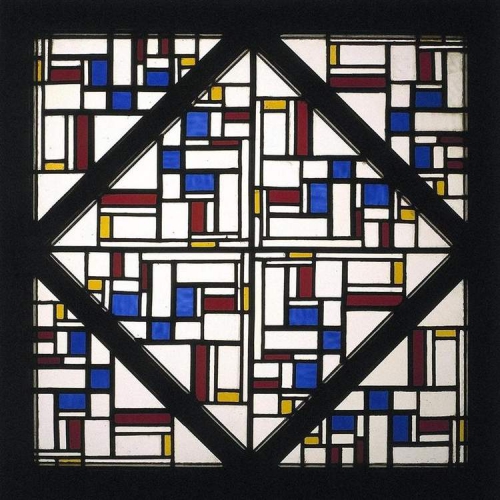

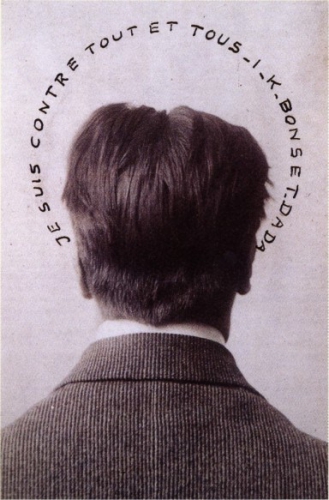

« Mon ami Doesburg est la cocotte de la peinture abstraite » écrit I. K. Bonset, le pseudo de l’artiste lui-même pour écrire (anagramme de « Ik ben sot », « Je suis sot » en néerlandais). Dans la salle consacrée aux échanges avec les dadaïstes, il y a beaucoup de citations au mur, de mots et de lettres dans les tableaux. « Je suis contre tout et tous » ou encore « Dada is de stijl van onze tijd, die geen stijl heeft » (« Dada est le style de notre temps, qui n’a aucun style »).

De Stijl et Dada, a priori très dissemblables, tissent des liens, rejettent ensemble les surréalistes. Picabia représente Le surréalisme crucifié avec Breton et Aragon aux pieds de la croix. Des collages de Kurt Schwitters, des œuvres de Georges Ribemont-Dessaignes (Gravité de l’ironie), des revues et des affiches montrent cette effervescence anarchiste.

I.K. Bonset (Theo van Doesburg), Je suis contre tout et tous, 1921, Photographie

La salle consacrée au cinéma abstrait accueille des « partitions graphiques » où le carré est l’élément de base, sur plusieurs écrans. Theo van Doesburg noue des contacts internationaux, se rend en Allemagne (Berlin, Dusseldorf, Weimar), rencontre des futuristes italiens, donne des conférences en Belgique, y travaille avec Servranckx, Vantongerloo, Marthe Donas.

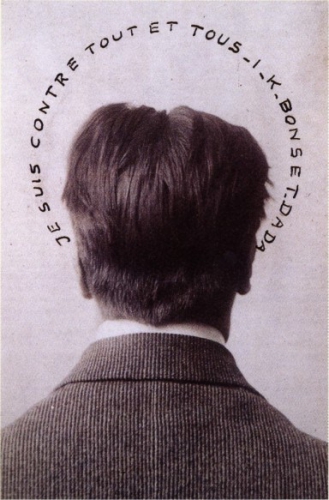

Dans une seconde phase, par une rotation de la grille à 45 degrés, van Doesburg introduit la diagonale dans ses compositions. La grille elle-même disparaît. A l’opposé du « statisme » de Mondrian, les formes semblent à présent s’échapper du cadre, les couleurs sortir du carré, voici « l’élémentarisme ». La présentation de toiles majeures comme celle de l’affiche (ci-dessous) est particulièrement réussie dans cette salle 6 au fond de laquelle une belle photo montre le peintre et son épouse en compagnie de leur chien Dada et d’une danseuse.

Theo van Doesburg Counter-Composition XIII (Contra-Compositie XIII), 1925–26 Oil on canvas, 49.9 x 50 cm

Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Le parcours de l’exposition est très varié : toiles, objets, meubles, affiches et recherches typographiques, revues, correspondance (en français)… On peut même écouter Ballet mécanique de Georges Antheil, une « ode futuriste et répétitive » avec sirènes, sonneries, hélices, etc. Une grande salle présente le travail de van Doesburg et d’autres créateurs dans l’architecture et le mobilier de 1923 à 1931, des plans et des maquettes dont celle de l’intérieur du ciné-dancing de l’Aubette à Strasbourg (échelle 1:4) et une petite maquette de sa maison-atelier personnelle de Meudon toute blanche.

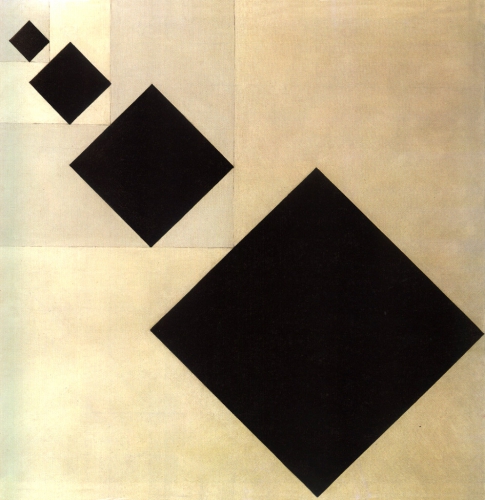

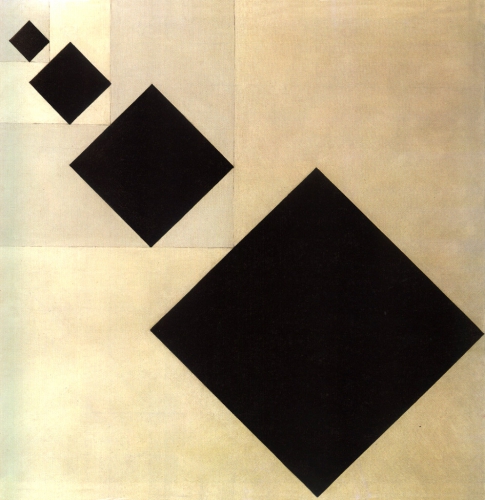

Le travail de van Doesburg reflète « une pensée et une création en constante évolution » précise le guide du visiteur (source des citations de ce billet) qui résume très bien cette exposition intéressante (illustré, avec des poèmes de I. K. Bonset, 1 €). On y rencontre beaucoup d’autres artistes, trop nombreux pour les citer tous, connus ou méconnus comme le Suisse Walmar Shwab. En 1930, un an avant sa mort, Theo van Doesburg crée le groupe Art Concret dont un tableau exemplaire, Composition arithmétique, incarne parfaitement l’esprit : « La peinture est un moyen pour rendre visible la pensée. »

Theo van Doesburg, Composition arithmétique, 1929-1930. Kunstmuseum Winterthur,

Long term loan from a private collection. 2001 © Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, Lutz Hartmann

Pour information, Bozar s’est associé avec le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK Gent) où se tient une exposition sur Marthe Donas : van Doesburg et elle « se sont connus et ont échangé de nombreuses idées autour de l’art abstrait de leur temps ». (Sur présentation de leur billet, les visiteurs de l’une ou l’autre exposition reçoivent une réduction sur l’autre.) J’espère découvrir un jour cette peintre méconnue, un plaisir à partager avec vous, bien sûr.

« Cette histoire possède un point aveugle qui est aussi un point de départ : le déjeuner de Barthes avec Mitterand. C’est la grande scène qui n’aura pas lieu. Mais elle a eu lieu pourtant… Jacques Bayard et Simon Herzog ne sauront jamais, n’ont jamais su ce qui s’était passé ce jour-là, ce qui s’était dit. A peine pourront-ils accéder à la liste des invités. Mais moi, je peux, peut-être… Après tout, tout est affaire de méthode, et je sais comment procéder : interroger les témoins, recouper, écarter les témoignages fragiles, confronter les souvenirs tendancieux avec la réalité de l’Histoire. Et puis, au besoin… Vous savez bien. Il y a quelque chose à faire avec ce jour-là. Le 25 février 1980 n’a pas encore tout dit. Vertu du roman : il n’est jamais trop tard. »

« Cette histoire possède un point aveugle qui est aussi un point de départ : le déjeuner de Barthes avec Mitterand. C’est la grande scène qui n’aura pas lieu. Mais elle a eu lieu pourtant… Jacques Bayard et Simon Herzog ne sauront jamais, n’ont jamais su ce qui s’était passé ce jour-là, ce qui s’était dit. A peine pourront-ils accéder à la liste des invités. Mais moi, je peux, peut-être… Après tout, tout est affaire de méthode, et je sais comment procéder : interroger les témoins, recouper, écarter les témoignages fragiles, confronter les souvenirs tendancieux avec la réalité de l’Histoire. Et puis, au besoin… Vous savez bien. Il y a quelque chose à faire avec ce jour-là. Le 25 février 1980 n’a pas encore tout dit. Vertu du roman : il n’est jamais trop tard. »