Une correspondance très intime, telle fut ma première impression en lisant la Correspondance d’Albert Camus et Maria Casarès. De quel droit lire ces lettres d’amour, me suis-je demandé. La proximité dans le temps ? (Lui est mort en 1960, elle en 1996.) Cela ne m’était pas venu à l’esprit en lisant les Lettres de la duchesse de La Rochefoucauld à William Short ou la correspondance entre Camille Claudel et Rodin, Virginia Woolf et Vita Sackville-West, Marina Tsvetaïeva et Rilke, Tchekhov et Olga Knipper ou encore les Lettres à Milena de Kafka.

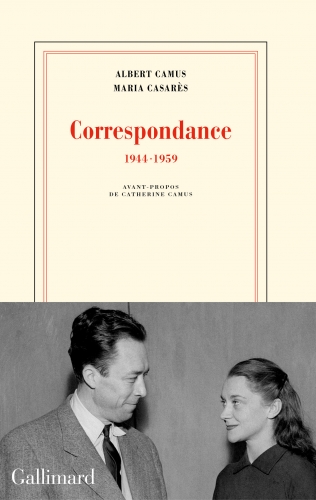

Catherine Camus, la fille de l’écrivain, rappelle dans l’Avant-propos qu’ils sont devenus amants « à Paris le 6 juin 1944, jour du débarquement allié ». L’actrice Maria Casarès, 21 ans, jouait Martha dans Le malentendu de Camus. Elle vivait à Paris depuis 1936, son père, « plusieurs fois ministre et chef du gouvernement de la Seconde République espagnole » ayant été contraint à l’exil par Franco. Camus, 30 ans, « séparé de sa femme Francine Faure par l’occupation allemande, était engagé dans la Résistance. »

Ils se séparent quand Francine Faure peut rejoindre son mari, en octobre 1944. Le 6 juin 1948, Camus et Casarès « se croisent boulevard Saint-Germain, se retrouvent et ne se quittent plus », même si la vie, le théâtre les éloignent souvent l’un de l’autre. Cette correspondance révèle un amour « irrésistible », raconte la vie d’une « très grande actrice » et celle des comédiens à la Comédie-française, au TNP. Camus partage sa passion pour le théâtre. Malgré ses ennuis de santé, il poursuit son travail d’écrivain, se soucie de sa femme et de leurs deux enfants. En conclusion de l’avant-propos, sa fille, qui a « longuement résisté » à cette publication d’après Le Monde, conclut : « Merci à eux deux. Leurs lettres font que la terre est plus vaste, l’espace plus lumineux, l’air plus léger simplement parce qu’ils ont existé. »

Ce sont des écrits vraiment très personnels, passionnés, sans pose. Les déclarations amoureuses sont ardentes, ils se sentent faits l’un pour l’autre : « Or ce que tu es, est ce que j’aurais rêvé d’être si j’étais née homme » (Maria à Albert, août 48). Après les épanchements des débuts, ils abordent aussi d’autres sujets. En particulier la littérature, il est vrai, à travers le théâtre, l’écriture, leurs lectures ; cette correspondance est un témoignage de premier plan sur les années qu’ils ont traversées ensemble.

Je me suis souvent réjouie à la lecture des lettres de Maria Casarès, pleines de vitalité. Elle remonte régulièrement le moral d’Albert Camus, le rassure quand il s’inquiète après plusieurs jours sans nouvelles, raconte les succès et les fours, les tournées, les rencontres, les détails du quotidien à la rue de Vaugirard où elle vit avec son père (sa mère est décédée en 1946) et un couple de domestiques attentionnés. Maria Victoria, comme elle signe parfois, a son franc-parler, beaucoup d’humour et une certaine sagesse dans sa vie folle. « Quant à toi, en prenant le train, le bateau, pour revenir, laisse là tes inquiétudes. Arme-toi bien. Et reviens vite dans l’exigence pour toi, pour moi, à la rigueur ; mais dans l’indulgence totale pour les autres, ou dans l’humour. C’est la seule manière de vivre quand on est incapable d’adopter un destin de pierre. » (23 décembre 1952)

Maria Casarès n’est pas tendre pour les Belges quand elle vient jouer en Belgique. Comme à Camus, il lui faut la lumière du Sud, du soleil pour renaître chaque jour. La personnalité de l’écrivain, quoique grand amoureux, apparaît plus sombre, plus tourmentée. « J’avais rêvé d’une vie plus simple et plus droite. Sur ce point, je dois m’en prendre à moi, c’est un échec. Mais je n’avais jamais rêvé que ma vie puisse être remplie par un être comme elle l’est par toi. C’est pourquoi je suis heureux de vivre, j’aime ma chance, je suis plein de gratitude. » (8 juillet 1955)

Bien sûr, leur correspondance est si abondante (865 lettres) parce qu’ils vivaient souvent séparés. S’écrire, c’est leur manière de s’aimer, d’entretenir la flamme. Ce n’est pas toujours facile avec la vie qu’ils mènent, chacun de leur côté, engagés à fond dans leur carrière. Ils parlent beaucoup d’eux-mêmes, des personnes qu’ils côtoient dans leurs activités et leurs déplacements, de leurs amis, des endroits où ils mangent, où ils logent. De leur joie du temps qu’ils viennent de passer ensemble, de leur impatience à se retrouver.

Ce tourbillon amoureux est brutalement interrompu par la mort accidentelle de Camus le 4 janvier 1960. Dans sa dernière lettre à Camus, datée du soir de Noël 1959, Maria Casarès écrivait : « Je t’attends. Je t’attends, ronde et souriante, la cuisse alourdie par l’absence des planches. Et en attendant, je t’embrasse à perdre haleine. » Le 30 décembre 1959, Albert Camus lui écrit pour annoncer son arrivée ; il lui donne rendez-vous pour dîner ensemble le mardi, « en principe, pour faire la part des hasards de la route ».

« Il y a d’autres joies aussi, plus raffinées, plus profondes, plus humaines ; celle de la fidélité par exemple ; celle de l’expérience, celle des riches souvenirs ; celle de la nostalgie ; celle du goût de l’effort toujours renouvelé ; celle de l’unité et de la promesse d’une existence qu’il faut créer jusqu’au bout dans un désintéressement sans égal ; celle de l’idée du retour de la douleur de chaque jour près d’un être si cher, qui tient dans sa main des bonheurs infinis, celle d’un amour, enfin, confirmé, vécu et à vivre encore et toujours. J’aime, j’aime cet âge nouveau ; j’aime découvrir ses plaisirs enfouis, mouillés, délicats, sombres et rayonnants à la fois. J’aime tant vivre ! »

« Il y a d’autres joies aussi, plus raffinées, plus profondes, plus humaines ; celle de la fidélité par exemple ; celle de l’expérience, celle des riches souvenirs ; celle de la nostalgie ; celle du goût de l’effort toujours renouvelé ; celle de l’unité et de la promesse d’une existence qu’il faut créer jusqu’au bout dans un désintéressement sans égal ; celle de l’idée du retour de la douleur de chaque jour près d’un être si cher, qui tient dans sa main des bonheurs infinis, celle d’un amour, enfin, confirmé, vécu et à vivre encore et toujours. J’aime, j’aime cet âge nouveau ; j’aime découvrir ses plaisirs enfouis, mouillés, délicats, sombres et rayonnants à la fois. J’aime tant vivre ! »