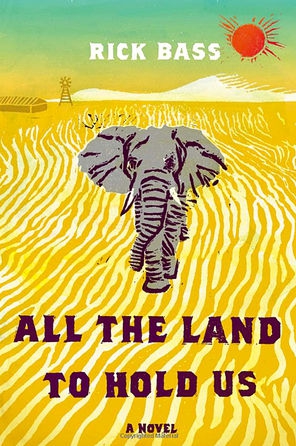

Qui possède qui ? ou quoi ? On s’interroge devant le titre de Rick Bass, Toute la terre qui nous possède (All the Land to Hold Us, 2013, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Aurélie Tronchet). Autant vous prévenir : si son Journal des cinq saisons était un hymne à la beauté de la nature, ce roman-ci décrit la terre aussi dans ce qu’elle a de plus âpre et dans sa dévastation par l’homme.

Richard est géologue, comme l’auteur qui décrit dans le prologue les paysages du Texas de l’Ouest, Castle Gap, la rivière Pecos, le lac salé intérieur, le désert où se déroulent plusieurs histoires à différentes époques, et deux principalement, dans le Livre I. La passion de Richard pour son métier – sonder la terre à la recherche de gisements de pétrole et de gaz, dans les années soixante, comme jadis les hommes y ont cherché de l’or – et pour une femme, Clarissa, à la peau « d’une pâleur parfaite », soucieuse de préserver sa beauté dans l’attente de son destin. Dans les années trente, la vie d’un autre couple, Marie et Max Omo.

On trouve de tout dans les dunes autour du lac, des os humains, des armes, des vieilles roues de chariot enlisées dans les sables. Herbert Mix en fait collection, fasciné par ce que révèlent les fouilles et en particulier, par la découverte d’un convoi fantôme aux squelettes reconnaissables : des chevaux, un chariot, un homme endormi, une femme appuyée contre une roue.

De jour, la belle Clarissa s’économise à « attendre et attendre jusqu’à ce qu’un portail ou une porte s’ouvre », mais le soir, la nuit, elle accompagne volontiers Richard dans sa curiosité pour ce que le vent, en déplaçant les dunes, fait réapparaître. Lui travaille « pour le mystère et le romanesque, pour être là-haut sur le plateau avec Clarissa, hors d’atteinte du monde ordinaire », elle fouille pour l’argent, vend ses trouvailles à Herbert Mix – elle veut quitter Odessa.

Peu à peu, ils se rapprochent du lac, et en s’enduisant la peau d’oxyde de zinc pour se protéger du soleil, Clarissa partage de plus en plus la fascination de Richard pour ce paysage désertique où surgissent des visions surnaturelles, dues au mouvement des cristaux, des dunes : « les courbes et vagues de lumière n’étaient jamais les mêmes ». Au bord du lac, ils lisent de la poésie, écoutent de la musique folk, attendent le spectacle de l’aube quand le lac devient « bassin de couleur vivante ». Oublient-ils qu’ils risquent d’être pris au piège comme tant d’autres avant eux ?

En 1933, Marie et Max Omo se sont d’abord installés à Odessa pour tenir une petite épicerie, non loin de « l’étrange musée d’Herbert Mix », puis Max a construit à l’étonnement de tous une maison sur le rivage du lac. C’est là que leurs fils vont grandir et être happés comme leurs parents par l’exploitation du sel – seule Marie, devenue une « harpie froide au visage tanné », s’échappe parfois de la routine et du travail en restant seule à regarder le passage des animaux et les métamorphoses du lac.

« Un paysage étrange et puissant appelle des événements étranges et puissants ». Rick Bass raconte les visions extraordinaires de ses personnages, comme l’incroyable traversée d’un éléphant échappé d’un cirque. On retrouve Richard dans le Livre II, au milieu de l’enfer des maux engendrés par les forages à outrance au Mexique : pollution, animaux malades, boues toxiques, hommes dénaturés. Richard évolue parmi les exploitants du pétrole et du gaz qui apprécient son travail consciencieux. Lui se sent différent, mais tout de même « avalé » comme eux par les affaires.

Rick Bass, à la fin du livre, remercie son père qui lui a appris « entre autres choses, comment trouver le pétrole et le gaz ». Après neuf ans de forage, quinze mois avant le terme de son engagement, Richard n’en peut plus, obsédé par les quatre mois de vie vraiment vécue à Odessa avec Clarissa. Il y retourne, mais pour y trouver quoi, sinon des questions ? Qui possède qui ? Où trouver de l’eau pure dans un pays dévasté ?

Toute la terre qui nous possède multiplie les traversées du temps, des couches géologiques, d’un monde hostile. Les descriptions lyriques de Rick Bass expriment l’attirance que peut exercer un paysage « inhumain » sur des personnages qu’il pousse jusqu’aux limites d’eux-mêmes, mais le romancier américain montre aussi les effets du saccage de la nature : c’est bien la terre au bout du compte qui possède les hommes, ces êtres de passage.