C’est l’association Livres en Seyne (La Seyne-sur-mer) qui a republié Tamaris (1862), roman inspiré à George Sand par son séjour à Tamaris en 1861. Ce beau quartier sur la Corniche qui suit la baie du Lazaret et où s’arrête le bateau navette qui relie Les Sablettes de La Seyne-sur-mer à Toulon, elle l’avait choisi alors pour « se refaire une santé » dans un endroit moins cher que Nice.

Corniche de Tamaris (source)

François Trucy, qui signe la préface, précise que son bisaïeul lui avait loué pour trois mois la belle bastide rurale qu’il n’occupait que l’été. Les Trucy ne louaient que le premier étage, mais lui ont permis de disposer aussi de tout le rez-de-chaussée et laissé leur chienne pour garder la maison pendant les « interminables excursions » de George Sand « infatigable et curieuse » qui marchait, visitait, parlait aux Provençaux « chaque jour quel que soit le temps ».

Un jeune médecin en est le narrateur : « En mars 1860, je venais d’accompagner de Naples à Nice, en qualité de médecin, le baron de la Rive, un ami de mon père, un second père pour moi. » Comme celui-ci achève sa convalescence à Nice avant de rentrer à Paris, il décide de s’arrêter quelque temps à Toulon pour régler une petite succession pour le compte de ses parents.

Première édition de Tamaris

Il y a déjà séjourné et apprend avec plaisir que son ami la Florade, 28 ans, « Provençal de la tête aux pieds », une personnalité « riante », y est à présent lieutenant de vaisseau. Le terrain dont le jeune médecin a hérité et qu’il souhaite vendre se trouve à Tamaris, où il rend visite à un voisin « entre deux âges », M. Pasquali, parrain de la Florade.

Lui occupe une bastide près de la plage, à l’abri du mistral, mais comme le Parisien déplore l’absence de vue, Pasquali l’emmène au sommet de la colline, à proximité d’une « maison basse assez grande et assez jolie pour le pays », d’où son visiteur peut admirer « une des plus belles marines » qu’il ait jamais vues : au nord, une colline boisée que surmonte au loin la masse du Coudon, à l’est, « des côtes ocreuses et chaudes festonnées de vieux forts », l’entrée de la petite rade de Toulon, la grande rade avec à l’horizon « les lignes indécises de la presqu’île de Giens et les masses vaporeuses des îles d’Hyères ».

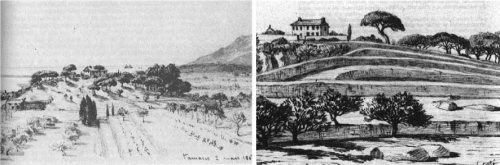

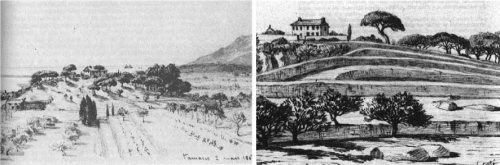

Villa George Sand à Tamaris, côté nord, dessin de Maurice Sand, 2 mars 1861

Villa George Sand à Tamaris, côté sud, dessin de Maurice Sand, 14 avril 1861

http://jcautran.free.fr/archives_familiales/forum/george_sand.html#1

Pasquali lui parle de Mme Martin, la jeune veuve qui a loué pour la saison cette maison si bien située et de son enfant malade, à qui le climat rude et sain semble convenir. Lorsqu’elle apparaît et les invite à s’approcher, cette « beauté adorable » impressionne immédiatement le jeune homme, qui lui offre gracieusement ses services et examine Paul, huit ans, de physique délicat, mais en assez bonne forme.

Une certaine Mlle Roque, fille naturelle de son vieux parent dont elle hérite pour moitié, se révèle être sans ressources, ce qui complique les affaires. Elle occupe sur le terrain une « horrible masure » avec une vieille Africaine presque aveugle. De mère indienne, c’est une « très-belle femme » qui a la réputation d’être une originale. Elle reçoit le médecin dans un joli salon à l’orientale, lui confie que son père s’est suicidé, ce qui a été caché à tous. Elle veut bien vendre, mais pas quitter la bastide, n’ayant jamais vécu ailleurs.

Nouvelle édition (Livres en Seyne)

On saura bientôt que la Florade a dans la région une réputation de séducteur, qu’on l’a vu rôder près de la bastide Roque, que la douce Mme Martin, en réalité marquise d’Elmeval, a choisi la discrétion pour son séjour dans le Midi, et que le médecin en est déjà éperdument amoureux, sentiment contre lequel il lutte – « Pourquoi l’aimer, moi qui à trente ans avais su me défendre de tout ce qui pouvait me distraire de mes devoirs et entamer ma persévérance et ma raison ? »

N’empêche qu’il saisit chaque occasion de revoir la marquise et, sous le couvert de son goût pour la botanique, de la rejoindre comme par hasard dans ses promenades – il veille à la réputation de la jeune veuve. Elle lui fait découvrir les beaux endroits de la région, ils s’entendent à merveille. Un jour, ils rencontrent une femme singulière, qui se dit très malade et veut être examinée, c’est la femme du brigadier qu’on surnomme « la Gênoise » et qu’on dit méchante, battant ses enfants.

Le pavillon Roustan à Tamaris, ancienne maison de gardien de la villa George Sand, aujourd'hui détruite

Bientôt le médecin, à qui chacun, chacune se confie, comprend que la Florade s’intéresse de près à toutes les jolies femmes qu’il croise sur son chemin et laisse derrière lui bien des chagrins, ne s’engageant jamais. Il finit par le soupçonner de vouloir aussi se rapprocher de la marquise, et en souffre.

George Sand conte dans Tamaris une histoire romantique, mêlée à une description enthousiaste de ce coin de Provence, de son climat, de ses paysages, des gens, de l’habitat, de la flore… Les végétaux sont désignés avec précision, comme le tamarix narbonnais qui croît en abondance sur le rivage et a donné son nom au quartier : « L’arbre n’est pas beau : battu par le vent et tordu par le flot, il est bas, noueux, rampant, échevelé ; mais, au printemps, son feuillage grêle, assez semblable d’aspect à celui du cyprès, se couvre de grappes de petites fleurs d’un blanc rosé qui rappellent le port des bruyères et qui exhalent une odeur très-douce. »

Cette édition a repris l’orthographe et la ponctuation de l’édition originale, comme ces traits d’union que George Sand met toujours entre « très » et l’adjectif. Au début de chaque chapitre, des cartes postales anciennes permettent de se figurer les lieux à l’époque. Si l’intrigue connaît bien des rebondissements sentimentaux, pour qui connaît un peu la région, c’est de voir évoluer les personnages à Tamaris et dans les paysages de Provence qui fait le plaisir de cette lecture.