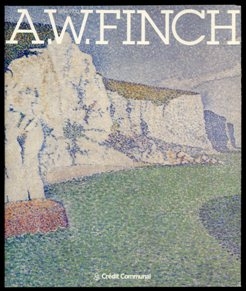

Voici un autre artiste du groupe des XX, ce cercle belge d’avant-garde et de réputation internationale, très actif de 1883 à 1893 : Alfred William Finch, né à Bruxelles en 1854 et décédé à Helsinki en 1930. Une belle rétrospective lui a été consacrée en 1992 aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, après avoir été présentée en Finlande au Musée de l’Ateneum.

En couverture du catalogue, un détail de

A.W. Finch, Les falaises au Southforeland, 1892

Pour rappel, c’est Willy Finch qui figure de profil dans La musique russe d’Ensor, où il écoute une pianiste (la sœur d’Ensor, selon certains ; Anna Boch, selon d’autres). Comme Ensor, dont il est très proche au début (le père d’Ensor est anglais comme les parents de Finch), comme Anna Boch et Théo Van Rysselberghe, Finch est un « vingtiste » à Bruxelles, avant de faire partie du groupe finlandais Septem.

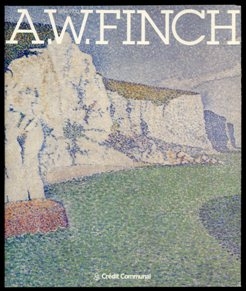

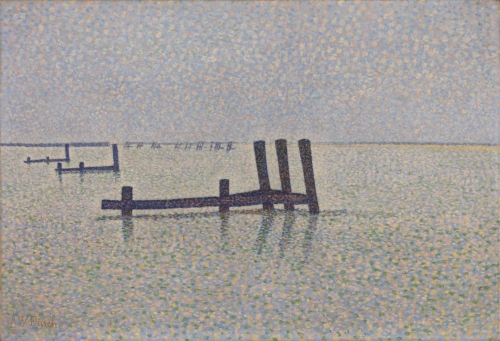

A.W. Finch, Le chenal à Nieuport, 1889

Le catalogue est signé par des experts belges et finlandais, ce qui rend bien compte du double parcours de cet artiste anglo-belge. En Belgique, il est surtout connu pour ses peintures pointillistes, mais il y a aussi innové dans l’art de la céramique, qu’il développera en Finlande où il a renouvelé et enseigné cet art.

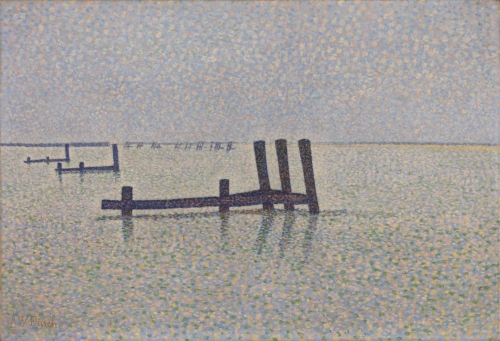

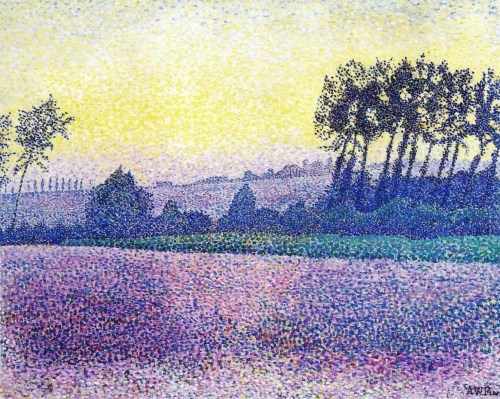

A.W. Finch, Les meules, 1889, Musée d'Ixelles, Bruxelles

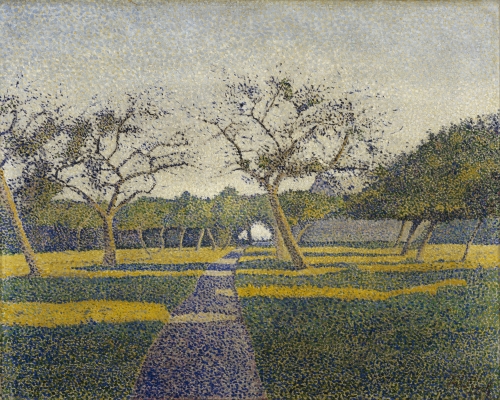

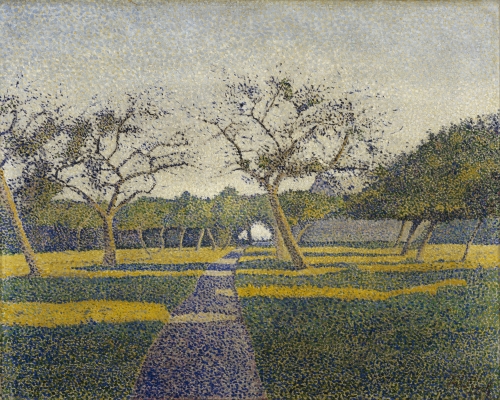

A ses débuts, Finch s’intéresse au paysage, dans l’esprit de Guillaume Vogels qui excelle à rendre les atmosphères nuageuses. Van Rysselberghe n’est pas le seul à s’enthousiasmer pour les idées neuves de Seurat ; avant lui, même, Finch est ébloui par le pointillisme. En 1902, il écrit un article sur « Georges Seurat et la technique néo-impressionniste » pour la revue Euterpe. Van Rysselberghe change sa manière de peindre des portraits, Finch renouvelle son approche du paysage « à travers sa structure, sa synthèse formelle et son rythme » (Philippe Roberts-Jones).

A.W. Finch, Verger à La Louvière, 1890, Ateneum, Helsinki

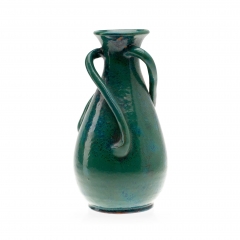

Séduit également par le renouveau des arts appliqués, à la suite de Ruskin et Morris et du mouvement Arts & Crafts, Finch va travailler aux faïenceries Boch à La Louvière, collaborer avec Henry Van de Velde pour sa maison Bloemenwerf à Uccle. Un comte suédois, Louis Sparre, remarque ses créations et l’invite à diriger la firme de céramique Iris à Porvoo/Borga. « Ainsi un artiste né à Bruxelles, au sang britannique, devint-il l’un des principaux ferments d’une orientation majeure du design au XXe siècle : l’école finlandaise » (Ph. R.-J.)

A.W. Finch, Pot à lait, vers 1901,

Terre cuite, glaçure à décor sgraffité,

rehaussé de points blancs

(sous la base : A.W.F. / IRIS / Finland)

MRBAB, Bruxelles

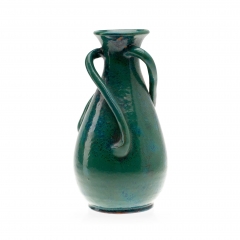

A.W. Finch, Vase, vers 1900,

Céramique, glaçure vert-bleu, Iris,

H. 20,5 cm

(Bukowkis auctions)

A.W. Finch, Tasse en faïence avec décor "vague et lune"

pour La Maison Moderne à Paris,

Iris, Porvoo, Finlande, H. 9,5 cm

(Collectors Weekly)

De 1890 à 1897, il a appris le métier chez Boch Keramis, expérimenté « oxydes, glaçures et cuissons », puis il a travaillé à Virginal et surtout à Forges, dans une région réputée pour sa poterie populaire et utilitaire. Finch poursuivra ce travail à Porvoo et y fera évoluer les couleurs et les décors, tout en exposant ses créations en Belgique à La Libre Esthétique (mouvement qui a succédé aux XX).

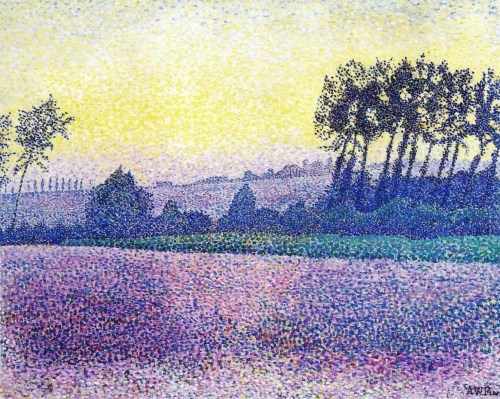

A.W. Finch, Paysage, soleil couchant, 1892, Musée d'art de Turku, Finlande

Celui-ci n’abandonne pas la peinture ni le dessin pour autant. Il arrive en Finlande à l’automne 1897, « un moment particulièrement favorable de l’évolution des arts graphiques finlandais » (Heikki Malme). Il a déjà réalisé des eaux-fortes en Belgique et renoue avec la gravure, inspiré par le thème de Porvoo, « petite ville aux ruelles étroites et aux cours pittoresques » où il s’est installé à son arrivée. Quand la firme Iris ferme ses portes, il devient en 1902 professeur de gravure à l’Ecole de dessin de la Société des Beaux-Arts de Finlande et professeur de céramique à l’Ecole centrale des Arts décoratifs.

A.W. Finch, Le Pier de Rosehearty, 1910, Ateneum, Helsinki

L’enseignement l’appelle à Helsinki, où il retourne aussi à la peinture, à la gravure et au dessin. Il correspond régulièrement avec son ami Georges Lemmen, qui l’encourage à envoyer des œuvres aux expositions : en 1912, 34 peintures et des céramiques à Paris (Galerie Bernheim Jeune) ; dès 1913, à l’Ateneum avec le groupe Septem.

A.W. Finch, Profil de femme, 1915, Finnish National Gallery

Finch continue à peindre surtout des paysages, de Finlande et des pays où il voyage : Angleterre, Italie, sud de la France. Dégagé du respect strict des principes du divisionnisme, il laisse libre cours à plus de spontanéité dans l’impression. L’année précédant sa mort (en 1930, des suites d’une opération), une grande rétrospective A.W. Finch a eu lieu au Taidehalli d’Helsinki, « une fête pendant laquelle le spectateur ressent l’intense émotion que peuvent susciter la sensibilité des formes et le triomphe des couleurs, qui caressent l’œil et réveillent l’esprit », selon le critique Onni Okkonen. « Une seule vie, c’est bien trop court pour l’Art » avait déclaré Finch en 1928.

« Ethan ? Il se moquait du pouvoir. Il portait des T-shirts Félix le chat et Gepetto et il continuait à dessiner dans des carnets à spirale. Posséder du pouvoir, c’était différent. Aucun d’eux n’était censé avoir du pouvoir, ce n’était pas une chose à laquelle ils avaient aspiré. Ils n’avaient pas aspiré à gagner de l’argent non plus, mais dans ce domaine, Jules et Dennis appartenaient désormais à une minorité. Lentement, le mouvement qui s’éloignait de la créativité et se rapprochait de la création d’argent devenait de plus en plus visible. »

« Ethan ? Il se moquait du pouvoir. Il portait des T-shirts Félix le chat et Gepetto et il continuait à dessiner dans des carnets à spirale. Posséder du pouvoir, c’était différent. Aucun d’eux n’était censé avoir du pouvoir, ce n’était pas une chose à laquelle ils avaient aspiré. Ils n’avaient pas aspiré à gagner de l’argent non plus, mais dans ce domaine, Jules et Dennis appartenaient désormais à une minorité. Lentement, le mouvement qui s’éloignait de la créativité et se rapprochait de la création d’argent devenait de plus en plus visible. »