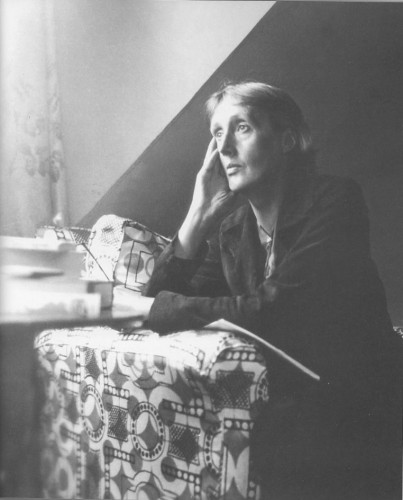

Primesautière, acerbe, découragée, enthousiaste, moqueuse, tendre, potinière, angoissée, curieuse, drôle, inventive, la plume de Virginia Woolf (1882-1941) me ravit. Ce que je suis en réalité demeure inconnu, tel est le titre emprunté par Claude Demanuelli au Journal de la romancière anglaise pour présenter les lettres qu’il a choisies et traduites parmi les quatre mille inventoriées. Ces Lettres (1901-1941) signées « Ta chèvre », « Virginia », « Ta VS » (Virginia Stephen) et plus tard « Votre Virginia Woolf », entre autres, racontent ses humeurs, ses amours, ses amitiés, ses voyages et, bien sûr, ses lectures et son travail en cours.

Elle écrit à sa famille, surtout à sa sœur Vanessa ; à ses amies intimes, Violet Dickinson, Vita Sackville-West, Ethel Smyth ; à ses amis de Bloomsbury. Répond

aux critiques, aux écrivains. La diversité des destinataires et les variations de ton assurent l’intérêt de bout en bout – pour autant que puisse en juger une inconditionnelle de Virginia Woolf qui aurait certes aimé correspondre avec elle. « Alors je lis, et la beauté gonfle comme un fruit mûr sur la paume de ma main, j’entends une musique tissée dans l’écheveau de l’air azuré ; et, plongeant les yeux dans des lacs profonds effleurés par le voile italien, je vois la jeunesse et la mélancolie marcher main dans la main. Et pourtant, pourquoi vouloir tout dissocier, séparer, quand tout se presse à la fois vers vos lèvres ardentes en une seule gorgée d’eau claire ? » (A Clive Bell, 1907) Les autres aussi demeurent inconnus : « Je suis rongée par l’idée que je ne saurai jamais ce que ressentent les autres, mais je suppose qu’à mon âge, c’est inévitable. C’est un peu comme si je cherchais à sauter par-dessus mon ombre. » (A Vanessa Bell, 1909)

Première lettre à Leonard Woolf (« Cher Mr Wolf » !) en juillet 1911. En mai, une longue mise au point : « tantôt je suis presque amoureuse de toi, et j’ai envie que tu sois toujours avec moi, que tu saches tout de moi, tantôt je deviens sauvage

et distante au possible. » Elle lui avoue ne ressentir aucune attirance physique envers lui – « et pourtant ton attachement pour moi me submerge. » Elle l’épouse en août 1912. Dans leur correspondance, il sera « sa mangouste chérie », elle son « mandrill ».

Avec Lytton Strachey, ami d’études de ses frères et de son mari, à qui elle avait été brièvement fiancée, elle parle de Thomas Hardy ou de Donne puis ajoute : « Mais comme j’ai eu souvent l’occasion de te le dire, ce ne sont pas ces esprits distingués qui méritent le plus d’être observés, ce sont les humbles, les détraqués, les excentriques. » Celle qui publiera Une chambre à soi et Trois guinées envoie au New Statesman, en octobre 1920, une réplique formidable – un chef-d’œuvre d’ironie – à un article signé « Faucon Aimable » sur l’infériorité intellectuelle des femmes. Ce qui l’a choquée en particulier, c’est d’y voir affirmer que « l’éducation et la liberté n’ont pas d’incidence particulière sur l’esprit de la femme ».

Parmi les écrivains contemporains qu’admire Virginia W., Proust lui fait dire : « Si seulement je pouvais écrire comme ça ! » Joyce l’ennuie. Katherine Mansfield l’intéresse. A ceux qui ne croient plus au roman, elle répond que tel est pourtant son destin : « Il faut que cette génération se casse le cou pour que la prochaine trouve les choses plus faciles. » Percevoir l’âme humaine dans sa totalité est une gageure – « Les meilleurs d’entre nous entrevoient un nez, une épaule, quelque chose qui se détourne, s’échappe, parce que toujours en mouvement. » (A Gerald Brenan, 1922) Au même, de Monk’s House : « Nous menons une vie dans l’ensemble heureuse, quoique entre mon besoin d’écrire, mon désir de lire, celui de parler, mais aussi d’être seule, de partir explorer le Sussex pour y trouver la maison de mes rêves, et d’arriver à une appréhension du monde qui se tienne debout, je donne des signes d’agitation. »

Au début, elle rédigeait d’abord un brouillon – « Mais écrire une lettre revient désormais pour moi à retourner une omelette dans la poêle : si elle se brise et s’écrase, tant pis. » Aux amis malades, Virginia Woolf envoie des lettres enjouées, affectueuses. Elle écrit durant ses voyages en Espagne, en Italie, en France.

Les Woolf se plaisent près de Cassis. Silence, chant des grenouilles, vin, tulipes sauvages – « Vita, Vita, pourquoi ne vivons-nous pas comme ça ? Sans jamais retourner à Bloomsbury ? » (1927) Mais on revient toujours : « et il m’arrive souvent d’aller me ressourcer dans Londres, entre le thé et le dîner, et de marcher des heures dans la ville pour réveiller mes ardeurs. » (A Ethel Smyth, 1930).

Rendre compte d’une correspondance est illusoire – pages amoureuses, éclairs de génie, soucis de santé, affres de la création, vie domestique… Jusqu’aux deux courtes lettres qui terminent ce recueil, écrites pour Vanessa et pour Leonard, en mars 1941, avant que Virginia Woolf se noie dans l’Ouse, des pierres plein les poches : « J’ai lutté autant que j’ai pu, mais je ne peux plus. »