« Nous croyons connaître ceux que nous aimons. Nos maris, nos femmes. (…) Mais qu’avons-nous vraiment compris ? » L’histoire d’un mariage (2008) d’Andrew Sean Greer est celle d’un couple américain en 1953. Pearlie « se réveille » cette année-là, quand derrière l’image de Holland Cook, son époux et le plus bel homme du quartier, apparaît un autre visage, celui d’un inconnu. Elle n’est pas la seule à être tombée amoureuse de lui, leur histoire va se compliquer, une histoire d’amour et de guerre.

Dans leur ville natale du Kentucky, son cœur d’adolescente s’est enflammé le jour où Holland lui a pris la main sur le chemin de l’école. Quand éclate la seconde guerre mondiale, lui part à la guerre, elle se laisse enrôler par Mr Pinker dans les WAVES et va vivre en Californie. Elle y est censée écrire tout ce qu’elle entend et observe afin de renseigner le gouvernement sur toute activité suspecte – « une belle œuvre de fiction pour ma patrie soudée par le silence et les mensonges ».

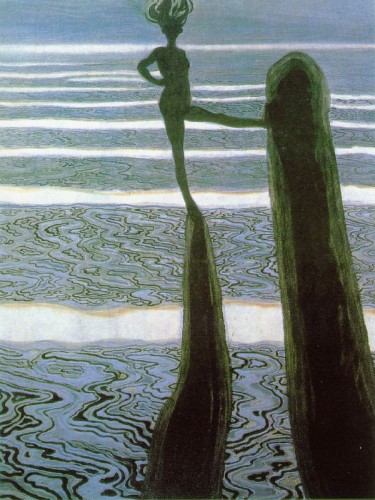

Après la guerre, ils se retrouvent par hasard à San Francisco : au bord de l’océan, Pearlie reconnaît son amour d’enfance dans ce marin assis à lire sur un banc. Elle lui propose de l’accompagner au cinéma, Holland l’embrasse sur la bouche ce soir-là. « Tu ne me connais pas vraiment » lui fait-il remarquer lorsqu’elle lui demande de la laisser veiller sur lui, comme au temps où, sur ordre de sa mère qui refusait son incorporation, elle se rendait chez eux, sous le prétexte de leçons de piano, et lui

faisait la lecture dans la chambre où il restait enfermé jour et nuit.

« Grand, la peau foncée, avec un sourire rassurant qui semblait ne rien cacher », Holland Cook « possédait une certaine grâce masculine qui donnait envie de le dessiner » et une merveilleuse voix de baryton. Ils se marient, malgré la mise en garde des tantes d’Holland à Pearlie : Holland est malade, insistent-elles, « un mauvais sang, un défaut du cœur », c’est sans remède. « Ne faites pas ça ! Ne vous mariez pas avec lui ! » ose même la tante Alice, une phrase que la jeune femme juge avoir entendue de travers, trop absurde, délirante.

Pearlie a compris qu’il fallait ménager cet homme, le préserver des chocs, des mauvaises nouvelles. Pour « épargner son cœur », elle censure dans le journal les articles qui pourraient trop le secouer, veille à l’atmosphère paisible de la maison, fait chambre à part, prend soin de leur fils Sonny et choisit un chien qui n’aboie pas, Lyle. Jusqu’au jour où un visiteur inattendu, vêtu avec un soin et une élégance rares, se présente à sa porte. Buzz Drumer a connu son mari dans l’armée et il sait beaucoup d’elle, « exactement le genre de fille avec qui il avait toujours pensé qu’Holland se marierait », un charmeur.

A l’arrivée de son mari, elle perçoit soudain la ressemblance : Holland s’habille comme Buzz. « Ce que j’avais pris pour une touche personnelle, une extension de la beauté physique de mon mari, se révélait être une imitation. » Buzz vient chez eux de plus en plus souvent. Un soir où Sonny fait remarquer que l’ami de son père n’a pas de petit doigt, celui-ci répond qu’ils n’ont pas fait la guerre ensemble – il était objecteur de conscience. C’est à l’hôpital qu’ils se sont connus, après que le navire d’Holland a coulé dans le Pacifique, en Section Huit, là où on mettait les malades mentaux.

Pearlie se pose de plus en plus de questions sur ces deux hommes qui évoquent le passé à mots couverts. En l’absence d’Holland, Buzz lui rend visite et lui demande de réfléchir. « Il n’avait pas employé le mot « amants ». Non, Buzz disait : « ensemble », il disait qu’Holland et lui avaient été longtemps « ensemble » avant ma réapparition. » Dans la douleur et la surprise, Pearlie éprouve en même temps une sorte de soulagement : « Mon mari devenait enfin compréhensible. » Buzz dévoile alors ses cartes, il veut emmener Holland, mais il a besoin qu’elle l’aide,

il a un étrange marché à lui proposer.

1953. « Le monde émergeait d’une guerre terminée depuis peu et, tel un démon

à qui la queue repousse dès qu’on la lui a coupée, une autre guerre avait commencé. » On fait la chasse aux communistes. On exclut un étudiant blanc de l’université pour avoir demandé une noire en mariage. Chaque jour, Ethel Rosenberg est à la une du journal. Dans l’administration, « des centaines de limogeages (…) motivés par de prétendues mœurs perverties. » Pearlie a peur, elle veut avant tout protéger son fils. « Il n’y avait pas d’alternative, à cette époque lointaine, dans mon coin isolé au bord de l’océan. Pas pour une femme comme moi (…). »

Cette phrase clôt la première partie de L’histoire d’un mariage, qui en compte quatre. Dans l’Amérique des années cinquante, de la ségrégation raciale, un contexte présenté comme un puzzle aux pièces dispersées, une femme se débat pour sauver son couple ou au moins, son fils. C’est entre Buzz et Pearlie que la partie se joue, sans doute parce que « L’amour est peut-être une forme mineure de folie. Et, comme la folie, il crée une solitude intolérable. L’unique personne capable de nous soulager est évidemment la seule à qui nous ne pouvons pas nous adresser : celle que nous aimons. » Le drame réside là, dans ces non-dits entre époux. Tantôt mélo, tantôt roman social, dans une traduction parfois malhabile, le roman d’Andrew Sean Greer, plein de faux-semblants, et de temps à autre d’électrochocs, doit aux rendez-vous de Buzz, l’ami, et de Pearlie, l’épouse, ses pages les plus déstabilisantes.