Quel roman foisonnant que Le bal mécanique de Yannick Grannec ! Il s’ouvre sur une équipe de télé-réalité américaine au travail, il se ferme sur la contemplation d’un paysage et entre-temps, sur plus de cinq cents pages, relate des séquences de vies. De Josh Schors, animateur de télévision à Chicago, à son père Carl, peintre à Saint-Paul-de-Vence, pour le présent. De Théodor Grenzberg, marchand d’art entre Allemagne et Suisse, à l’effervescence d’une étudiante au Bauhaus, pour le passé. Qu’est-ce qui relie véritablement ces trois hommes ? C’est le fil conducteur du roman, où apparaissent de beaux personnages de femmes.

Tisserandes, Dessau, Ecole du Bauhaus, 1927 | Photographe Lux Feininger

« Un siècle, une famille, l’art et le temps », annonce la quatrième de couverture. Le récit affiche sa mécanique romanesque : chaque séquence porte en titre trois éléments (prénom, lieu, année) et en épigraphe la légende d’une œuvre d’art (titre, artiste, année, technique). Tantôt à la première personne, tantôt à la troisième. Narration, dialogue, correspondance. Voilà pour le cadrage.

L’émission « Oh my Josh ! » propose à une famille candidate de vider sa maison et de la rénover en une semaine. Durant les travaux, ses habitants sont logés dans un hangar aménagé et interrogés sur leurs attentes : « Une famille qui postule à OMJ ! demande à être sauvée d’elle-même. » Cela fait huit ans que Josh fabrique ce programme avec sa femme Vikkie et son équipe, chaque émission est un défi : il faut préserver l’effet de surprise, prévoir et maîtriser les réactions des candidats, en tirer deux séquences télégéniques de trois quarts d’heure.

A Saint-Paul-de-Vence, Carl Schors, 85 ans, son père, vit dans une maison au décor minimaliste, où chaque objet est choisi. De la terrasse, il contemple la vue sur les collines et le cap d’Antibes. Il rouspète quand Aline, sa gouvernante, ne replace pas les pieds de son fauteuil exactement sur les marques au sol. Un article de magazine retient son attention : « Cornelius Gurlitt et le trésor nazi ». Dans la liste des œuvres spoliées pas encore restituées figure un portrait d’homme par Otto Dix, celui de Theodore Grenzberg : « Grenzberg », un nom qu’il n’a plus prononcé depuis longtemps, un nom qui « fut le sien ». Il va contacter son avocat à Chicago.

Considéré par son père comme « un opportuniste », voire « un escroc », Josh s’est inspiré pour son émission du catalogue Ikea. La maison des Carter où ils filment la première étape, « la Purge », révèle un intérieur vieillot, à part la chambre de Jane, leur fille, impatiente de « se tirer de cette baraque ». Vikkie est uniquement « la Voix » de l’émission, elle n’y apparaît pas. Psychologue de formation, elle a mis au point un schéma de psychogénéalogie qu’ils appellent le « Diagramme de Dickens » pour cerner les personnalités des candidats et les liens entre eux.

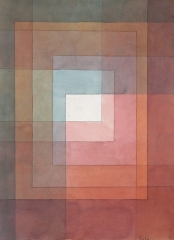

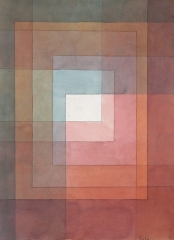

Paul Klee, Blanc polyphoniquement serti, 1930,

plume et aquarelle © Centre Paul Klee, Berne

Josh Schors ne s’est guère intéressé à ses propres origines : son père Carl a été adopté par David et Ethel Schorsmann en 1940, à qui ses parents l’avaient confié « la mort dans l’âme ». Mais Vikkie est enceinte de trois mois et quand sa belle-mère Mina, toujours soucieuse de Carl malgré leur divorce, les appelle pour dire son inquiétude – Carl lui a téléphoné en pleine nuit, bouleversé –, elle désire en savoir davantage sur les ancêtres du futur bébé qu’ils appellent entre eux « la Chose ». Les recherches de l’avocat sur les Grenzberg font apparaître un nouveau nom : Magdalena Grenzberg. Qui est-elle ?

En studio, les Carter déçoivent, peu réactifs. L’équipe décide de déclencher une crise pour faire avancer les choses et Vikkie découvre que la mère a menti sur leurs motivations. En réalité, c’est leur fille qui voulait être sélectionnée, devenir célèbre grâce à l’émission et gagner assez d’argent pour se refaire le nez. Ce tournage compliqué leur donne du fil à retordre.

Dans ses moments libres, Vikkie cherche sur internet des traces de Magdalena et finit par trouver une « Magda Grenz » étudiante au Bauhaus, photographiée avec d’autres étudiantes, « les Tisserandes » : elle a les mêmes yeux clairs que Josh. Magda devient son obsession, tandis que Josh prépare le retour des Carter dans leur « nouveau foyer » : « Ils feindront d’être surpris. Je feindrai d’être triomphant. La lumière sera belle. » Le triomphe de Vikkie, ce sera de découvrir que Grenzberg et Klee étaient amis, Klee était même le parrain de Magda. « Le bal mécanique », une toile qu’il a offerte à Théo, reste introuvable.

En seconde partie, Grannec remonte jusqu’en 1901, quand Théodore Grenzberg décide d’abandonner ses études de médecine pour l’histoire de l’art, quitte Munich pour Paris, et travaille pour Vollard. On découvre alors la destinée de ce marchand d’art, son mariage avec Luise, une riche héritière excentrique, sa rencontre avec Paul Klee, la naissance de Magdalena. Années 1910, 1920, 1930… Les années du Bauhaus se terminent avec la montée du nazisme et c’est à travers l’histoire de Magda Grenz que Yannick Grannec les raconte. Magda veut être libre, créer, être heureuse, y arrivera-t-elle ?

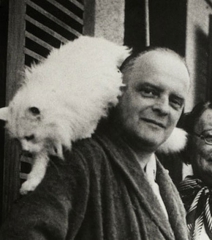

Paul Klee et son chat Bimbo (source)

Le bal mécanique mêle si bien personnages réels et fictifs qu’on a l’impression qu’ils ont tous existé. Le découpage du récit en séquences semble parfois forcé, les deux parties sont très différentes, d'ailleurs intitulées Livre I (Un coeur imparfait, Karl et Josh) et Livre II (La matrice de métal, Théo et Magda). Quand il revient au présent, tous les liens entre les personnages auront été retissés, la romancière pourra conclure. On sort de ce roman avec le sentiment d’avoir participé à un grand jeu de construction où l’art, plus qu’un contexte pour des personnages en quête d’accomplissement, est en réalité son sujet principal.

« C’est dans la période de 1908 à 1911 que Rik Wouters fit toute son œuvre gravée. Son métier, il le créa lui-même ; il n’avait jamais appris la technique de la gravure mais, avec sa ténacité de Flamand, il chercha et parvint à surmonter toutes les difficultés du métier. Durant cette période, il consacra presque toutes ses soirées à l’eau-forte. Le jour, il peignait et sculptait mais, le soir venu, il s’enfermait dans la chambre atelier afin de s’adonner librement et en toute tranquillité à sa nouvelle passion, ou bien il s’en allait, le portefeuille sous le bras, dessiner dans le village les sujets qui avaient frappé son attention. »

« C’est dans la période de 1908 à 1911 que Rik Wouters fit toute son œuvre gravée. Son métier, il le créa lui-même ; il n’avait jamais appris la technique de la gravure mais, avec sa ténacité de Flamand, il chercha et parvint à surmonter toutes les difficultés du métier. Durant cette période, il consacra presque toutes ses soirées à l’eau-forte. Le jour, il peignait et sculptait mais, le soir venu, il s’enfermait dans la chambre atelier afin de s’adonner librement et en toute tranquillité à sa nouvelle passion, ou bien il s’en allait, le portefeuille sous le bras, dessiner dans le village les sujets qui avaient frappé son attention. »