Lire la correspondance intégrale de Tchekhov en français reste un rêve inaccessible. En 1966 a paru un choix de lettres établi par Lida Vernant pour les Editeurs Français Réunis, sous le titre Correspondance 1877-1904. La première partie, à laquelle je limite ce billet, va de dix-sept à trente-deux ans. L’adolescent confie à un cousin : « En ce monde venimeux, il n’existe rien de plus précieux qu’une mère, c’est pourquoi tu obligeras grandement ton humble serviteur en consolant sa mère qui est à bout. » L’enfance à Taganrog auprès d’un père tyrannique a été pour lui une vraie souffrance.

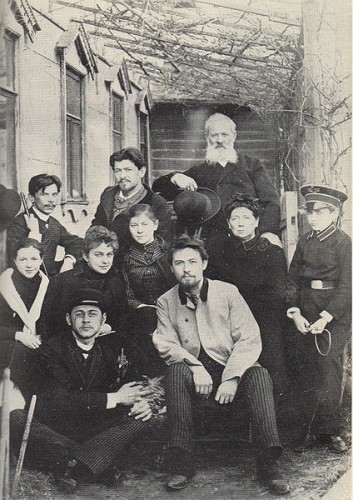

Photo de la famille Tchekhov en 1890 (Wikimedia commons)

A Moscou, où il étudie la médecine, Tchekhov écrit pour des revues humoristiques, de quoi gagner un peu d’argent pour aider sa famille. Il fait déjà l’éloge « des petits textes qui n’ont l’air de rien » et proscrit « tout ce qui traîne en longueur ». L’écriture est un des thèmes privilégiés, qu’il commente ses écrits ou ceux des autres. Très tôt apparaît son obsession de l’objectivité : « Il faut renoncer à son impression personnelle qui provoque chez toute personne de bonne composition une béatitude douceâtre… La subjectivité est une chose terrible. » Plus tard, « La littérature n’a droit au nom d’art que si elle peint la vie telle qu’elle est en réalité. Sa raison d’être, c’est la vérité absolue dans son intégrité. »

Sa carte de médecin en poche, à Voskressensk où il a passe l’été, le jeune homme s’émerveille de la nature : « De l’espace et une complète absence d’estivants. Les champignons, la pêche à la ligne et la clinique du Zemstvo. Un monastère poétique. Debout, pendant l’office du soir, dans la pénombre des galeries et des voûtes, j’invente des « mélodies séraphiques » (allusion à Pouchkine). J’ai beaucoup de sujets, mais je ne suis pas vraiment en état d’écrire… » Tchekhov adore la vie à la campagne. Un an plus tard, à son frère cadet : « En mai, le poisson mord à la perfection, surtout les carassins et les tanches, bref les poissons d’étang ». A Babkino, à six heures du matin, « Toute la maison dort… Un silence extraordinaire… Juste le pépiement des oiseaux et un grattement derrière la tenture. (…) J’écris, et tout le temps je regarde par la fenêtre. Devant mes yeux s’étend un paysage d’une douceur et d’un charme exceptionnels, la petite rivière, au loin la forêt, Safontevo, un petit bout de la maison des Kisselev… »

Son « salaire littéraire » lui est indispensable, or le Dr Tchekhov manque de temps pour écrire. En 1886, première lettre à Souvorine, pour le remercier d’un jugement flatteur. C’est le début de sa collaboration avec la revue Temps Nouveau dirigée par ce futur ami et éditeur. Mais c’est dans une lettre à l’écrivain Grigorovitch (28 mars 1886) qu’Anton Tchekhov dresse le tableau le plus fort de ce que signifie pour lui la littérature, sentant la nécessité de se libérer « du travail à la ligne » – « Tout mon espoir est dans l’avenir. » Il a vingt-six ans (déjà il mentionne des crachements de sang). Comme il le dit à son frère, « ce qu’il faut, c’est travailler sans relâche, jour et nuit, lire sans cesse, étudier, avoir de la volonté… » Or, écrit avec humour le célibataire, « Outre la médecine, ma femme légitime, j’ai aussi la littérature, ma maîtresse, mais je n’en parle pas, car hors la légalité, il n’est point de salut. »

La Correspondance de Tchekhov est riche en impressions de voyage, il raconte bien : la soupe aux choux frais sur un quai de gare, Taganrog où les gens ne vivent que pour « manger, boire, se reproduire, mais d’autres intérêts pas le moindre (…), nulle part de journaux ni de livres… », les enseignes pleines de fautes d’orthographe. Lors d’un séjour à Théodosie chez Souvorine, dont il apprécie la femme « remuante, pétulante, fantaisiste et originale », il décrit les bords de la Mer Noire et la personnalité de son hôte avec qui il adore converser.

D’abord convaincu qu’il n’a « rien à faire avec le théâtre », il y vient quand même : « Je mets fin à chaque acte comme je fais dans mes nouvelles : je mène l’acte tout tranquillement et doucement, mais à la fin, pan dans la gueule du spectateur ! » Ce sera Ivanov. Mais l’été à Soumy ramène une pensée obsédante chez celui qui considère que « Le commerce des muses n’a du bon qu’en hiver » : « abandonner la littérature qui me sort par les yeux, m’installer dans un village au bord du Psel et faire de la médecine. »

Après la mort de son frère Nicolas, emporté par la tuberculose, Tchekhov décide d’entreprendre le fameux voyage à Sakhaline – « Je veux simplement écrire cent ou deux cents pages et payer ainsi ma dette à la médecine, à l’égard de laquelle je me comporte, vous le savez, comme un vrai porc. » (Ses Lettres de voyage mériteraient tout un billet, je vous renvoie à celui de Dominique.) De Sakhaline « un véritable enfer », « une misère à hurler ! », il rapporte dix mille fiches et un tas de notes pour un ouvrage sur la condition des bagnards.

Beauté de Venise, lecture de Tolstoï, misère des journaux russes, aide aux victimes de la famine, campagne de prévention contre le choléra, les lettres de Tchekhov abordent tous les sujets qui lui tiennent à cœur. En 1892, il achète le domaine de Mélikhovo. C’est de là qu’il écrit à L. S. Mizinova, une amie institutrice qui se préparait à devenir chanteuse d’opéra : « Lika, ce n’est pas toi que j’aime d’un amour si ardent. J’aime en toi les souffrances passées et ma jeunesse perdue. » Signé « Votre Antoine ». Avec sa sœur Macha, il plante, il ensemence, crée un potager. Mais il s’ennuie aussi : « Vieillesse ou lassitude de vivre, je ne sais, mais je n’ai pas très envie de vivre. Pas envie de mourir non plus, mais vivre me paraît insipide. » Tchekhov a trente-deux ans.