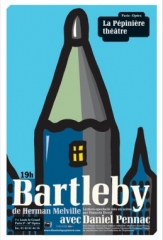

L’hommage à un proche disparu devient un genre particulier du récit contemporain. Dans Mon frère (2018), Daniel Pennac lui donne une forme originale en racontant sa façon de vivre sans Bernard, le fils préféré dans leur famille de quatre garçons, en alternance avec l’histoire de Bartleby, le fameux scribe de Melville, sous la forme d’un monologue qu’il joue seul en scène, dans le rôle du notaire.

« Bartleby… En voilà un qui n’ajoutait pas à l’entropie. » C’est ce que son frère lui aurait dit. « Je préférerais pas » (« I would prefer not to »), la réponse invariable du copiste aux demandes de son employeur, fait rire – au début. Quel rapport avec un frère décédé accidentellement des suites d’une septicémie postopératoire ? Il avait déjà failli mourir, ce frère, et lui avait confié qu’il avait fait « machine arrière » en pensant à lui, Daniel, son petit frère (cinq ans de moins), que sa mort rendrait trop triste.

Nous lisons donc l’histoire de Bartleby entrecoupée de souvenirs personnels ou plutôt, c’est la trame essentielle, l’histoire de la complicité entre deux frères interrompue par les séquences du monologue de scène. Un découpage qui permet à chaque fois une respiration. Une réplique typique de l’humour tranquille de Bernard le reliait au personnage de Melville ; un jour, il avait mis du gingembre sur un petit gâteau sec et le lui avait proposé : « Un Bartleby ? » (Gingembre est, dans Bartleby, le surnom du plus jeune des employés de l’étude, un gamin qui les ravitaillait en gâteaux et en pommes.)

Goûters, vacances en 2 CV, chagrin d’amour, ce sont de brefs retours sur images où, peu à peu, se dessine le portrait d’un grand frère assez solitaire, cadre « estimé » des ouvriers, père de deux enfants adoptés, « puis le père égaré d’un enfant mort-né, puis l’âme parkinsonienne d’une fin de vie sans amour ». Pennac a des mots très durs sur la froideur conjugale dont son frère a souffert dans ses dernières années.

« Nous souvenirs sont des sensations », écrit-il. Le chagrin affecte autant le corps que l’esprit et parfois, un geste rappelle soudain la personne qui nous manque. Daniel Pennac ressent aussi physiquement la manière dont le public réagit au théâtre, au fur et à mesure qu’avance son monologue et que se révèle l’obstination absurde et extrême d’un employé qui préfère s’abstenir de faire quoi que ce soit.

Il y avait déjà quelque chose de Bartleby chez son frère dans sa tentative de suicide en se trompant de médicaments. A cette occasion, son petit frère avait appris que sa femme et lui faisaient chambre à part – « l’organisation domestique de la solitude ». Après, Bernard avait accepté de rencontrer une psychanalyste et pour Daniel, cette femme a été précieuse, qui « n’avait pas oublié un mot de ce que lui avait dit cet homme qui n’avait rien à dire. »

Mon frère multiplie donc les angles d’approche, préférant les instantanés, les constats, à la sentimentalité. « Je ne sais rien de mon frère mort si ce n’est que je l’ai aimé. Il me manque comme personne mais je ne sais pas qui j’ai perdu. » Impossible portrait d’un frère malgré la force de leur affection. Dans leur famille, on ne parlait pas de ses sentiments : on jouait aux échecs, on promenait les chiens, on parlait des livres qu’on lisait. « La Littérature nous servait de camp retranché. » Restent des moments partagés – le dernier chapitre s’ouvre sur une émouvante photo d’eux deux à huit et trois ans –, des joies, des douleurs, des occasions manquées, la vie à vivre sans lui.