Peu lu en France, bien que son théâtre haut en couleur lui ait valu des succès parisiens au milieu du siècle dernier – La balade du Grand Macabre, en particulier, qui a inspiré un opéra au compositeur hongrois Ligeti – Michel de Ghelderode conteur est méconnu. Les Sortilèges et autres contes crépusculaires (1941) révèlent les fantasmes et les hantises de cet écrivain belge de langue française qui se revendiquait de Flandre et habitait Bruxelles. « Qui a bien lu ces récits sait tout de mon âme », confie-t-il dans une lettre à Henri Vernes.

L’écrivain public est la première de douze nouvelles fantastiques. « Dans ce temps-là, j’avais mon habitacle au quartier de Nazareth. C’était une région dépeuplée, à proximité des talus, des anciens remparts et envahie par la végétation, comme si la proche campagne se fût avancée dans la ville pour reprendre son territoire. » Passé indéterminé, no man’s land, c’est le terrain de prédilection du narrateur ghelderodien : « Le Temps n’y existait guère, et les cloches qui paraissaient tinter dans les arbres étaient assurément folles. » Visiteur régulier d’un petit musée des arts populaires dans un ancien béguinage, le voilà qui s’entiche

de l’écrivain public Pilatus, un mannequin installé à une table, derrière la fenêtre d’une chapelle désaffectée. « J’eusse aimé être Pilatus, dans un éternel silence : un homme oublié des hommes, qui sait écrire merveilleusement et qui n’écrit jamais, sachant que tout est vanité. »

Comment rendre le mystère de ces récits sans éventer leur secret ? Il faudrait raconter ces « songes devenus mauves avec le soir », l’été qui s’écoule « comme coule une lave » et retient le promeneur chez lui. Chaque soir, son esprit chemine pourtant jusqu’à la chambrette de Pilatus. Quand délivré de la canicule, il retourne enfin le voir, le concierge a pris la place du mannequin gisant derrière lui, décoloré par un soleil excessif. Le bonhomme s’étonne de l’entendre évoquer ses absences : tout l’été, dit-il, il l’a aperçu « à la brune », l’avant-veille encore, s’asseyant à la place de Pilatus et écrivant jusqu’à l’obscurité !

Ce solitaire qui lui ressemble – « un inadapté que l’existence ordinaire désenchantait et qui se mouvait dans un monde imaginaire » – et à qui

surviennent d’improbables rencontres, Ghelderode lui plante chaque fois un décor singulier. Ainsi, la ruelle du Chien marin, dans Le diable à Londres. Sur une porte,

un nom prometteur, Mephisto ! Il y frappe, on l’introduit dans une petite salle de spectacle. « J’eus la respiration coupée : sans roulement de tambour, ni émission de fumées, le diable venait de bondir sur la scène, silencieux, souple et discret comme un chat : hop ! » Double malentendu. Ce diable, « le plus humain des hommes, collectionneur de reliures, amant des fleurs, ami des oiseaux », attend un impresario ; le passant espérait davantage. Tous deux découvrent leur « aptitude au farniente crépusculaire » et se donnent rendez-vous… en enfer.

J’ai une prédilection pour Le jardin malade. Le nouveau locataire d’un « hôtel privé, de fière allure » s’installe au rez-de-chaussée avec Mylord, son caniche noir, heureux du grand jardin à leur disposition, même si la demeure presque en ruine est promise à la démolition et son jardin à l’abandon. A la tombée de la nuit, il y voit « de furtives phosphorescences » qui inquiètent et le maître et le chien. De terribles présences vont donner corps à ce malaise : un chat lépreux, baptisé Tétanos, un petit moine en capuchon qui se cache… Le cauchemar sera impitoyable.

Parmi les « objets étranges qui ont vécu » d’un antiquaire rusé, un client s’intéresse à un ciboire ancien (L’amateur de reliques). Pour amuser son chat, son maître actionne un ludion en forme de petit diable dans un bocal en cristal, jusqu’au jour où celui-ci s’en échappe (Rhotomago). Voler la mort, Nuestra senora de la Soledad, Brouillard, Un crépuscule, Tu fus pendu, L’odeur du sapin… L'univers ghelderodien est porté par une langue baroque, luxuriante. Plusieurs de ces contes

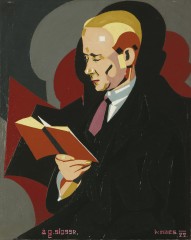

sont dédiés par Ghelderode à des amis artistes ; ainsi Sortilèges : « au cher et grand Ensor, ces pages où se trouvent évoquées – avec une nostalgique dilection – un décor, un temps, un monde abolis. Après vingt-cinq ans d’inaltérable admiration. »