Esther Freud, née en 1963, est la fille du peintre Lucian Freud, l’arrière-petite-fille de Sigmund Freud. La romancière anglaise s’est inspirée d’archives familiales pour écrire La maison mer (The Sea House, 2003), une double histoire dont les cottages de Steerborough, dans le Suffolk, sont plus que le décor. Une histoire d’artistes.

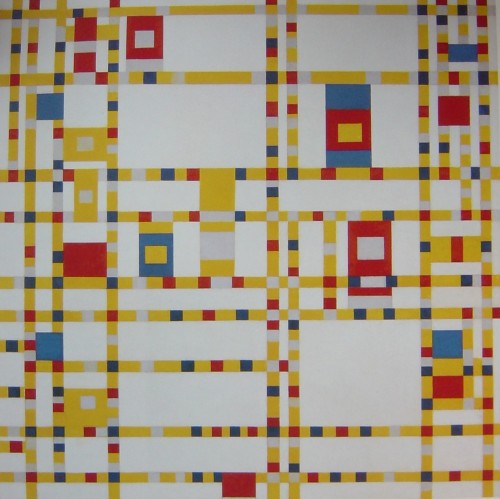

En 1953, le peintre Max Meyer se rend sur la Côte à la demande de Gertrude Jilks, une psychanalyste pour enfants, l’amie de sa sœur Kaethe. Max est sourd depuis l’âge de treize ans. Gertrude remplit une promesse faite à son amie récemment disparue en demandant à Max de venir peindre sa maison, Marsh End, pour l’occuper. Cinquante ans plus tard, Lily Brannan s’installe à son tour à Steerborough. Etudiante en architecture, elle veut découvrir de près ce village où a vécu l’architecte Klaus Lehmann. Pour son travail de fin d’études, elle lit les lettres qu’Elsa Lehmann, son épouse, a conservées, une correspondance de vingt ans que lui a confiée un parent. Nick, son fiancé, resté à Londres, ne comprend pas son refus d’un téléphone portable. La cabine téléphonique locale fonctionne mal. Dès le premier jour, Lily se promène pour prendre ses repères : « La mer roulait ses vagues, juste derrière la ligne d’horizon, elle semblait appeler Lily de son grondement magnétique. »

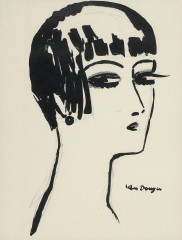

Cette double histoire, celle de Max, celle de Lily, appelle la lumière et les couleurs. « Le paysage dans son ensemble était déjà une aquarelle qui n’avait nul besoin de ses coups de pinceau » se dit Max au début. Le soleil « donnait à l’herbe un vert surnaturel, aux flaques un bleu alpestre, et rappelait à Max les ciels de la peinture religieuse italienne qu’il avait étudiés, les chérubins potelés, les doigts de la lumière divine. » Lui aussi relit des lettres d’autrefois, celles de son maître en peinture, Cuthbert Henry. Le père de Max avait rétribué celui-ci pour conseiller son fils dont on lui envoyait les dessins, et puis ces échanges s’étaient mués en une véritable amitié. « Un peu sourd ? Qui vous dit que vous avez besoin de vos oreilles pour peindre ? » lui avait-il écrit un jour. Et une autre fois, « « Et si vous attendez de savoir dessiner à la perfection, alors vous pouvez aussi bien attendre jusqu’à l’heure de votre mort. »

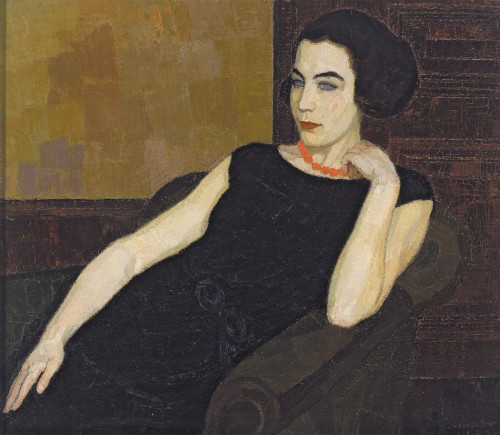

Quand Gertrude invite les Lehmann, Klaus et sa femme, pour qu’il fasse leur connaissance, Max est ébloui par la beauté d’Elsa. A sa grande surprise, celle-ci se souvient de lui, du temps des vacances d’été à Hiddensee. Enfant, elle avait observé le beau couple qu’il formait avec une jeune fille en robe verte – « C’était ma première rencontre avec l’amour », dit-elle. Max se met à peindre, une maison après l’autre, sur un rouleau de papier d’apprêt trouvé chez Gertrude. Par tous les temps, on le voit sur son tabouret, croquant les architectures, les détails, les gens aussi. « Une large frise composée de verts, de briques et de fenêtres, d’oiseaux, de chats, de ciel. » On découvre par petites touches le passé de Max, son départ d’Allemagne, l’histoire de sa famille. La rencontre avec les Lehmann – l’architecte juif allemand a fui les nazis lui aussi - fait affluer les souvenirs. Elsa, un jour, l’emmène dans la maison mer, une cabane blanche sur pilotis, où l’amour et le drame se donneront rendez-vous.

Lily, un demi-siècle après, tombe littéralement sous le charme de l’endroit et de ses habitants. Sa voisine Ethel prend chaque jour un bain de mer à quatre-vingts ans passés. A côté, Grae, qu’elle entend se disputer avec sa femme, a deux fillettes, Em et Arrie, qui suivent Lily partout ou bien l’emmènent sur des chemins inattendus. Lily voudrait partager son enthousiasme avec Nick, mais il y a toujours quelque chose d’urgent qui le retient à Londres. Et les mots d’amour qu’il ne lui a jamais dits lui manquent terriblement, si loin de ceux qu’écrivait Klaus à Elsa.

La maison mer d’Esther Freud parle des choses de la vie, au dehors comme au dedans. Les rapports entre les êtres, la création, la vie au village, la nature et les demeures des hommes, leurs élans et leurs hésitations… Un roman palpitant.