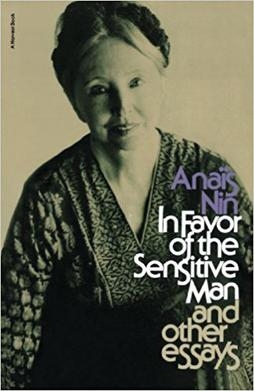

Peut-être êtes-vous de celles (voire de ceux) qui, une fois lu le premier tome du Journal d’Anaïs Nin paru au Livre de Poche, attendiez impatiemment la parution du tome suivant ? Aux six tomes de ce Journal (1931-1966) édité d’abord chez Stock, dans une traduction de Marie-Claire Van der Elst relue par l’auteur, s’est ajouté en 1982 le septième et dernier tome (1966-1974), traduit de l’anglais par Béatrice Commengé – celui-ci n’est pas dans ma bibliothèque, voilà que je doute de l’avoir lu. La même a traduit de l’américain, en 1977, In Favor of The Sensitive Man and Other Essays, devenu en français Etre une femme et autres essais.

Ce recueil de conférences, articles, entretiens, critiques qu’Anaïs Nin (1903-1977) avait classés elle-même de son vivant comporte trois parties : Femmes et hommes (que je viens de relire) ; Livres, Musiques, Films ; Lieux enchantés. On peut lire ici les premières pages, en commençant par « L’érotisme féminin » où elle observe le lien entre amour et sexualité qui distingue en général les femmes des hommes et la manière dont la voix des femmes à propos de leur sensualité a longtemps été étouffée. Les livres de D. H. Lawrence ont été brûlés, ceux d’Henry Miller ou de James Joyce bannis, sans qu’on s’en prenne à eux personnellement, tandis que le « dénigrement continu de la critique » envers les femmes qui osaient écrire des scènes sensuelles en ont poussé beaucoup à signer leurs œuvres de noms d’hommes pour échapper aux préjugés.

Anaïs Nin rapporte, d’après le Journal de George Sand, que Zola « qui la courtisait, obtint d’elle une nuit d’amour ; et parce qu’elle fit vivre si librement sa sensualité, il laissa en partant de l’argent sur la table de nuit, donnant à entendre qu’à ses yeux, une femme passionnée était une prostituée. » Trouvant Kate Millett injuste à l’égard de Lawrence, Nin le défend et cite son passage préféré de L’amant de Lady Chatterley. Rappelant la distinction entre érotisme et pornographie, elle appelle les femmes à se chercher de nouveaux modèles pour l’écriture érotique, à se libérer de leurs tabous.

Dans une conférence donnée à San Francisco en avril 1974, à l’occasion de la « Célébration de la Femme dans les Arts », Anaïs Nin explique ce qui pousse à écrire ou à créer une œuvre d’art. Parmi les phrases que j’y ai cochées, en voici une qui me plaît particulièrement et qui illustre bien les raisons de tenir un journal comme elle l’a fait toute sa vie : « Nous écrivons pour goûter la vie deux fois, sur le moment et rétrospectivement. » Et aussi : « Si vous ne respirez pas en écrivant, si vous ne criez pas en écrivant, si vous ne chantez pas en écrivant, alors n’écrivez pas, car notre culture n’en a nul besoin. »

« Etre une femme » est le titre d’une interview parue dans Vogue en octobre 1971. On l’interroge sur sa redécouverte par les jeunes, sur Henry Miller avec qui elle a eu une liaison passionnée, sur le rôle des hommes dans son œuvre, sur « la femme nouvelle »… Ses réponses nuancées s’appuient toujours sur son expérience personnelle, ses lectures, la psychanalyse.

Dans « Notes sur le féminisme » (1972), elle rappelle qu’elle n’a cessé de dénoncer dans son Journal les « nombreuses restrictions dont la femme est victime ». « Le Journal était en lui-même une façon d’échapper au jugement, un endroit où je pouvais analyser la vérité sur la situation de la femme. » Pour l’efficacité du mouvement féministe, elle appelle à des actions lucides menées par des femmes « libérées affectivement », refuse « la colère aveugle et l’hostilité » non maîtrisées, les généralisations, toujours fausses. « Il est moins important d’attaquer les écrivains hommes que de découvrir et de lire les écrivains femmes, de s’en prendre aux films mis en scène par des hommes que de faire faire des films par des femmes. »

Une préface à Ma sœur, mon épouse : une biographie de Lou Andreas-Salomé par H. F. Peters – « un portrait sensible qui nous fait aimer son talent et son courage » –, un article sur Entre moi et la vie : biographie de Romaine Brooks par Meryle Secrest sont des textes plus intéressants, à mes yeux, que son aperçu sur les femmes et les enfants au Japon.

L’article éponyme (en anglais) termine cette première section d’Etre une femme : « Pour l’homme sensible ». De ses rencontres avec des jeunes femmes universitaires, elle dégage un « nouveau type d’homme » désiré par « un nouveau type de femme ». Non pas le « mâle » dans sa fausse virilité, mais « l’homme sincère, naturel, sans arrogance ou vanité, l’homme qui n’impose rien, attaché aux vraies valeurs et non à l’ambition, celui qui déteste la guerre et la cupidité, le mercantilisme et l’opportunisme politique. »

Anaïs Nin a rencontré de ces couples sans « guerre des sexes », qui se partagent les tâches, qui « désirent voyager tant qu’ils sont jeunes, vivre dans le présent » plutôt que de passer leur vie « à la poursuite de la fortune ». Sa description du « nouveau couple » annonce très justement la manière d’envisager la vie que nous observons de plus en plus souvent autour de nous. Nous les voyons davantage aujourd’hui, ces hommes chez qui la sensibilité n’est pas faiblesse, qui osent montrer leurs émotions et cherchent la compréhension plutôt que le pouvoir sur l’autre.

Dans la deuxième partie de l’essai (Livres, Musiques, Films), je n’ai relu que la belle conférence d’Anaïs Nin sur Ingmar Bergman. En voici un extrait pour terminer, sautez-le si vous détestez ses films. « Bergman dit que nous sommes assez intelligents pour faire notre analyse personnelle de l’expérience qu’il nous fait partager. Il nous demande de la ressentir, parce qu’il sait que seule l’émotion et non l’analyse, peut nous transformer. Il communique directement avec notre inconscient. Celui qui ne cherche que la clarté d’une analyse reste un touriste, un spectateur. Et je suppose, devant l’incompréhension dont Bergman est l’objet, que beaucoup se sentent mieux dans leur rôle de touristes et ne souhaitent pas remuer, éveiller, déranger, ces obscures parties d’eux-mêmes qu’ils ne veulent même pas reconnaître. »

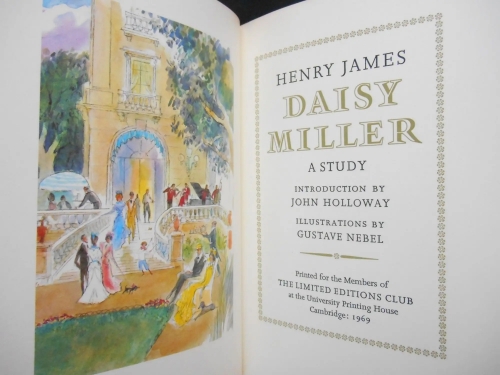

« La nouvelle que Daisy Miller était entourée d’une demi-douzaine de merveilleuses moustaches freina Winterbourne dans son envie de lui rendre visite immédiatement. Sans s’être vraiment flatté d’avoir fait une impression ineffaçable sur son cœur, il était irrité d’apprendre que la situation était si peu en accord avec l’image qui lui avait traversé l’esprit ces derniers temps : celle d’une très ravissante jeune fille, guettant à la fenêtre d’une vieille maison romaine, et se demandant avec impatience quand monsieur Winterbourne arriverait enfin. »

« La nouvelle que Daisy Miller était entourée d’une demi-douzaine de merveilleuses moustaches freina Winterbourne dans son envie de lui rendre visite immédiatement. Sans s’être vraiment flatté d’avoir fait une impression ineffaçable sur son cœur, il était irrité d’apprendre que la situation était si peu en accord avec l’image qui lui avait traversé l’esprit ces derniers temps : celle d’une très ravissante jeune fille, guettant à la fenêtre d’une vieille maison romaine, et se demandant avec impatience quand monsieur Winterbourne arriverait enfin. »