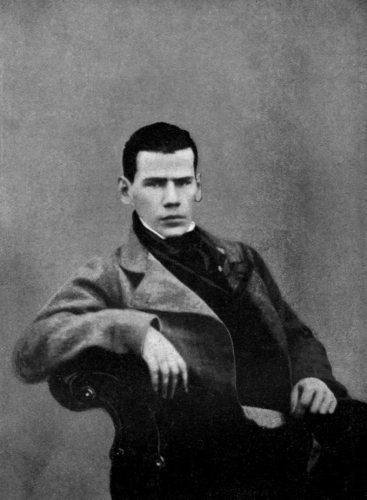

L’hiver arrivant, poursuivre son chemin dans la littérature russe, voilà une proposition qui me plaît. Enfance est le premier récit publié de Tolstoï, à vingt-quatre ans, après l’abandon de ses études de droit à Kazan « pour aller vivre de ses rentes dans le domaine de Iasnaïa Poliana où il est né, où il a passé son enfance, et dont il est maintenant le propriétaire », écrit Michel Aucouturier dans la préface d’Enfance, Adolescence, Jeunesse. Il y raconte comment Léon Tolstoï (1828-1910) s’est mis à l’écriture.

Valentin Serov, Enfants. Sasha et Yura Serov, 1899, huile sur toile,

Musée russe, Saint-Pétersbourg (en couverture du Folio classique)

Le titre initial, « Quatre époques d’une évolution », a été abandonné lorsqu’il a décidé, au lieu de raconter l’histoire d’amis d’enfance, de puiser aussi dans ses propres souvenirs. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une autobiographie (il proteste quand Le Contemporain publie Enfance sous le titre « Histoire de mon enfance », un titre qu’il avait envisagé auparavant), Tolstoï met beaucoup de lui-même dans le personnage de Nikolenka (le narrateur), le petit Nicolas qui comme lui a perdu sa mère trop tôt (Tolstoï à deux ans, N. à dix ans).

Dans de courts chapitres (chacun d’eux devant « exprimer une seule pensée ou un seul sentiment », écrit Tolstoï dans son Journal), il fait d’abord les portraits du précepteur Karl Ivanovitch, de « maman » puis de « papa », avant de raconter une journée d’été à la campagne, du réveil au coucher. Quand leur précepteur vient les réveiller dans leur chambre, son frère aîné Volodia et lui, l’enfant lui en veut et fait semblant de dormir, puis se reproche son ressentiment envers ce vieil homme si bon à leur égard.

De sa mère adorée, il cherche à restituer le merveilleux sourire – « Il me semble que le sourire à lui seul fait ce qu’on appelle la beauté d’un visage ; si le sourire ajoute de la grâce au visage, le visage est beau : s’il ne le transforme pas, il est ordinaire, s’il l’abîme, il est laid. » Son père, il le revoit près de son bureau, s’emportant dans une discussion avec l’intendant Iakov, un serf dévoué, puis préparant une enveloppe destinée au précepteur, avant d’annoncer à ses fils leur départ avec lui pour Moscou, où ils vivront chez leur grand-mère, tandis que leurs sœurs resteront à la campagne avec leur mère.

Ce jour-là, Karl Ivanovitch est « de très mauvaise humeur ». Si Volodia s’applique, son petit frère n’arrive pas à se concentrer et pleure à l’idée de leur proche séparation – il entend leur précepteur se plaindre au valet d’être congédié après douze ans de service assidu auprès des garçons auxquels il s’est attaché.

Après le portrait saisissant d’un « Fou de Dieu », le pèlerin Gricha aux pieds nus hiver comme été, voici les préparatifs de la chasse et le plaisir de monter un petit cheval, même si N. envie son frère aîné, plus élégant. A la chasse s’ajoute le plaisir de « prendre le thé sur l’herbe en forêt », une « délectation ». Et voilà N. qui tombe amoureux de Katenka, une petite paysanne. Ce soir-là, son père, ému par la peine du précepteur, change d’avis : celui-ci les accompagnera à Moscou.

Enfance raconte en fait deux épisodes marquants, le premier se terminant le lendemain, jour de la séparation, quand « tout le monde fut réuni dans le salon autour de la table ronde pour passer une dernière fois quelques minutes ensemble ». Plutôt excité par le voyage, ce n’est qu’au moment de partir que N. perçoit soudain la tristesse de sa mère et ressent un profond chagrin en se serrant contre elle.

« Heureux, heureux temps, temps à jamais écoulé de l’enfance ! Comment ne pas aimer, ne pas chérir les souvenirs qui vous en restent ? Ces souvenirs-là rafraîchissent, élèvent mon âme et sont pour moi la source des jouissances les plus pures. » (Début du chapitre « Enfance », XVe sur XXVIII) La suite sera d’abord des plus joyeuses (la fête de sa grand-mère à Moscou) puis des plus tristes (la mort de sa mère).

Tolstoï réussit dans Enfance à rendre les perceptions enfantines des êtres et des événements, alliant l’observation et l’introspection. Si Nikolenka n’est pas encore un « personnage », « c’est parce qu’il est un enfant, et que c’est le propre de l’enfance que d’échapper encore, dans une certaine mesure, aux déterminations qui figent la personnalité en caractère ou en type social » (Michel Aucouturier).

Ce premier récit d’Enfance, Adolescence, Jeunesse (le quatrième devait raconter le départ pour le Caucase), outre qu’il réveille en moi certains souvenirs (surtout la visite de Iasnaïa Poliana, le domaine de Tolstoï), me rappelle d’autres lectures : Nabokov, Sarraute, Proust, forcément, ou plus récemment Carlos Llop, Amigorena, Appelfeld… Mais l’enfance est bien plus qu’un thème littéraire, n'est-ce pas ?

« Je m’efforçais de paraître passionné, m’extasiais, poussais des exclamations, faisais des gestes dramatiques lorsque quelque chose me plaisait soi-disant beaucoup et, en même temps, je tâchais de paraître indifférent à tous les événements extraordinaires que je voyais ou qu’on me racontait ; je voulais me donner l’apparence d’un être méchant et ironique, pour qui il n’y avait rien de sacré, mais aussi celle d’un subtil observateur ; je tâchais de paraître logique dans tous mes actes, ponctuel et précis dans ma vie tout en méprisant ce qui était matériel. Je peux dire hardiment que j’étais bien mieux en réalité que l’être bizarre pour lequel j’essayais de me faire passer ; et cependant les Nekhlioudov m’aimaient tel que je faisais semblant d’être et, pour mon bonheur, ne se laissaient pas prendre, je crois, à ces faux-semblants. »

« Je m’efforçais de paraître passionné, m’extasiais, poussais des exclamations, faisais des gestes dramatiques lorsque quelque chose me plaisait soi-disant beaucoup et, en même temps, je tâchais de paraître indifférent à tous les événements extraordinaires que je voyais ou qu’on me racontait ; je voulais me donner l’apparence d’un être méchant et ironique, pour qui il n’y avait rien de sacré, mais aussi celle d’un subtil observateur ; je tâchais de paraître logique dans tous mes actes, ponctuel et précis dans ma vie tout en méprisant ce qui était matériel. Je peux dire hardiment que j’étais bien mieux en réalité que l’être bizarre pour lequel j’essayais de me faire passer ; et cependant les Nekhlioudov m’aimaient tel que je faisais semblant d’être et, pour mon bonheur, ne se laissaient pas prendre, je crois, à ces faux-semblants. »