Vincent Noce, critique d’art à Libération, se demande si l’obsession de Monet, qui « a passé sa vie à la recherche de la lumière », n’était pas aussi ou plutôt l’obsession de l’eau : le peintre a vécu près de la Seine, il a planté son chevalet devant la mer, les canaux ou les glaciers et, même ailleurs, « revenait toujours au fleuve, à la brume, à la vapeur. » La couverture bleue de Monet, l’eau et la lumière (publié en 2010, année de la rétrospective au Grand Palais) présente un détail de Marée basse devant Pourville.

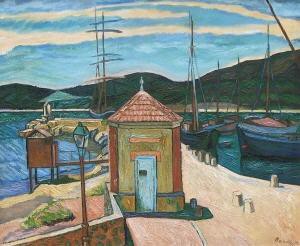

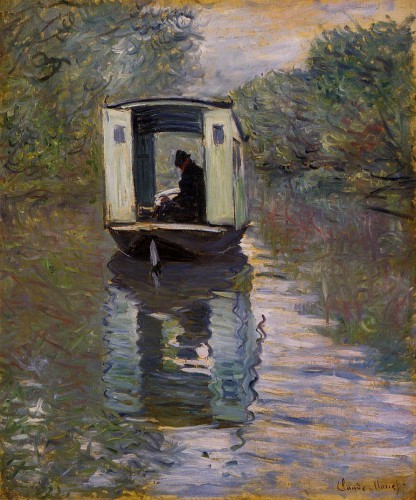

Monet, Le bateau-atelier (1876)

La correspondance du peintre vient souvent à l’appui de cette intuition. L’auteur ne cherche pas à « poser un dogme », mais propose un fil conducteur éclairant pour suivre l’évolution du plus célèbre des impressionnistes. Son premier dessin (à quinze ans) représente un bord de rivière. « Son premier tableau connu, deux ans plus tard, est un paysage traversé par un ruisseau. »

Les études du physicien David Quéré aident à montrer combien l’artiste s’éloigne de l’exactitude physique pour rendre les effets d’une surface aquatique, défi permanent pour un peintre soumis aux variations de l’air et de la lumière tout au long du jour. Monet a reconnu sa dette envers Jongkind : « C’est à lui que je dus l’éducation définitive de mon œil. » En compagnie du Hollandais et aussi de Boudin, il ne peut résister à l’appel du large dès qu’il est, « libéré des obligations militaires » et, en 1864, reste à Honfleur quand Bazille, qui a descendu la Seine en bateau avec lui, décide de rentrer à Paris.

L’essai de Vincent Noce suit la chronologie d’une vie et d’une œuvre, les amours, les déplacements, les saisons. Confrontés à la photographie, les peintres de la seconde moitié du XIXe siècle donnent à voir autre chose. « Monet, dès qu’il pouvait s’émanciper, distinguait ainsi deux parties dans ses paysages : le haut, généralement d’une grande exactitude topographique, dont attestent les photographies de l’époque ; et le bas, réservé au fleuve ou à la mer, qui souvent s’écarte d’une reproduction fidèle de la réalité. »

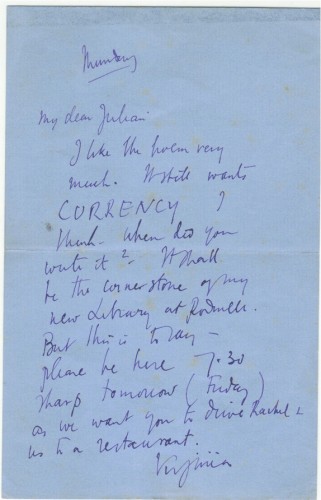

Les débuts du peintre, très longtemps « dans un dénuement matériel dramatique » (ce qui l’a même conduit, un jour de juin 1868 où il est mis à la porte d’une auberge pour n’avoir pas payé son loyer, à se jeter de désespoir dans la Seine), ont été difficiles. « Déceptions, affronts, espérances, redéceptions » : Monet exprime son découragement dans ses lettres. « Voilà deux mois que je ne peux plus travailler, j’ai pris ma profession en dégoût ; la peinture me fait horreur, comme l’eau à un chien enragé. »

Peindre à bord du navire de Caillebotte va donner envie à Monet, plus tard, de disposer de sa propre embarcation, comme Daubigny qui avant lui peignait déjà des nénuphars. La barque de Monet, qu’il emportera jusqu’à Giverny, où il pouvait manger ou piquer un petit somme, est représentée sur quelques œuvres : « Ce n’est pas le bateau-atelier, écrit Vincent Noce, c’est un autoportrait. »

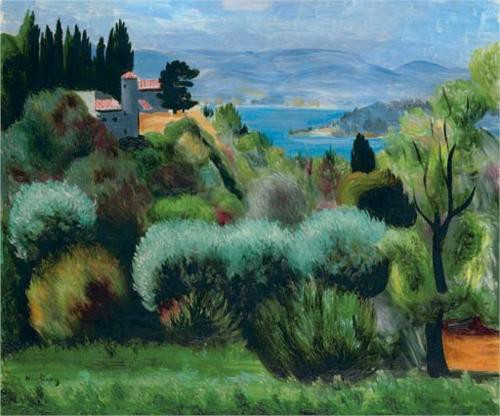

D’Impression, soleil levant aux grandes « Décorations » des Nymphéas, l’essai rapporte les préoccupations du peintre, examine son choix des motifs, des cadrages, des formats, et surtout sa manière d’interposer l’eau sous toutes ses formes « entre lui et cette industrialisation à laquelle il ne voulait dire mot » : fleuve saisi par les glaces, crues, inondations, bords de mer, brouillard… Monet peignait par tous les temps, il ne craignait pas le froid. Lors d’un voyage en Norvège, il étonna ses hôtes en supportant aussi bien qu’eux les quelque moins trente degrés de l’hiver.

On prend conscience en lisant Monet, l’œil et l’eau, de la complexité des problèmes rencontrés par le peintre devant l’eau-miroir et les reflets, et de l’originalité de sa touche rythmée grâce à laquelle il donne vie aux surfaces même les plus étales. On suit bien sûr les péripéties de l’agrandissement du bassin aux nénuphars à Giverny et les problèmes de la cataracte dont Monet a longtemps évité l’opération par peur d’y perdre la vue – son appréhension des couleurs en sera terriblement chamboulée.

Vincent Noce donne des titres évocateurs à ses séquences de quelques pages : « Vagues », « Amour », « La vapeur, enfin », « Vague à l’âme », « Eaux semblantes », « La verticale du peuplier »… Ou encore « C’est un Monet ! », des mots qui auraient été prononcés par Rodin en découvrant l’océan sur la côte bretonne, d’après Mirbeau (chargé du catalogue d’une exposition commune du sculpteur et du peintre).

Cette biographie thématique très accessible, agréable à lire, donne envie de se rendre à Paris, à Giverny, entre autres, et de replonger sans attendre dans les livres d’art et les catalogues pour y observer un clapotis, un courant, des vaguelettes dans les paysages de Monet, y compris même dans des prairies, des champs de fleurs et jusque dans les nuages.