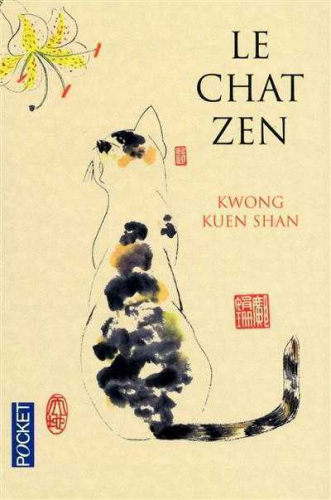

Les amoureux des chats comprendront, les autres souriront peut-être, ou passeront. Le chat zen de Kwong Kuen Shan (2011) est un de ces livres délicieux à glisser au rayon « chats » d’une bibliothèque où un coin leur est réservé. Ou à offrir sans hésiter aux félinophiles, il doit bien y en avoir parmi vos connaissances ?

Peintre et écrivaine, cette artiste chinoise établie au Pays de Galles, signe Le chat zen (The cat and the Tao, traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie), un album dédié en premier à son vieux chat Healey qui l’a guérie, dit-elle, de sa phobie des chats. Elle n’en avait jamais eu, mais le chat de ses anciens voisins l’a adoptée en revenant à quatre reprises sur son ancien territoire après leur déménagement. D’abord laissé dehors une année entière, il a fait sa conquête en se chauffant au soleil, un jour, près du bouddha de pierre de son jardin, l’air détendu et heureux. « Virage initiatique ».

Tombée sous le charme, Kwong Kuen Shan s’est mise à peindre ce chat et les autres dans un style chinois, puis « un mélange de technique méticuleuse et de technique libre ». Ensuite elle s’est mise en quête de textes de la littérature classique chinoise pour les accompagner. Le zen, issu du taoïsme et du bouddhisme, apporte « certaines réponses à la quête humaine de sérénité », elle rêvait donc de l’associer au caractère félin.

Proverbes – « N’épuise pas la gentillesse et la loyauté de l’ami. De cette façon l’amitié est préservée », poèmes et maximes de Confucius, Lao-Tseu, Zhuangzi et Sun Zi, principalement, ont donc pris place en vis-à-vis des aquarelles de Kwong Kuen Shan : chats et fleurs, chats et poissons, chats au jardin, à la fenêtre, à l’intérieur, au repos ou en action… Ce sont des compositions très sobres, où elle pose un ou plusieurs sceaux chinois comme des accents dans les vides, sceaux ronds, carrés, ovales, rectangulaires dont la signification est précisée en bas de page. La première illustration de cet album n’est pas la moins originale : on y voit une silhouette de chat assis entièrement constituée de sceaux d’un beau rouge de Chine, celui de la pâte de cinabre.

Les textes, courts, offrent à méditer. « Joseph et les poissons », un jeune chat noir au bout des pattes blanc, est couché sur le flanc près d’un bocal et relève la tête pour saluer les poissons rouges venus l’observer ; « Je ne maltraite pas les faibles ni ne crains les puissants. » (Zuo Quining) « Healey », dans différentes nuances de gris taupe, la queue soigneusement courbée sur les pattes de devant, observe sa maîtresse assis près d’un vase à couvercle, sous une inscription en caractères chinois signifiant « Egaré dans un nuage bas ». En face, Confucius :

« L’excès de courtoisie est assommant,

L’excès de prudence rend craintif,

L’excès de bravoure rend téméraire,

La franchise sans égard est offensante. »

Du même : « Trois sortes d’amitié sont dommageables : l’amitié des flatteurs, des hypocrites et des discutailleurs. » Les chats aiment les plantes, se frottent à leurs pots, à leurs feuillages, dérangent les bouquets, voire renversent les vases – j’en connais. La plupart des aquarelles de Kwong Kuen Shan évoquent cette prédilection pour l’univers végétal : fleurs de magnolia, chrysanthèmes, dahlias, branches d’érables, feuilles et fruits de la vigne…

Le chat, ami du papier, qui distingue à coup sûr leur douceur ou leur qualité de craquant s’installe volontiers sur un bureau : « Une personne large d’esprit trouve ses aises dans un endroit exigu. » (Proverbe chinois) Dans le même esprit, l’aquarelliste a publié ensuite Le chat philosophe. Pour amateurs de mots et d’images, de chats et de sagesse, en toute légèreté.