Avez-vous déjà tenu un journal sonore ? Collectionnez-vous les enregistrements de grands textes par de grandes voix ? Si la réponse est oui, vous serez en terrain connu. Si la réponse est non, vous serez d’autant plus fasciné, comme moi, par Voix off de Denis Podalydès (prix Femina du meilleur essai 2008). En passant de la collection Traits et portraits du Mercure de France en Folio (sur papier fort), l’ouvrage a belle allure et conserve les photos personnellles en noir et blanc, des portraits, mais pas le disque qui y était joint. J’y consacrerai deux billets.

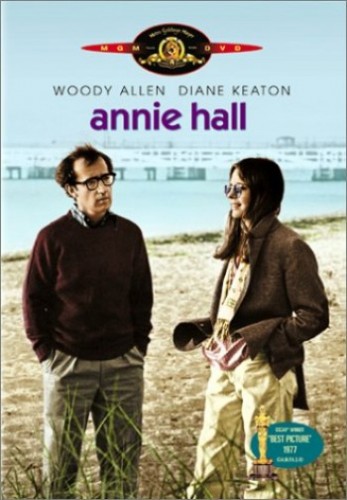

Denis Podalydès et Jean-Pierre Darroussin dans Rien de personnel (Mathias Gokalp) © Rezo Films

CineMovies.fr

Denis Podalydès, « comédien, acteur, metteur en scène et scénariste » né en 1963, sociétaire de la Comédie-Française depuis l’an 2000, vous l’avez peut-être vu dans Sartre, L'âge des passions (téléfilm de Claude Goretta en deux parties, avec Anne Alvaro dans le rôle de Beauvoir). Quand on l’a entendu une fois, on sait qu’on aimera l’entendre encore – je parle pour moi. Il parle pour tous. « Est-il, pour moi, lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible, qu’un studio d’enregistrement ? Enfermé de toutes parts, encapitonné, assis devant le seul micro, à voix haute – sans effort de projection, dans le médium –, deux ou trois heures durant, je lis les pages d’un livre. Le monde est alors celui de ce livre.

Le monde est le livre. Les vivants que je côtoie, les morts que je pleure, le temps qui passe, l’époque dont je suis le contemporain, l’histoire qui se déroule, l’air que je respire, sont ceux du livre. »

Cet incipit reviendra au début de chaque partie, leitmotiv. Un comédien parle de ce qu’il vit avec sa voix, avec la voix des autres. En découvrant les livres à cassettes de France Culture – « Je ne les écoutais jamais mieux qu’en voiture » –, il s’imprègne de voix exceptionnelles. « Elles forment tous les paysages : étendues désertiques, contrées verdoyantes, reliefs. La voix de Michel Bouquet est un massif élevé, dentelé. La voix de Vitez un bois de bouleaux traversé de chevaux au galop, celle de Dussollier une campagne à la tombée du soir, bruissante, paisible, secrète. Je les ai tous imités, je reconnais leur timbre à la première inflexion,

je les parle inlassablement. »

Podalydès lit Proust à voix haute, Albertine disparue, il écrit comment il le dit, ce qui traverse sa voix de lecteur. Et cela ramène la voix de son professeur de lettres en seconde, en pleine explication du Cimetière marin, qu’il cesse d’écouter pour lire le texte que pointe un ami dans le Lagarde et Michard, un passage d’Albertine disparue et en particulier cette phrase : « Que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurés de l’été ». Il la lit d’un seul tenant, la répète, y revient. Podalydès ne connaît pas grand-chose alors de La Recherche, c’est « une révélation » – « Je crois devenir fou d’intelligence sensible, le cœur traversé de mille intuitions nouvelles. »

Voix d’amis, de professeurs, d’hommes politiques, plus ou moins décrites, racontées. « Voix des livres », la crainte de manquer de livres où qu’il soit : « J’ai l’impression de rêver si fort, découvrant un grand livre, que cela s’entend, s’agite dans l’air, excède les pages, les tempes, le crâne, et se matérialise devant moi. » Dans la famille de Denis Podalydès, à Versailles, il n’en manque pas dans la bibliothèque de

sa mère, professeur d’anglais, dans celle de sa grand-mère libraire. Il y développe son « goût maniaque, passéiste, précautionneux, de la lecture et du style » et son « culte de Proust, de Chateaubriand et de Claudel. »

Voix off fait la part belle au théâtre. En écoutant Jean Vilar dans Cinna,

« conversion brutale à la langue dite au théâtre, à la diction de théâtre ».

Il l’aime, cette langue, jusque dans les postillons d'un comédien qu'il ne nomme pas, dans Le soulier de satin : « le jet mousseux ainsi dessiné dans l’espace – surtout lorsqu’il se découpe dans la lumière d’un projecteur – donne aux mots de

théâtre une forme visible, la preuve de leur particulière substance, attestant du même coup l’engagement total, organique, dionysiaque, de l’artiste. » Jean-Louis Barrault : Podalydès voit au Théâtre d’Orsay « tout ce qui se joue entre 1978 et 1981 ». Antoine Vitez : « N’énonce-t-il pas fièrement que le théâtre, à portée de tous, de tous ceux qui partagent cette foi, n’a pas besoin des rouges et des ors, se passe de costume, d’argent, de presse, qu’il n’a besoin que de l’attention des autres – le cercle de l’attention – pour commencer ? » Bob Wilson. Ludmila Mikaël, entre autres. Beaucoup d’autres.

Jacques Weber lui raconte, pendant le tournage d’Intrusions (2007), « la dépression qui, au milieu des représentations triomphales de Cyrano de Bergerac, retourne sa voix comme un gant, la lui rentre dans la gorge, substitue aux mots et aux tirades une déchirure, un bruit de tuyau crevé, un horrible glou-glou, un trou béant dans la voix de l’Excellence. » Jusqu’au soir où « La voix qui vibre ne vibre plus : arrêt total de la pièce. Plus rien. » Parti en larmes dans les coulisses, le comédien reprend tout de même la représentation et la finit. « Voix de Jacques Weber, comme des morceaux de pierre roulant et gisant au milieu d’un paysage de Bretagne, vaste, accidenté, coutumier des vents et des tempêtes. »