L’Europe verticale : Paolo Rumiz, écrivain voyageur pour qui Trieste est davantage base que ville, la parcourt de l’Arctique à la Méditerranée dans Aux frontières de l’Europe (La frontiera orientale dell’Europa, traduit de l’italien par Béatrice Vierne). Un « véritable slalom géant aux confins orientaux de l’Union européenne » ou comme il l’écrit aussi dans « Après le voyage », synthèse qu’il commence à rédiger dans le train pour Odessa, trente-trois jours après son départ, « un parcours en zigzag sur la fermeture éclair de l’Europe », déjà six mille kilomètres au compteur (il lui en reste mille).

Quand Rumiz fête ses soixante ans, le 20 décembre 2007, la frontière Schengen tombe : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Malte entrent dans la Communauté européenne. Avec des amis, il a fait la bringue dans une auberge au milieu des bois, tout près d’un poste frontière piétonnier. Ensemble, avec des Slovènes arrivés de leur côté à minuit, ils réduisent en pièces le poteau « historique » en blanc, rouge et bleu, et un ami juif lui lance : « Et maintenant, vieux barbichu, elle va te manquer, cette foutue frontière ».

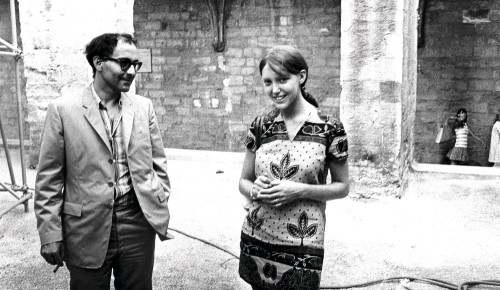

Prophétique pour ce Triestin « posé entre des langues et des cultures, entre la mer et la montagne » et qui rêve de « terres sauvages ». Point de départ : Kirkenes en Norvège où il est arrivé en autocar, « au fond d’un fjord qui a l’air d’un lac ». Six kilos de bagage pour voyager léger et se déplacer facilement. Kirkenes est limitrophe avec la Russie, la Finlande et la banquise arctique. Monika Bulaj, sa compagne de 42 ans, photographe et écrivain, qu’il va accueillir à l’aéroport, est née à Varsovie, parle russe et « possède un talent inné : se faire accepter » partout et par tous.

Source : http://blogs.tv5.org/.a/6a00d83452081969e20147e3a445a9970b-320wi

Le bateau où ils embarquent pêche des crabes géants, monstres introduits par des scientifiques russes dans les eaux de la péninsule de Kamchatka et qui s’y sont multipliés en dévorant tout sur leur passage, jusqu’aux algues des fonds marins. Ces crabes peuvent peser jusqu’à vingt kilos et font les délices des restaurants norvégiens. Le commandant avec qui Paolo sympathise lui offre un gros poisson pour lui souhaiter bon voyage : « dans le Grand Nord, un poisson est un fameux cadeau, c’est le symbole antique de la chrétienté, qui dans le monde russe ne doit jamais être refusé. » Il passera à l’est avec une morue argentée suspendue à son sac à dos.

Une carte manuscrite de Paolo Rumiz, au début de son récit, permet de suivre son itinéraire le long ou de part et d’autre de la frontière orientale de l’Europe, et d’y repérer les étapes essentielles, les lieux, les régions aux noms anciens, les fleuves et les paysages. En minibus, avec d’autres, ils passent les différents contrôles : « Ici, Poutine n’a pas d’Etats tampons entre lui et la forteresse européenne, ce qui fait que la frontière est encore celle de 1945, embouteillée de militaires ».

De longues heures de route avant d’atteindre Mourmansk : dans un carnet, Rumiz note ce qu’il voit par la fenêtre, décrit les voyageurs, ses impressions. Dans « la ville la plus septentrionale du monde », il arrive assez fatigué – « à mon âge, voyager sac au dos par les transports publics, c’est de la folie. Mais tant pis. C’est lors des attentes que l’on rencontre le monde. » A la gare où ils achètent leur billet vers le Sud, prise de conscience soudaine des distances : Saint-Pétersbourg est à 27h32’, Vologda à 36h51’, Astrakhan 65h39’…

« Nous sommes en juin et il fait aussi froid qu’au mois de mars. » Il tremble sous ses vêtements légers. Borée, Barents, Kola, Mer Blanche, Carélie, Baltique, Terres du milieu, La cité des « K », Vistule, Niemen, Carpates, Dniestr, Mer Noire, les titres des treize chapitres balisent ce périple hors du commun, loin des itinéraires de voyages organisés. Des terres boréales où vivent les « vrais hommes » éleveurs de rennes à la douce Podolie (en Ukraine, au-delà des Carpates) où coule le Dniestr, fleuve qu’il juge encore plus grandiose que la Loire ou le Rhin, l’Europe descendue quasi à la verticale est surtout une succession de rencontres exceptionnelles.

« A l’est, c’était mieux. Davantage de fraternité, de communication, de curiosité. » Paolo Rumiz et Monika n’oublieront pas Alexandre, l’orphelin sorti de prison ; Mariusz, l’écrivain polonais du lac Onega, l’homme-loup ; Alia, veuve et magicienne des blinis, qui vit du troc ; Adamov, Estonien russophone, leur chauffeur improvisé ou Rita et Volodia, deux vieux Russes qui les accueillent en Lettonie – entre autres. « Le peu qui reste de l’âme européenne habite ici, près des oubliés. Les Russes, les Slaves, les Juifs qui ne sont plus là ; peut-être les Tziganes. »

« En Russie, tant pis pour qui salue quelqu’un, s’il n’a pas quelques heures à lui consacrer, parce que ce quelqu’un répondra certainement à son salut et l’invitera à fraterniser. » Ni cours d’histoire ni cours de géographie, Aux frontières de l’Europe est une succession d’expériences et surtout de rencontres. Raconter, écouter, apprendre, comprendre. « Chemin faisant. »