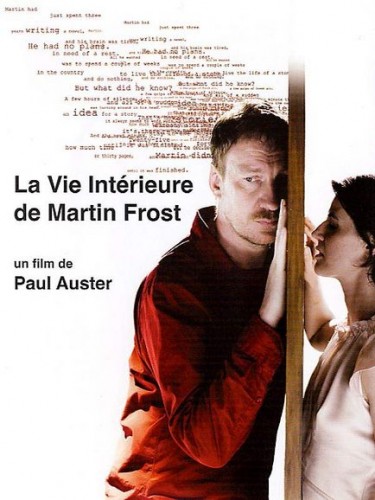

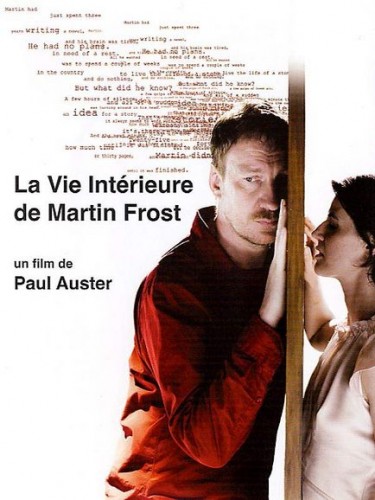

Paul Auster, il y a peu l’invité unique de François Busnel dans La Grande Librairie, se tourne de plus en plus souvent vers le cinéma et la réalisation. Smoke avait suscité beaucoup d’intérêt, Lulu on the Bridge n’a pas connu le même succès. En 2008, il signe La Vie intérieure de Martin Frost, dont le scénario vient de paraître dans la collection Babel, précédé de Making of, un entretien avec Céline Curiol.

L’intrigue est déjà dévoilée dans son roman Le Livre des illusions (2002), quand le narrateur découvre un film inédit d’Hector Mann, un virtuose du cinéma muet : un écrivain qui a décidé de se mettre au vert quelque temps, dans la maison d’un couple d’amis, pour « vivre la vie d’une pierre », y trouve une machine à écrire et l’inspiration. Un matin, il y a une femme près de lui à son réveil. Claire Martin, la nièce de ses amis, a comme lui reçu la clé de cette maison pour y étudier à l’aise. Elle ne le dérangera pas, elle a beaucoup à lire. Ils s’accommodent l’un de l’autre, et même davantage.

Cette histoire apparemment réaliste – la caméra s’attarde sur le décor et les objets de la maison, sur les gestes quotidiens de Martin Frost – prend une autre dimension quand Claire tombe malade. L’écrivain comprend peu à peu qu’elle n’est autre que sa muse. Il est donc condamné à la perdre en venant à bout de son récit. Mais le scénario de La Vie intérieure de Martin Frost ne s’arrête pas au dénouement proposé dans Le livre des illusions.

Pourquoi être revenu sur cette histoire quelques années après ? Auster avoue avoir ressenti une certaine lassitude après Brooklyn Follies (2005), et puis le personnage de Martin Frost lui restait en tête. Sollicité par une productrice allemande pour un court-métrage « ayant pour sujet l’homme et la femme », il a décidé de revenir sur ce sujet quasi fantastique, la relation entre un écrivain et sa muse mystérieuse, malicieusement baptisée Claire. « Je suis l’homme qui a écrit l’histoire de l’homme qui a écrit l’histoire de l’homme qui a écrit l’histoire. Pourquoi prétendre autre chose ? » déclare Auster.

L’imaginaire en action, voilà pour le sujet. Ce scénario se lit comme une pièce de théâtre, avec ses didascalies. « Int. jour. Une maison a la campagne » ou « Ext. jour. Les abords de la maison ». Corridor, bureau, chambre à coucher, cuisine. Idem pour les objets, dont « une machine à écrire Olympia d’une cinquantaine d’années ». Voix off du narrateur. Humour aussi.

« CLAIRE (suite) – J’ai beaucoup de choses à lire.

MARTIN (les yeux fixés au sol) – Lire est mauvais pour la santé.

CLAIRE – Seulement les livres riches en cholestérol. Je ne lis que des trucs allégés, végétariens.

MARTIN – Quelle est votre spécialité ? L’histoire du navet bouilli ?

CLAIRE – La philosophie.

MARTIN (marmonnant) – La philosophie. (Un temps.) Consistant. Mais pas très goûteux. »

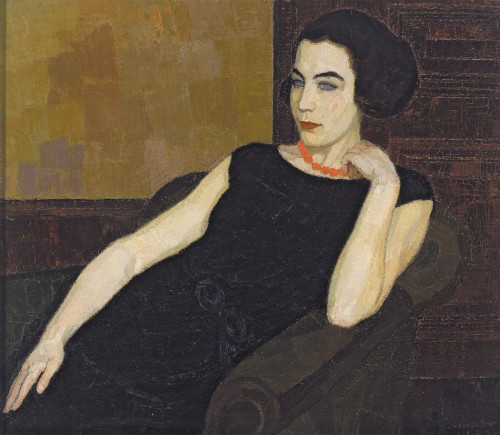

Martin est le premier écrivain de Claire, envoyée jusque alors à des peintres ou des musiciens. Le peintre parisien qu’elle a quitté – « J’étais son modèle, pas sa maîtresse » – n’a pas supporté son départ et s’est pendu. Elle part toujours lorsque l’œuvre est achevée. Mais pour Martin Frost, elle est la première femme qui compte plus pour lui que lui-même. Il ne veut pas se séparer d’elle. Il lui faut déjouer le destin, quitte à sacrifier l’œuvre en cours.

Lorsqu’il ouvre la porte à Fortunato, le plombier, celui-ci s’intéresse davantage à la bibliothèque qu’à la chaudière. Lui-même écrit des récits, est plein d’idées et de ressources. Il initie Martin au jeu de « tournevis-fléchettes », puis revient le voir, accompagné d’Anna. Sa nièce ? sa muse ? Fortunato est un animateur-né, comme Pozzo menant Lucky à la baguette pour divertir Vladimir et Estragon chez Beckett. Lucky reçoit l’ordre de danser, de penser, Anna est priée de chanter. « Elle a une voix ravissante. » C’est la fille de l’écrivain, la chanteuse Sophie Auster, qui joue ce rôle dans le film. Quant à Claire, il faut attendre la fin, bien sûr, pour savoir si, oui ou non, Martin réussira à la garder auprès de lui.