Delvaux, « L’homme qui aimait les trains », décuple la magie de Train World depuis un mois. Si vous avez déjà visité ce superbe univers du train inauguré en 2015 à la gare de Schaerbeek, retournez-y avant le 15 mars 2020 : l’exposition des peintures de Paul Delvaux (1897-1994) dans ce cadre est une expérience magnifique. Si vous ne connaissez pas encore Train World, c’est une occasion en or pour y aller.

Sur la place princesse Elisabeth, devant la gare de Schaerbeek

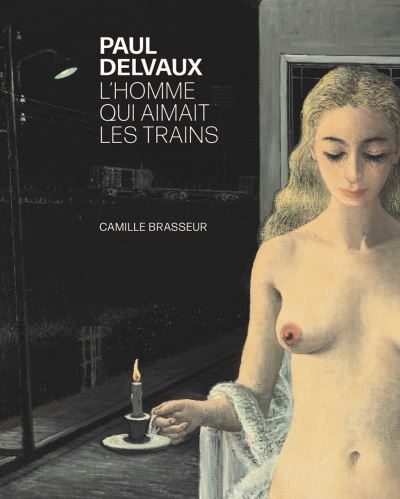

Intitulée d’après le bel essai de Camille Brasseur sur la passion du peintre pour les trains et les gares, durant toute sa vie, l’exposition remporte un succès mérité. Sur la place devant la gare, on a installé un fourgon à marchandises décoré d’une jeune fille en rouge, deux motifs empruntés à son œuvre. Je signale le billet combiné de la SNCB : on sort du train à la gare de Schaerbeek, la porte à côté donne accès à Train World où la visite commence dans l’ancienne salle des guichets (petit plan disponible à l’entrée).

Aux éditions Snoeck (détail de Chrysis en couverture)

Jeune, Delvaux hantait la gare du Luxembourg à Bruxelles ; par son père, il reçut un accès libre aux espaces réservés aux cheminots – il peindra quasi toujours les gares de l’intérieur, plutôt que leurs façades. L’exposition se décline en deux temps : on prend d’abord l’ascenseur pour découvrir à l’étage une trentaine de dessins, d’études préparatoires, d’encres de Chine aquarellées. Sur une vue de l’ancienne Gare du Midi, je découvre sa fière allure d’antan avec une sculpture monumentale au-dessus de l’horloge. La palette de Paul Delvaux et des objets témoignent de ses passions : ses petits trains, une maquette de son atelier dans le grenier de ses parents, le képi et le sifflet offerts en 1984 « lors de sa nomination de chef de gare d’honneur de la gare de Louvain-la-Neuve » (son rêve d’enfant).

Bannières dans la salle des pas perdus, en face des guichets

Puis on redescend pour sortir vers les quais et entrer dans les grands halls de Train World, où une vingtaine d’œuvres majeures sont exposées tout au long du parcours. Dans le Hall 1, des vues de la gare du Luxembourg en 1922, pas loin d’où il habitait, montrent la circulation sur les voies, les cheminots au travail, les panaches des locomotives à vapeur et les maisons de part et d’autre. Ce sont des peintures d’atmosphère, encore impressionnistes, dans les tons bruns et gris, parfois rouille, que Delvaux utilise au début, avec des touches de blanc pour la lumière, les vapeurs, la neige. Il peint aussi des paysages mosans.

© Paul Delvaux, Les cheminots de la gare du Luxembourg, 1 - 1922,

Bruxelles, Collection privée en dépôt au musée d'Ixelles

Les trois lampes, une huile de 1964 (C.P., collection privée), illustre la prédilection du peintre pour « l’heure bleue », ce moment où la couleur du ciel fonce avant la nuit. Une jeune femme aux seins nus tend les bras vers deux enfants qui regardent le passage des trains. Tous les éléments du décor sont rendus avec précision : bâtiment éclairé de l’intérieur, quais, voies, locomotive et wagons, pylônes et fils électriques, signalisation…

© Paul Delvaux, Les trois lampes, 1 - 1964, Collection privée

L’année suivante, il peint Les ombres (C.P.), une composition étonnante à l’entrée du Hall 2 : décor ferroviaire sur la gauche ; arbres aux branches dénudées au centre, projetant leurs ombres sur du sable ; jeune femme rêveuse en robe blanche décolletée sur la droite, assise sur une banquette sur un ponton en bois où une porte ouverte conduit le regard vers… la mer – étrange !

© Paul Delvaux, Petite place de gare, 1 - 1963, Saint-Idesbald, Fondation Paul Delvaux

Trois peintures délicieuses sont accrochées à l’autre bout de ce hall : Faubourg (C.P.), Petite place de gare et La Gare forestière, en face de laquelle on peut s’asseoir sur un banc pour l’admirer à l’aise. Des scènes faussement silencieuses, pour Delvaux des décors sonores. Dans les années soixante, il maîtrise l’art de créer un « climat », comme il dit, une atmosphère mystérieuse, contemplative, malgré le réalisme avec lequel il peint. Comment fait-il ?

© Paul Delvaux, La gare forestière, 11 - 1960, Saint-Idesbald, Fondation Paul Delvaux

Ses personnages vus de dos nous incitent à regarder, à nous engager avec eux, ils nous font entrer dans le tableau. Le jeu fantaisiste des lumières et des ombres, la composition très architecturée, tout nous donne l’impression d’être sur le seuil d’un autre monde, d’un ailleurs où l’on n’accède qu’en entrant dans la gare, qu’en montant dans le train, en laissant derrière nous le monde quotidien. Embarquement pour le rêve.

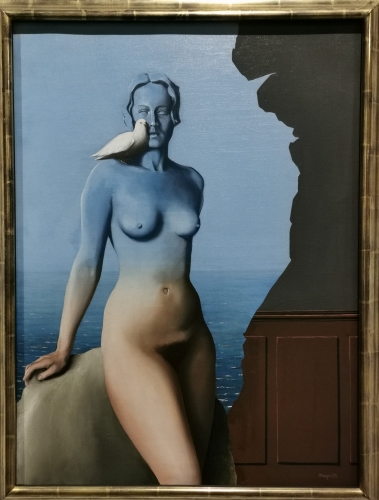

© Paul Delvaux, L'Age de fer, 2 - 1951, Ostende, MuZee

L’Age de fer (1951) est très représentatif du réalisme magique de Delvaux, avec cette femme nue au grand chapeau dont la main conduit le regard vers le wagon en bout de voie. Dans sa jeunesse, le peintre fréquentait la foire du Midi et y avait visité le Musée Spitzner : la vision à l’entrée d’une Vénus endormie, une figure de cire qu’un mécanisme caché faisait doucement respirer, serait à l’origine de ces nombreuses femmes nues qui habitent ses peintures.

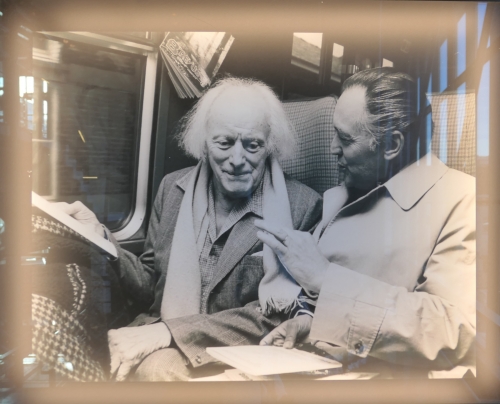

Photo de Paul Delvaux dans le train

Ne manquez pas ce merveilleux voyage à Train World : voir ces Delvaux dans une telle atmosphère est une expérience forte et inoubliable. « Soudainement, ce musée est habité », dit François Schuiten, qui a œuvré à Train World avec deux architectes-scénographes belges, Véronique Carlier et Pascale Jeandrain (ExpoDuo). Vous y verrez aussi des photos d’un peintre qui se sentait si heureux quand il dessinait ou peignait qu’il rêvait de créer un tableau dans lequel il pourrait vivre.