Les premières Compositions de Staël jouent avec les figures géométriques. « Cercles, demi-cercles, cônes et triangles sont enserrés, cernés d’un trait puissant et épais qui rappelle le filet de plomb des maîtres verriers du Moyen Age. » Le peintre André Laskoy l’aide à en sortir : « Un coup de pinceau posé sur une toile cherche à trouver une forme et lutte contre les autres formes posées sur la même toile. L’aboutissement de cette lutte est la naissance du tableau. » Braque lui apprend à aimer la matière : « Ce n’est pas assez de faire voir ce qu’on peint. Il faut encore le faire toucher. » Misère royale et passion de peindre. Staël déteste l’économie, presse le tube de couleur. « Il crève de faim, et les siens avec lui, mais couvre la toile des pâtes les plus somptueuses. »

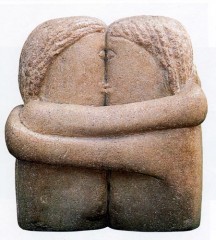

Jeannine, qui a voulu un nouvel enfant malgré sa mauvaise santé, n’y survit pas. Quelques mois plus tard, il se remarie avec Françoise Chapouton, de dix ans plus jeune que lui. Ils s’installent au fond d’une impasse près du parc Montsouris. « De plus en plus, Staël additionne, accumule, superpose les couches. » – « Sa peinture est une peau. Une peau couturée, entaillée, tailladée. On ne compte plus ses blessures, ses cicatrices et estafilades. Elles constituent secrètement sa beauté. » De la danse (1947), Jour de fête (1948), Rue Gauguet (1949). Staël va jusqu’au bout de soi, est enfin reconnu, surtout aux Etats-Unis. On le catalogue « abstrait », lui abhorre les étiquettes. René Char lui offre de travailler à un recueil avec lui, poésie et peinture à égalité. Succès d'estime, mais pas le triomphe espéré.

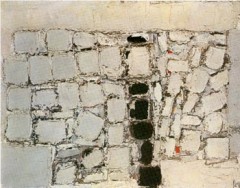

Pierre Granville lui montre un beau petit cadre vénitien chantourné dont il aimerait faire cadeau à sa femme, demande à Staël de lui faire un bouquet de violettes. Ce sera son premier bouquet de fleurs. Il se tourne vers des motifs plus humbles, quotidiens, des pommes, des bouteilles en verre coloré, peint Les Toits (1951), « aboutissement de dix années de fureur de peindre », « votre chef-d’œuvre, Staël », lui dit Bernard Dorival, qui craint de ne pas avoir les fonds pour l’acquérir en faveur du Musée national d’art moderne. Nicolas de Staël le lui offre – « A vous de lui trouver sa juste place. »

Vient alors la série du Parc des Princes et des Footballeurs, après avoir assisté au match France-Suède, premier match international en nocturne à Paris. « Entre ciel et terre, sur l’herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance », écrit le peintre à René Char. Les partisans de l’abstraction « se raidissent », Staël est vilipendé par les puristes. Il se lance dans de « petits paysages des environs de Paris », puis de Provence, « oscille en permanence entre déprime et exaltation, épuisement et sursaut de vitalité ».

Chez Suzanne Tézenas, dont les soirées parisiennes sont très courues et qui le soutient, Staël s’engoue pour la musique. A New-York, son exposition est plébiscitée, sa cote monte. Marcelle Braque le met en garde : « Vous avez résisté à la pauvreté, soyez assez fort pour résister à la richesse. » Les Staël – Françoise, Anne, Laurence et Jérôme – passent l’été en Provence à Lagnes dans une magnanerie accueillante, « Lou Roucas », une pause au « Paradis » dont lui a souvent parlé René Char. En 1953,

il réalise son rêve d’acheter une demeure, ce sera « Le Castelet » de Ménerbes. L’année suivante, Françoise accouche de leur troisième enfant, Gustave.

Mais Nicolas est hanté par Jeanne, une amie que Char lui a fait rencontrer, qui lui inspire Nu debout et Grand Nu orange. Il peint « comme jamais », 266 tableaux en 1954. La critique se divise, lui se sent mal, incompris, trop riche, trop exigeant,

voulant à la fois Françoise et Jeanne auprès de lui, abruti de travail – « Je vis un enfer ! » Il retrouve sa passion de peindre devant Les Ménines de Vélasquez au Prado, rentre en France pour se séparer des siens et s’installe à Antibes où il se retrouve seul, entre ses certitudes et ses doutes. En mars 1955, il y peint son dernier tableau, Le Concert, laisse trois lettres avant de se jeter dans le vide, du haut d'un immeuble.

Laurent Greisalmer, avec Le Prince foudroyé – La vie de Nicolas de Staël, réussit à nous faire ressentir les glissements d’une vie, un demi-siècle d’histoire de l’art, les difficultés d’un artiste en butte à la pauvreté et au doute continuels, les rencontres clés, les amitiés, les amours, les foucades, tout ce qui fait le riche et terrible chemin de la création. On referme ce livre pour regarder mieux peut-être, autrement, en prenant le temps, les œuvres d’un peintre qui n’a jamais voulu tricher avec le feu intérieur.