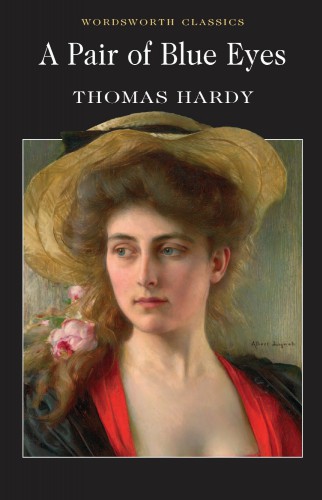

L’amour des mots et les mots de l’amour dans les lettres de deux, et même trois poètes, voilà le thème de Est-ce que tu m’aimes encore ?, la correspondance entre Marina Tsvétaïeva et Rainer Maria Rilke (traduit de l’allemand par Bernard Pautrat). Le traducteur, dans sa préface intitulée « L’amour à distance », rappelle le contexte de 1925, la « large tache rouge » de l’URSS qui s’étend sur la carte de l’Europe, l’émigration russe, « souvent dans la misère » et les circonstances qui ont fait naître cette correspondance.

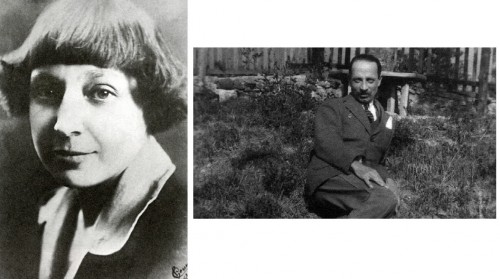

Marina Tsvétaïeva en 1925 / Rainer Maria Rilke en 1924

Leonid Pasternak – peintre russe, installé à Berlin avec une partie de sa famille – avait écrit à Rilke à l’occasion de ses cinquante ans, alors en clinique à Val-Mont, en Suisse. Ils s’étaient connus à Moscou, vingt-cinq ans plus tôt. Rilke, dans sa réponse, fait l’éloge des poèmes de son fils Boris et le père s’empresse d’en faire part à celui-ci. « 35 ans, marié, un enfant », Boris Pasternak s’est pris d’amitié puis d’amour fou pour Marina Tsvétaïeva, émigrée à Paris avec sa famille (son mari Sergueï Efron dont elle a eu deux filles (la seconde, Irina, morte en URSS) et un fils). Il lui écrit lettre sur lettre. Tous deux admirent « le grand Rilke », leur « Maître ».

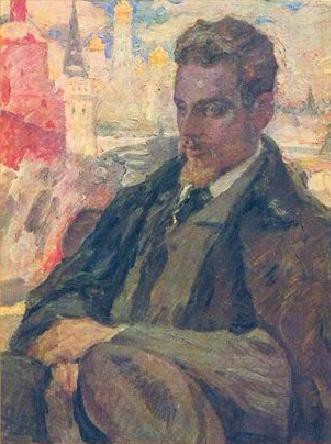

Portrait posthume de Rilke par Leonid Pasternak, 1928

Boris, après avoir pris connaissance de la lettre du poète à son père, écrit à Rilke pour le remercier : « Je vous dois les grandes lignes de mon caractère, la manière de mon existence spirituelle. Ce sont vos créations. » Il lui parle de poésie et aussi de Marina, « poétesse-née », priant Rilke de lui envoyer un exemplaire dédicacé des Elégies de Duino, son dernier recueil paru.

De Rainer Maria Rilke à Marina Tsvétaïeva (1926)

En mai 1926, Rilke envoie à Tsvétaïeva une lettre chaleureuse, avec ses Elégies et Sonnets à Orphée. Il promet d’autres exemplaires à l’intention de Boris Pasternak et interroge : « Pourquoi ne m’a-t-il pas été donné de vous rencontrer, Marina Ivanovna Tsvétaïeva ? D’après la lettre de Boris Pasternak il me faut croire qu’une telle rencontre nous aurait jetés tous les deux dans la plus profonde et intime joie. »

La « très inflammable » Marina (dixit Bernard Pautrat) répond : « Rainer Maria Rilke ! Puis-je m’adresser à vous ainsi ? » Ce sera une très longue lettre, une succession de fragments sur ce qu’il est, lui, pour elle ; sur la poésie ; sur son propre parcours ; sur Boris Pasternak – « Le premier poète de Russie, c’est lui » – vouvoyant et tutoyant Rilke tour à tour.

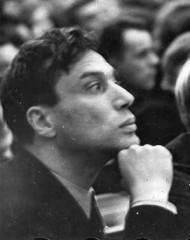

Boris Pasternak en 1934 (au premier Congrès des écrivains soviétiques)

Ainsi démarre une correspondance passionnée, de part et d’autre. « Nous nous touchons. Par où ? Par des coups d’aile… » (Marina) Boris Pasternak et elle avaient projeté d’aller rendre visite à Rilke ensemble un jour. A présent le poète russe souffre de l’intimité grandissante qu’il devine entre Rilke et Marina, il se sent mis en retrait.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Imaginaire/Correspondance-a-trois

Entre ces trois grandes sensibilités, c’est « une histoire comme on les aime, triste et belle. Une histoire d’amours. » (Préface) Elle se termine avec la mort de Rilke, le 29 décembre 1926. Le 31 décembre, Marina l’annonce par lettre à Pasternak en citant les mots qu’elle a adressés à leur maître en poésie sur une carte postale le 7 novembre : « Cher Rainer, C’est ici que je vis. – Est-ce que tu m’aimes encore ? »