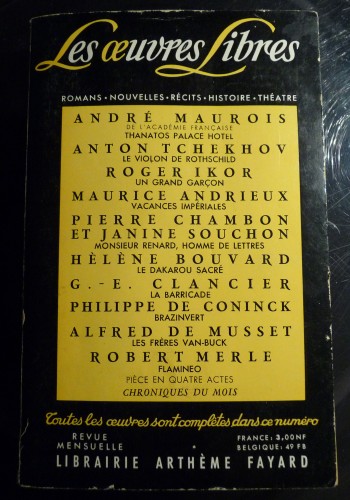

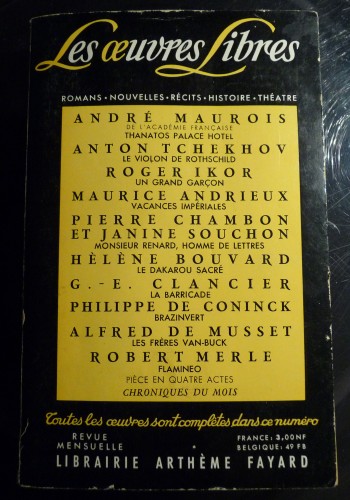

A quelques mois d’un déménagement, les tris dans les placards ramènent toutes sortes de vieilleries, de choses oubliées, de livres sortis un jour de la bibliothèque et mis « au purgatoire ». Ainsi, un exemplaire de la revue mensuelle Les œuvres libres de la Librairie Arthème Fayard (1961). Sur sa couverture jaune et noire, dix auteurs, dix titres – « Toutes les œuvres sont complètes dans ce numéro ». A l’intérieur, entre une réclame pour RazVite (« rasé de plus près, sans blaireau, dans l’instant ») et celle du « Yaourt de la famille… Yaourt Yalacta », des nouvelles, des récits, des dialogues de théâtre.

André Maurois ouvre le volume avec un récit intitulé Thanatos Palace Hotel. A Manhattan, Jean Monnier suit avec inquiétude la chute de ses titres boursiers. « Toute la petite fortune jadis gagnée dans l’Arizona » a fondu, et sa Fanny le quitte. « Après tout, il avait à peine trente ans. Mais il savait que Fanny serait impitoyable. Elle le fut. » Il lui reste de quoi vivre quelques mois. C’est alors que lui arrive une lettre bizarre à l’en-tête du « Thanatos Palace Hotel, New Mexico ». Le directeur de cet hôtel propose ses services à ceux qui souhaitent quitter cette vie pour des raisons sérieuses et répugnent au suicide. Pour un montant forfaitaire sont offerts un séjour tous frais compris, à durée indéterminée, des tennis, un golf, une piscine olympique, « dans une région naturelle de grande beauté. »

Monnier décide de s’y rendre. L’établissement s’avère irréprochable, la clientèle distinguée. Le nouveau venu fait bientôt connaissance avec la très jolie Mrs Kirby-Shaw, qui lui raconte son histoire : séparée d’un homme riche épousé sans amour, abandonnée par le jeune écrivain pour qui elle l’avait quitté, impuissante à reconquérir son mari. Deux jours à peine en sa compagnie suffisent à rendre à Jean Monnier le goût de vivre. Mais s’échappe-t-on du Thanatos Palace Hotel ?

Une nouvelle signée Anton Tchekhov lui succède, Le violon de Rothschild (cher Tchekhov qui ne fut d’abord qu’un nom sur une longue liste de lectures en rhétorique). Encore une histoire autour de la mort. « C’était une toute petite ville, plus morne qu’un village, peuplée presque exclusivement de vieillards, qui mouraient si rarement que c’en était agaçant. » Tchekhov y fait le portrait de Yakov Ivanov, fabricant de cercueils surnommé « Le Bronze » par tout le monde, « Dieu sait pourquoi ». En plus de son métier, il joue du violon à l’occasion, lors de noces, par exemple, lorsqu’il est engagé par un orchestre juif – « Yakov jouait très bien du violon et connaissait beaucoup de chansons russes ».

Sans raison précise, Yakov a pris en grippe Rothschild, le flûtiste qui joue à ses côtés, et ne cesse de lui chercher noise, déversant sur lui sa continuelle mauvaise humeur. Comme Yakov ne peut travailler ni le dimanche, jour de fête, ni le lundi, « jour néfaste », il calcule continuellement le manque à gagner de ces deux cents jours par an, sans compter les jours où les musiciens juifs jouent sans lui ni les cercueils

manqués de ceux qui ont la mauvaise idée d’aller mourir ailleurs. Par-dessus le marché, sa femme Marfa tombe gravement malade, à soixante-neuf ans. « Eh bien ! elle a assez vécu, la petite vieille. Il ne faut pas abuser » déclare l’infirmier à l’hôpital.

Comprenant que la fin est proche, Yakov prépare le cercueil de son épouse qui, peu avant de s'éteindre, lui rappelle les heures passées à la rivière, « à chanter des chansons… sous un saule » et leur petite fille qui est morte. – « Tu divagues », répond Yakov. Mais une fois sa femme en terre, Yakov fait le bilan de ces cinquante-deux années passées dans la même isba : « comment se pouvait-il que, pendant tout ce temps-là, il n’eût jamais pensé ni fait attention à elle, comme si elle n’avait été qu’un chat ou un chien ? »

Quand un jour, Rothschild vient à sa rencontre, il le renvoie avec des insultes, le

frappe même, et l’entend dans sa fuite crier de douleur, sans doute mordu par un chien. Marchant au hasard, perdu dans ses pensées, Yakov se retrouve près de la rivière, devant un saule « vert, silencieux et mélancolique… » et il se souvient.

Les « pourquoi » l’assaillent. « Et, d’une manière générale, pourquoi les hommes empoisonnent-ils la vie de leurs semblables ? » A l’heure de mourir, Yakov n’en est plus aux calculs de profits et pertes. Au prêtre qui vient le confesser, il dit avec le peu de voix qui lui reste : « Donnez mon violon à Rothschild. » – « Et maintenant, chacun en ville se demande : de qui Rothschild tient-il un aussi bon violon ? (…) Il a depuis longtemps abandonné la flûte et ne joue plus que du violon. »