Un gros roman à lire au coin du feu ? Armadale, de W. Wilkie Collins (1824-1889), est ce qu’il vous faut (traduit de l’anglais par E. Allouard). « C’était l’ouverture de la saison de 1832 aux bains de Wildbad. » Dans l’hôtel le plus important de la petite ville allemande arrivent d’abord un Ecossais, Mr. Neal, puis un homme très malade, accompagné de sa femme. Après avoir examiné ce dernier, le docteur se rend chez l’autre curiste avec une étrange requête : Mr. Armadale, atteint de paralysie, veut achever avant de mourir une lettre importante, sans en révéler tout le contenu à son épouse, une métisse. Mr. Neal étant le seul à maîtriser l’anglais à part eux, il se trouve forcé d’écrire les dernières volontés d’Armadale sous sa dictée, en présence de son petit garçon à qui la lettre sera remise à sa majorité.

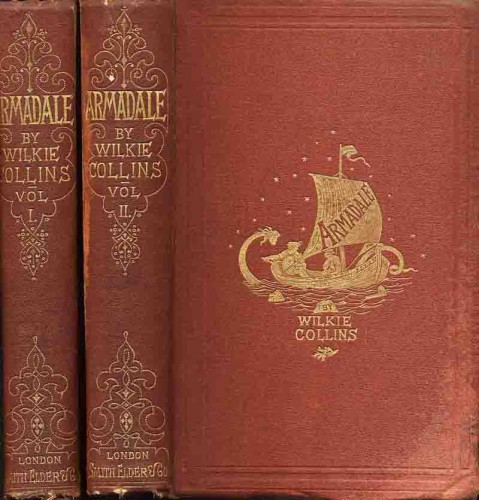

Première édition en deux volumes (1866)

Orphelin dès l’enfance, Allan Armadale, qui vit sur l’île de la Barbade, hérite à vingt et un ans d’un riche cousin, son parrain, dont sa mère lui avait donné le prénom, après que celui-ci a renié son seul fils qui s’est « déshonoré ». Quelques semaines plus tard, pour parfaire son éducation et le détacher d’un jeune homme de son âge récemment arrivé dans l’île, Fergus Ingleby, dont il s’est entiché impulsivement, sa mère décide de l’envoyer en Angleterre chez un ancien admirateur, sir Stephen Blanchard de Thorpe-Ambrose, dans le Norfolk. Et le voilà sur un bateau en direction de Madère, où ce gentleman réside pour raisons de santé, avec en poche une miniature de la fille de Mr. Blanchard, que celui-ci leur a envoyée en espérant qu’ils se plaisent et se marient.

Sur place, le jeune Allan, qui avait tout raconté à son meilleur ami, apprend que Miss Blanchard vient de se marier avec un certain… Allan Armadale, « le fils proscrit dont j’avais pris le nom et l’héritage », véritable identité de Fergus Ingleby qui s’est fait passer pour lui : « Je lui avais pris son nom, il m’avait pris ma femme ; nous étions quittes. » Pour achever de tromper Mr. Blanchard, une orpheline de douze ans, la femme de chambre de sa fille, a imité l’écriture de la mère d’Allan (dont Ingleby avait volé une lettre) et rédigé une fausse lettre de consentement.

Pour éviter le duel, Ingleby-Armadale et son épouse montent à bord de La Grâce-de-Dieu, un navire français en route pour Lisbonne. Mr. Blanchard se lance à leur poursuite sur son yacht, où Allan s’est fait engager comme marin, incognito. Quand ils rejoignent le navire pourchassé, celui-ci est en très mauvaise posture, en pleine tempête, et ils mettent des canots à la mer pour recueillir ses passagers. Un homme manque à l’appel, on retrouvera son corps plus tard : Ingleby est mort noyé dans une cabine fermée de l’extérieur, c’est Allan qui l’y a enfermé.

Après avoir avoué son crime, Armadale adresse à son fils une demande ultime. Sachant que la veuve, après ce malheur, a mis au monde un enfant posthume, un autre Allan Armadale, qui doit avoir à peu près son âge, il l’implore de fuir tous les protagonistes de ce drame et de ne jamais entrer en contact, d’aucune façon, avec son homonyme, afin d’échapper à toute malédiction.

Ce prologue d’une quarantaine de pages importe pour comprendre tous les éléments de l’intrigue, un long suspense compliqué de près de huit cents pages. Il en donne le ton. Le Révérend Brock, un pasteur qui s’est chargé de l’instruction d’Allan à la demande de sa mère, a lu dans le journal une annonce priant Allan Armadale de se mettre en rapport avec des avocats à Londres, « pour une affaire importante ». Mais Mrs. Armadale a fait valoir la différence d’âge d’un an et l’a dissuadé d’en parler à son élève. Quand celui-ci atteint ses vingt et un ans, c’est un garçon franc et aimable, très naïf, passionné par les bateaux. L’arrivée au village d’un jeune homme au nom bizarre, Ozias Midwinter, un sous-maître d’école que sa mauvaise santé a privé de son emploi, déclenche sa compassion : Allan Armadale le fait soigner et le prend en affection.

Le pasteur, lui, se méfie, mais il est lié par le secret. Quand Mrs. Armadale, malade, le convoque pour le mettre en garde contre une femme qui s’est présentée chez elle et qu’elle veut fuir à tout prix (c’est l’ancienne femme de chambre qui avait rédigé la fausse lettre), il est déjà trop tard. Elle meurt bientôt. Pourra-t-on éviter la rencontre entre les deux jeunes Allan Armadale ? On a déjà compris que non. Echapperont-ils à la malédiction ?

Armadale a été publié d’abord en feuilleton, les rebondissements n’y manquent pas. Collins, ami de Dickens, est prodigue en détails dans ses descriptions, dans l’analyse psychologique des personnages, il ne faut pas être pressé. C’est une immersion dans l’Angleterre du XIXe siècle avec ses usages, ses classes sociales, ses codes, ses bas-fonds. Les femmes y jouent un rôle aussi important que les hommes, moral ou immoral. Le roman a fait scandale : «L’indécence au service du suspense » (Michel Le Bris dans la préface). Tout tourne autour de l’héritage, celui d’un nom, d’une fortune, de propriétés, mais surtout celui d’une malédiction familiale transmise de génération en génération. Crimes, mensonges, complots, vengeance : Armadale ou l’invention du thriller.