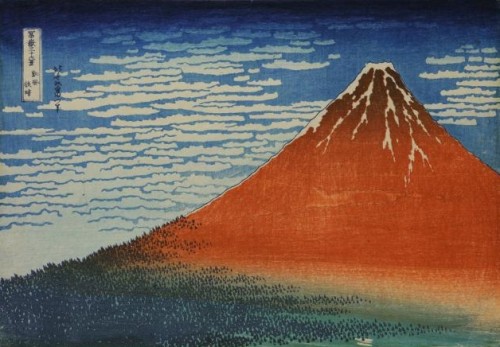

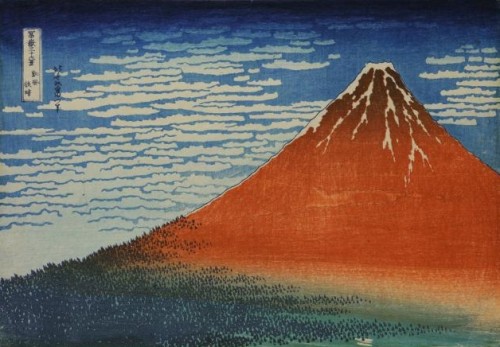

Belle affiche de printemps au Musée d’Art japonais : les Vues du Mont Fuji et autres paysages du Japon par Hokusai, une cinquantaine d’estampes dont le magnifique « Fuji rouge » de l’affiche ou plus exactement « Vent frais par matin clair », puisque c’est au petit matin, au début de l’automne, que le Mont Fuji prend, pour un bref moment, cette somptueuse couleur. Avec ses bandes nuageuses, l’œuvre paraît incroyablement moderne.

"Vent frais par temps clair" (détail)

Katsushika Hokusai (1760-1849) est réputé pour ses paysages, mais il a peint aussi d’autres sujets, je vous en avais parlé lors de la rétrospective du musée Guimet en 2008. Pour les artistes japonais de son temps, le paysage sert quasi toujours de cadre à une activité humaine, le plus souvent des gens simples, des paysans, des voyageurs.

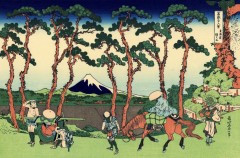

En 1830, à soixante ans, Hokusai décide de peindre une suite de Trente-six vues du Mont Fuji. C’est nouveau, risqué pour son éditeur, c’est la première fois que ce type de sujet est présenté dans le format horizontal dit « ōban ». Le succès est tel qu’il se lancera dans d’autres séries, dont la dernière est aussi bien illustrée dans cette exposition, les Cinquante-trois relais du Tokaido, à savoir la route maritime orientale le long de l’Océan Pacifique, la voie principale qui reliait Edo (actuel Tokyo) à Kyoto, la ville impériale.

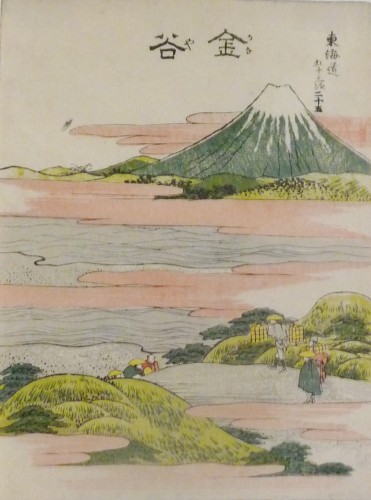

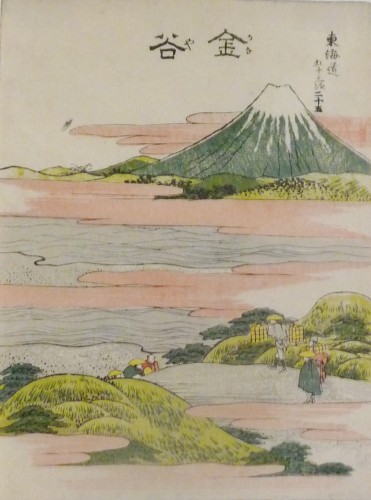

"Le relais de Kanaya" (détail)

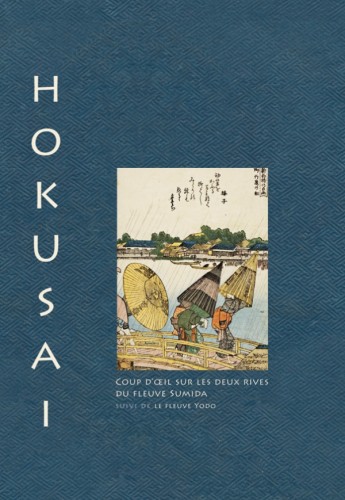

Le « Livre illustré de la Sumida – les deux rives en un seul coup d’œil » est exposé ici pour la première fois. Réalisé en 1803, il représente une exception dans l’œuvre d’Hokusai. « A la place de paysages isolés, l’artiste dessina une vue panoramique en continu de la rivière Sumida, depuis la baie d’Edo jusque dans la capitale, en traversant les quatre saisons. » Cet album a gardé ses couleurs vives incroyablement bien préservées et fait l’objet d’une édition récente chez Hazan.

En principe (je ne l’ai découvert qu’après coup), la visite commence par cette petite salle (monter quelques marches en face de l’entrée). Au même niveau, on accède ensuite à l’entresol central où sont exposées les splendides Vues du Mont Fuji, celles du Tokaido sont en bas, la suite de l’exposition à l’étage. (Les œuvres les plus fragiles seront remplacées par d’autres à partir du 30 avril.)

Non loin du « Fuji rouge », la célèbre « Vague » d’Hokusai ou « Dans le creux d’une vague au large de Kanawaga ». Le Mont Fuji y est tout petit, au centre, enveloppé de brume noire, et il faut être attentif aux embarcations jaunes, juste sous la vague, où les rameurs s’efforcent d’échapper à cette masse bleue, tandis que l’écume réplique à l’avant-plan le sommet du Fuji.

Très différent, « Le Fuji vu depuis le relais de Kanaya sur le Tokaido », une estampe aux multiples personnages et d’une grande variété de couleurs. A cet endroit, deux relais se font face de part et d’autre du fleuve, les gens attendent pour traverser. Ailleurs, le Mont Fuji est bleu, on aperçoit au loin ses neiges éternelles alors que plusieurs personnes bien chargées, à l'avant-plan, circulent près d’un petit pont menant à un sanctuaire.

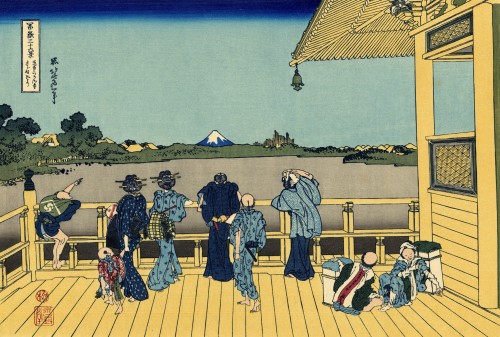

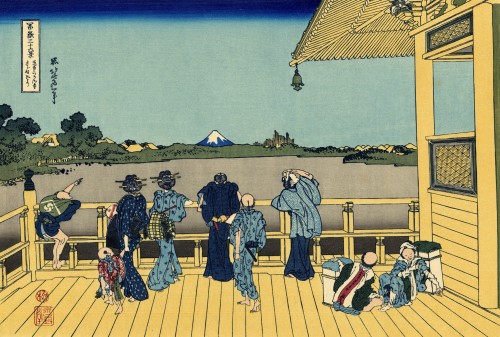

De la terrasse supérieure du « Pavillon Sazai du temple des cinq cents arhats » (ci-dessus), but de pèlerinage ou de promenade, la vue sur Edo est magnifique. Plusieurs personnages se sont accoudés à la rambarde en bois pour la contempler ; deux autres se reposent, assis près de leurs paquets.

Le volcan sacré apparaît tantôt proche, tantôt lointain, il change de couleur au fil des saisons, et c’est intéressant d’observer comment Hokusai l’a cadré, quels éléments le mettent en valeur, par exemple avec la voile blanche d'un petit bateau en écho, juste en dessous.

"Kajikazawa dans la province de Kai"

« La plus émouvante » estampe de cette suite, selon le commentaire mis à la disposition du public, est celle de « Kajikazawa dans la province de Kai ». D’une belle simplicité, en bleu et blanc (ce bleu de Prusse, alors une nouveauté importée de Hollande), elle montre un pêcheur qui tire ses filets, dont les lignes sont dans le même axe que le Fuji, au milieu des flots, et cette fois le célèbre Mont, tout petit, à l’horizon, est blanc avec son sommet noir.

Une salle annexe est consacrée aux élèves d’Hokusai : il leur enseignait des techniques occidentales comme la perspective linéaire, le clair-obscur, l’ombre portée. On y voit des dessins impromptus d’Hokusai « transmettant l’âme et éclairant la main ».

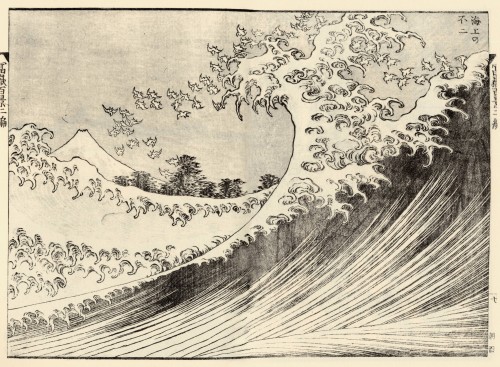

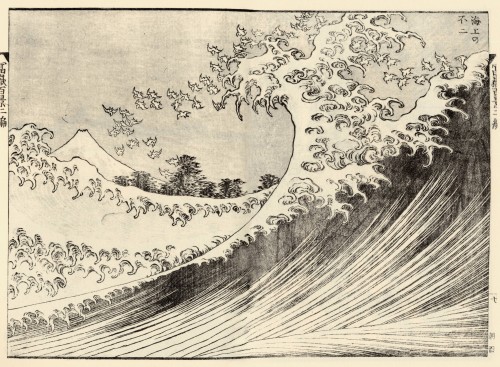

"Ne manquez pas, en fin de parcours, les petits livres noir et blanc avec les "Cent vues sur le Mont Fuji",

dont une grande vague avec les gouttelettes se transformant en oiseaux. Superbe."

(Guy Duplat, « Hokusai dessinait la beauté de la nature comme la beauté des femmes » (LLB, 27/3/2013)

A l’étage, d’autres œuvres des années 1830. Encouragé par le succès des premières Vues du Mont Fuji, Hokusai en peindra beaucoup plus que prévu, ainsi que d’autres suites de paysages japonais célèbres : des ponts, des cascades, des îles. Les motifs pittoresques ne manquent pas, pont en dos d’âne d’un sanctuaire réputé pour les « pluies bleues » de ses glycines, ancien ponton sur barges – rare paysage enneigé – ou encore ancien pont de Yatsuhashi qui enjambait les huit lits de la rivière, un pont disparu du temps d’Hokusai mais si ancré dans les mémoires qu’on continuait à le représenter avec sa passerelle en zigzag.

Quelle poésie chez ce peintre qui capture l’instant comme dans un haïku, « Le bruissement du vent dans les pins », « Le chant du lac »… Cette sélection d’estampes issues de la collection des Musées royaux d’Art et d’Histoire fera votre bonheur si vous aimez prendre le temps de regarder, de vous promener dans les détails de chaque peinture, d’en apprécier la composition et les couleurs. Et puis, vous flânerez bien un peu dans les jardins ?