Après avoir relu l’été dernier le Journal de Virginia Woolf, je m’étais promis de lire Ma vie avec Virginia, des extraits de l’autobiographie de Leonard Woolf (2016, traduits de l’anglais par Micha Venaille qui les a sélectionnés). Moins de cent cinquante pages, mais que d’émotion à les lire !

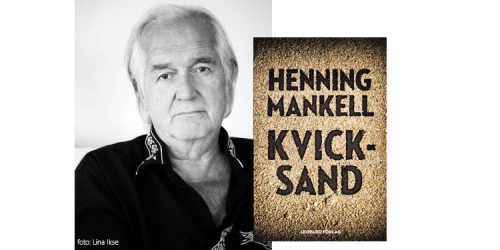

Virginia et Leonard Woolf en 1912 (source)

Petit-fils d’un tailleur juif, fils d’un avocat très attaché à l’éthique – « Justice et clémence » – et d’une mère, née en Hollande, dont il ne s’est guère senti aimé, Leonard Woolf (1880-1969) a été « un honnête homme hors du commun, inspirateur de la Société des Nations, pionnier de l’anticolonialisme, responsable influent du parti travailliste. » (Micha Venaille)

Il y prend surtout la parole en tant qu’époux, mais on y découvre aussi l’homme. Son neveu Cécil Woolf affirme dans sa postface qu’« On ne pourrait pas aujourd’hui parler de Virginia Woolf si Leonard n’avait pas existé. Car elle n’aurait pas vécu assez longtemps pour écrire ses chefs-d’œuvre. »

Leonard Woolf commence par se situer. Juif mais athée, il ressent de la colère quand il pense à « ce système qui exige des êtres humains de travailler et de souffrir, de passer des années à acquérir des connaissances, de l’expérience, du savoir, et le jour où enfin ils pourraient mettre cela au service de l’humanité et la rendre heureuse, ils perdent leurs dents, leurs cheveux, leur esprit, et sont emportés – avec tout ce qu’ils ont appris – dans le néant de la tombe. »

Rappelant ses études secondaires à Saint-Paul, Leonard W. écrit : « C’est là que j’ai commencé à me construire une carapace, une façade. » Le tremblement de ses mains depuis l’enfance, héréditaire, l’y a sans doute encouragé. Virginia, à l’opposé, avait quelque chose, dit-il, des « idiots » au sens que les Russes donnent à ce terme : des humains très intelligents, très directs, sans voile, « merveilleusement simples ».

C’est à Cambridge qu’il devient l’ami de Lytton Strachey et de Thoby Stephen, à qui ses deux sœurs viennent rendre visite, « aussi exceptionnelles et impressionnantes que leur père », Vanessa et Virginia, belles « à couper le souffle ». Puis, en 1904, Leonard W. part pour Ceylan faire son service civil dans l’Administration coloniale cinghalaise – « une seconde naissance ».

Mal à l’aise dans la vie mondaine coloniale où on ne parle que shopping, sport, potins, il prend conscience d’être « un impérialiste innocent, inconscient ». Il découvre l’Empire britannique de l’intérieur : « C’est là que j’ai compris ce qu’il était et pourquoi ça n’allait pas. » Dégoûté, il renonce à toute carrière là-bas et rentre en Angleterre en 1911.

Il y retrouve ses amis, les « Apôtres » de Cambridge, les Stephen : Vanessa si belle, si calme, comme une divinité, et Virginia, moins belle à première vue, mais si lumineuse quand elle se détend, quand elle se concentre : « Son expression, la forme même de son visage, changeaient avec une rapidité inouïe dès que se faisaient sentir une tension, un souci, une inquiétude. » – « En fait, elle est la seule personne que j’ai connue intimement et dont je peux dire qu’elle méritait l’appellation de génie. »

Les gens se retournaient sur elle, intrigués, souvent moqueurs à cause de son élégance personnelle ou de sa manière de marcher : « elle pensait toujours à quelque chose d’autre, se déplaçait lentement, songeant, rêvant. Ce qui faisait ricaner les sorcières et les mégères. » D’où son horreur d’être regardée ou photographiée – Leonard voit une « trace de cette souffrance » dans le buste réalisé par Stephen Tomlin.

« Je n’ai jamais connu un écrivain qui, comme elle, pensait, réfléchissait continuellement et consciemment à son écriture, cherchant sans cesse une solution à tous les problèmes, qu’elle soit assise près du feu en hiver ou qu’elle sorte pour sa promenade quotidienne le long de la rive de l’Ouse. »

Leonard et Virginia se fréquentent de plus en plus, il l’accompagne à Covent Garden, à Bayreuth, mais au fond il n’aime « ni Wagner ni son art ». Déclaration d’amour, demande en mariage – Virginia demande du temps et finit par accepter. Le bref récit de leur mariage civil à Saint-Pancras, le 10 août 1912, fait sourire avec une interruption inattendue et cocasse de Vanessa en plein milieu de la cérémonie.

« C’est en vivant dans la maison de Virginia, Brunswick Square, et en particulier dans les mois précédant notre mariage, que je fus pour la première fois conscient du fait que la menace d’une dépression ou d’une maladie mentale pesait constamment sur elle. » Leonard W. s’efforce de décrire sa maladie (les médecins parlaient de neurasthénie), les symptômes, les signaux d’alerte, le refus de se nourrir, la migraine… que seul guérissait le repos total.

« Quatre fois dans sa vie ces symptômes l’ont complètement envahie et elle a dépassé la frontière qui sépare l’état normal de la folie. » Une crise dans l’enfance, une autre « très grave » à la mort de sa mère, puis en 1914 et en 1940. Deux tentatives de suicide. Enfin sa noyade dans l’Ouse, en 1941. Il est très touchant de lire comment son mari a observé, protégé et soigné Virginia Woolf. J’ai été très sensible aux passages où il s’efforce d’expliquer cette « folie ». On y reconnaît certains symptômes, hélas, parfois observés chez un proche et on retrouve du courage à lire comment il y fait face.

Avec une grande honnêteté intellectuelle et une empathie rare, Leonard W. rend compte de leur vie commune pendant près de trente ans avec ses bonheurs et ses épreuves. Vie de couple, vie mondaine, engagements sociaux, Hogarth Press, amitiés... Il décrit Virginia au quotidien et dans ses moments d’éclat, raconte comment elle s’installait pour écrire, son désordre.

Virginia Woolf, hypersensible à la critique de ses livres, accordait une énorme importance au « verdict » de son mari à la lecture d’un manuscrit terminé. Leonard reconnaît avoir édulcoré son jugement dans les dernières années, pour l’aider à continuer. Pour qui aime Virginia Woolf, lire Ma vie avec Virginia de Leonard Woolf est un « must ».