Y a-t-il sujet plus mystérieux que la conscience ? Pensées secrètes m’a poussée à rouvrir A la réflexion de David Lodge pour relire une interview sur ce roman, en particulier, et le tout dernier article du recueil, La conscience et le roman. Les dialogues entre le professeur Ralph Messenger et la romancière Helen Reed m’ont incitée à le relire avec plus d’attention.

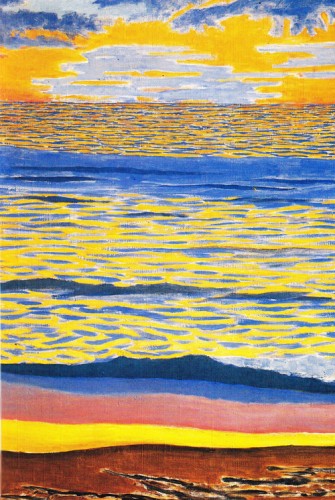

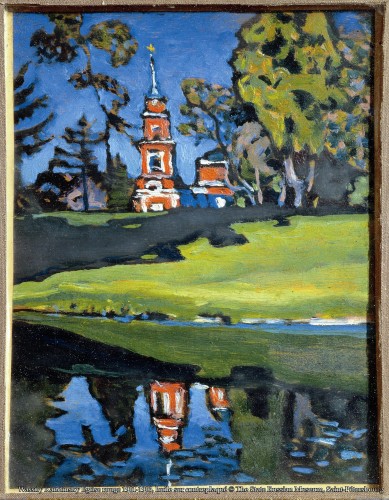

Turner, Soleil couchant sur un lac, 1840-1845

Il est assez piquant, dans l’entretien avec Craig Raine (rédacteur en chef de la revue Areté) publié en 2001, de comparer la manière dont Lodge et lui parlent des personnages de Pensées secrètes. C.R. juge qu’Helen Reed « est une femme délicieuse et intelligente, mais que comme écrivain, elle oscille entre le médiocre et le passable » et qu’elle n’est pas « aussi intéressante que Ralph Messenger ». Il ajoute que dans le roman, le plus brillant vient de Lodge lui-même, « en la personne du narrateur omniscient à la troisième personne. »

L’insistance de l’interviewer à dévaloriser son personnage féminin rencontre pas mal de résistance du côté de Lodge qui répond finement : « Je ne suis assurément pas parti avec l’idée de faire d’Helen un écrivain de second ordre (…), je voulais qu’elle soit une bonne romancière. » – « Je pense donc que rien de ce que vous avez dit n’est incompatible avec le livre – mais ce n’est pas la seule façon de le comprendre. » David Lodge a incarné dans le duo de Pensées secrètes deux approches différentes de la conscience, sans les hiérarchiser.

C.R. aborde un autre passage où Messenger et son épouse réagissent différemment à un suicide, il demande à Lodge de quel côté il se situe. Dans le roman, l’écrivain a voulu montrer deux points de vue opposés, sans prendre parti, mais dans la vie réelle, il dit ne pas pencher du côté de Ralph, mais de sa femme. Et ainsi de suite. Un dernier passage résume bien sa position d’ouverture : « C’est un livre sur la conscience vue sous tous ses angles et dans toutes ses implications. La façon dont vous interprétez mon livre, en critique littéraire professionnel, m’intéresse, me séduit, et me surprend légèrement. C’est évidemment celle qui vous correspond. (…) Je ne dis pas que votre lecture soit erronée, mais ce n’est pas comme ça que j’ai créé le livre. » («Une conversation à propos de Pensées secrètes »)

Ralph raconte à Helen « une vieille blague que ressortent presque tous les livres sur la conscience, l’histoire de deux psychologues behavioristes qui font l’amour, et après l’un dit à l’autre : « Pour toi, c’était bien, comment c’était pour moi ? » » Avant de passer à l’article sur la conscience et le roman, voici un autre extrait du roman (le spécialiste des sciences cognitives parle de son travail sur l’intelligence artificielle).

«« Le fait que vous soyez un être conscient n’a rien qui vous étonne ou vous intrigue ?

– Pas vraiment. Le contenu de ma conscience, oui, bien sûr. Les sentiments, les sensations, les souvenirs. Ils posent tout un tas de questions. Est-ce de cela dont vous parlez ?

– Disons qu’ils en font partie. Dans notre langage, nous les nommons qualia.

– Qualia ?

– Le caractère spécifique de nos perceptions subjectives du monde, telles l’odeur du café ou la saveur de l’ananas. Elles sont indubitables, mais très difficiles à décrire. Personne n’est encore parvenu à les expliquer. Il n’a même jamais été prouvé qu’elles existent réellement. » Sentant Helen sur le point de protester, il ajoute : « Certes, elles semblent bien réelles, mais elles ne sont peut-être que les produits annexes de quelque chose de plus fondamental et mécanique.

– Les câblages dans le cerveau ? » dit-elle d’un ton qui souligne sa citation.

Le visage de Ralph s’épanouit : « Vous avez suivi mes émissions à la télé ? » »

A Stuart Sutherland, auteur d’un Dictionnaire international de psychologie, selon qui « rien n’avait été écrit sur la conscience qui vaille la peine d’être lu », David Lodge répond, comme Helen à Ralph, par une superbe défense de la littérature. Au moyen de métaphores et de comparaisons, les écrivains décrivent les qualia, font voir, entendre, sentir. « La conscience et le roman » propose une riche confrontation entre les théories scientifiques à propos de la conscience et l’art de raconter des histoires propre aux êtres humains, « comme les araignées tissent leurs toiles et les castors construisent des barrages ».

Lodge cite à l’appui des écrivains qui ont exploré en profondeur l’âme humaine. Comme ce paradoxe de Henry James : « Il me semble que je reste le même au fil du temps, et pourtant mon flux de conscience me présente un Soi continuellement changeant. » Kundera, Jane Austen, « le premier auteur anglais à avoir utilisé toutes les potentialités du style indirect libre », Proust, Virginia Woolf – « La vie est comme un halo de lumière, une enveloppe translucide qui nous entoure du début à la fin de la conscience. » – Joyce…

David Lodge aborde aussi l’impact du choix, pour la narration, entre la première ou la troisième personne. La réticence de plus en plus forte chez les romanciers à recourir aujourd’hui à un narrateur omniscient explique selon lui « la popularité croissante des récits à la première personne au cours de la période postmoderne » : « Dans un monde où rien n’est certain, où les croyances transcendantales ont été sapées par le matérialisme scientifique, et où même l’objectivité de la science est teintée de relativité et d’incertitude, la voix humaine racontant seule sa propre histoire peut apparaître comme l’unique façon authentique de rendre la conscience. »