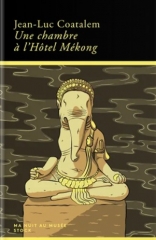

Dans la collection « Ma nuit au musée », voici celle de Jean-Luc Coatalem : Une chambre à l’Hôtel Mékong. Je n’avais encore rien lu de ce journaliste et écrivain voyageur d’origine bretonne dont la famille a souvent déménagé, qui a été « trimballé de garnison en garnison, en France et ailleurs, Polynésie et Madagascar ». Il en a gardé le goût du voyage, et en particulier de l’Asie.

Cour khmère au musée Guimet © Paris photo Vincent Leroux (familinparis.fr)

« Allais-je au-devant d’une émotion du même ordre que celle de Victor Segalen, écrivain-aventurier, qui sillonna, en cravachant, l’Orient compliqué ? » Coatalem a choisi le Musée national des arts asiatiques Guimet parce qu’il aime son architecture « néoclassique, volontiers ostentatoire, sorte de palais néopompéien avec sa rotonde et ses deux ailes au fronton palladien. » En se souvenant de son grand-père qui s’y rendait le week-end : « Guimet lui était un havre, une cachette. »

Lui s’interroge sur la façon dont il va se sentir « seul, face à [lui]-même, plongé dans ce « Louvre de l’Asie ». » Il se rappelle Rachana, un « petit Khmer » taiseux qui séjournait chez eux par intermittence à la fin des années soixante ; le garçon avait perdu les siens dans l’Asie en guerre. Il avait fini par couper les ponts et repartir. Avec lui, en imagination, un grand-père et un oncle baroudeurs, et des personnalités qui l’ont marqué, comme Gauguin et Segalen.

Le lit de camp préparé pour Coatalem lui rappelle le temps des manœuvres au service militaire et un ancien dispensaire au Laos, sur l’île de Khong. Un jour de solitude, il y avait pris des notes dans un Moleskine sous ce titre, Une chambre à l’Hôtel Mékong. Dans son bagage d’une nuit, Nadja de Breton, lecture en cours, son loisir préféré avec la marche. Puis le voilà seul avec son « taulier » dont le portrait « orne l’entrée de la bibliothèque » où il est installé.

Un chapitre lui est consacré : Emile Guimet (1836-1918), ce « richissime homme d’affaires a été l’un des collectionneurs les plus avisés de son époque ». Il voulait créer un musée qui réunirait, il le cite, « tous les dieux de l’Inde, de la Chine, du Japon, de l’Egypte, de la Grèce et de l’Empire romain ». Guimet offrit une partie de ses collections à l’Etat « en échange de son aide et d’un soutien financier ». Des legs aidant, c’est devenu « la plus grande collection d’art asiatique hors d’Asie. »

Au cœur de ce musée, une « vaste bibliothèque qui élucidera tout », constituée dès 1889, à présent au rez-de-chaussée, mais « la rotonde de style « antiquisant » subsiste avec ses larges étagères de chêne foncé. » A vingt heures, un gardien vient l’y chercher pour une ronde, coupant les éclairages des salles derrière eux. On rallumera le lendemain, à la ronde de 5 h 30.

A la façon de Sei Shônagon, dans ses Notes de chevet, l’auteur dresse ses listes : « Choses ravissantes et pacifiques, émouvantes, à revoir cette nuit », « Choses froides ou perturbantes, effrayantes, à éviter cette nuit ». S’interrogeant sur la nuit à venir, il ressent des présences autres que la sienne. « Les figures du musée ont une vie interne qui déborde, surplombe et toise la mienne. Dès que j’entre dans les salles, je crois entendre leur antienne qui marmonne que, certes, ma présence est tolérée pour cette fois, mais que je ne suis qu’un amateur qui ne pense qu’à son petit théâtre littéraire […] »

Il dormira pourtant, s’éveillera avant la ronde du matin, prêt à plier bagage. « Drôle d’expérience au fond, où tout est là, où tout échappe. Une nuit seul à seul. Jeu d’adresse qui ne s’adresse qu’à vous. Enfermé en soi dans des univers figés. Précipité dans la mémoire des autres. »

C’est le premier écrivain (au masculin) que je lis dans la collection « Ma nuit au musée », après Lydie Salvayre (au musée Picasso à Paris), Lola Lafon (au musée Anne Frank à Amsterdam), Zoé Valdés (au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid) et Leïla Slimani (La Douane de mer à Venise). Une chambre à l’Hôtel Mékong m’a fait connaître un peu son auteur et m’a intéressée par ce qu’il nous présente du Musée Guimet où je ne suis allée qu’une seule fois. L’exercice est accompli, sans que l’on ressente à la lecture, sauf à quelques moments, de ces subtiles vibrations qui donnent envie de relire un livre après en avoir pris connaissance.

« C’est cette sensation que je recherche dans le silence de Guimet, parmi la cohorte des rois, la clique des singes et les volées de dragons. Comme si les musées, à l’instar des œuvres littéraires, pouvaient nous affranchir de cette frontière entre les vivants et les morts, le réel et le rêve, ce qui fut et ce qui est. Et où, cette fois encore, à mon tour, je ne serais plus enseveli sous le poids des jours mais, au contraire, réaffûté, redevenu neuf et vibratile. Sensible au crépitement. Présent. »

« C’est cette sensation que je recherche dans le silence de Guimet, parmi la cohorte des rois, la clique des singes et les volées de dragons. Comme si les musées, à l’instar des œuvres littéraires, pouvaient nous affranchir de cette frontière entre les vivants et les morts, le réel et le rêve, ce qui fut et ce qui est. Et où, cette fois encore, à mon tour, je ne serais plus enseveli sous le poids des jours mais, au contraire, réaffûté, redevenu neuf et vibratile. Sensible au crépitement. Présent. »