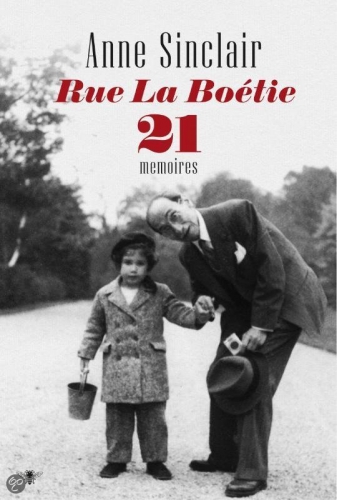

21, rue La Boétie, le récit d’Anne Sinclair paru en 2012 est à l’origine de la belle exposition prolongée jusqu’au 19 février à Liège (avant le musée Maillol à Paris, de mars à juillet). Il commence par cette histoire ahurissante en 2010, dans une préfecture : la mention de sa naissance à l’étranger (New York) amène un employé à lui demander d’abord, vu « des directives nouvelles », l’extrait de naissance de ses parents et puis, carrément : « Vos quatre grands-parents sont-ils français ? »

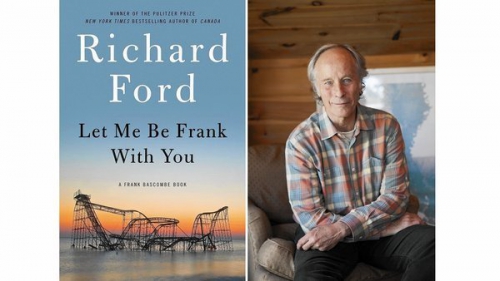

Anne Sinclair et son grand-père Paul Rosenberg

« La dernière fois qu’on a posé ce type de questions à ceux de leur génération, c’était avant de les faire monter dans un train à Pithiviers, à Beaune-la-Rolande ou au Vel d’Hiv ! » s’étrangle-t-elle. Rien à faire. « Pendant des années, je n’ai pas voulu écouter les histoires du passé ressassées par ma mère. » Micheline Rosenberg-Sinclair, à qui son livre est dédié, l’ennuyait « un peu » en lui racontant l’histoire de ses grands-parents maternels.

« Ce que j’aimais, c’était la politique, le journalisme, le côté du père plus que celui de la mère. » Robert Sinclair (ex-Schwartz), d’abord simple soldat affecté à la météo en 1939, s’était engagé une fois démobilisé via les Etats-Unis dans la France Libre, combattant cette fois au Proche-Orient. On lui avait conseillé de changer de nom et il avait choisi dans le bottin téléphonique new-yorkais ce nom irlandais très commun, « Sinclair ». Après la guerre, il avait décidé de le garder, sans doute pour éviter à sa fille « les périls qu’un nom juif avait fait subir à sa famille. »

La mort de sa mère a donné à Anne Sinclair l’envie de mieux connaître « ce monsieur qui s’appelait Paul Rosenberg et qui habitait à Paris, au 21 de la rue La Boétie. » Une façade que sa mère lui montrait chaque fois qu’elles passaient devant, où sa fille ne s’était jamais arrêtée. En avril 2010, elle téléphone à la société qui y a des bureaux, on lui permet d’y jeter un coup d’œil. Tout a été transformé mais elle repère certains éléments des photos d’archives familiales, imagine les lieux du temps de la fameuse galerie Paul Rosenberg.

Après la guerre, l’Etat français en a chassé les collaborateurs du sinistre Institut des questions juives et y a installé le siège de Saint-Gobain, avant de restituer l’immeuble à son propriétaire qui finit par le vendre en 1953 – impossible d’habiter là où les caves contenaient encore de la propagande antisémite. Anne Sinclair raconte ces « années noires », tandis qu’en Allemagne on opposait l’art « dégénéré » et l’art allemand, une idéologie si bien montrée à la Boverie.

Alors que l’exposition présente la vie de P. Rosenberg chronologiquement, le récit commence par « Le 21 à l’heure allemande » et par la saga des œuvres pillées par les nazis, évoquée dans le billet d’octobre dernier. Paul Rosenberg s’était réfugié un temps à Floirac, près de Bordeaux. Anne Sinclair s’y est rendue et rapporte les occupations de son grand-père en 40, avant qu’il ne quitte la France en catastrophe : les visites de Braque, « troublé et malheureux », les contacts avec Matisse installé à Nice, avec Picasso à Royan, « pas très loin ». Grâce à ses liens avec Alfred Barr, conservateur du MoMA, Rosenberg réussit à obtenir des visas pour toute sa famille qui débarque à New York en septembre 1940.

Anne Sinclair relate ses recherches, et sa façon de remonter le temps, à la fois journalistique et personnelle, laisse les lecteurs témoins de ses impressions, de ses doutes, de ses émotions. Visite des archives dans les entrepôts du Centre Pompidou, visite du garde-meubles où se trouvent les caisses de France Forever dont sa mère a été la secrétaire générale – « une tâche exaltante, pour laquelle elle s’était dévouée tout entière, avec talent et imagination » – une exception dans sa vie « conventionnelle, conjugale et maternelle » qui a paru « archaïque », comme un « gâchis », un anti-modèle pour sa fille.

Au musée de la Boverie, une grand photo de la cage d'escalier au 21, rue La Boétie (source)

A partir des papiers et des lettres de son grand-père obsédé par ses tableaux, soucieux pour son fils Alexandre et sa fille Micheline, tendre pour sa petite-fille (« ma cocotte chérie »), des photos, se dessine peu à peu le portrait d’un homme « anxieux » et « pudique » qui, dans les années 50, se plaignait « de sa santé, mauvaise, et de ses affaires, en fait prospères, mais qu’il trouvait exécrables ». « Il demeurait préoccupé de l’avenir, sans insouciance ou soulagement du cauchemar désormais fini. »

Le mot « marchand » gênait Anne Sinclair, lui paraissait impur quand il s’agissait de tableaux et d’art. Mais en découvrant le parcours de son grand-père, à la suite de son propre père, elle découvre un « passionné » d’art, défenseur des modernes, qui écrivait : « Les peintres en avance sur leur époque n’existent pas. C’est le public qui est parfois à la traîne de l’évolution de la peinture. (…) Trop souvent, le spectateur cherche en lui-même des arguments contre leur art plutôt que de tenter de s’affranchir des conventions qui sont les siennes. »

« C’est sans doute ce qui me réconcilia avec ce mot de marchand : parti de rien, mon arrière-grand-père fit sa propre éducation artistique, en se fiant à son goût audacieux. » Lui s’était passionné pour Manet, Monet, Renoir – « une passion, devenue un métier. » 21, rue La Boétie raconte le parcours de Paul Rosenberg, ses erreurs, ses intuitions, ses goûts, son œil « légendaire » pour reconnaître les œuvres de qualité exceptionnelle.

Pablo Picasso, Portrait de Mme Rosenberg et de sa fille (Micheline), 1918, musée Picasso, Paris (photo RMN)

Anne Sinclair s’arrête sur le portrait que Picasso a peint pour son ami Paul, « Portrait de Mme Rosenberg et de sa fille » : « Je l’ai autrefois dédaigné, en le trouvant trop conventionnel, sorte de Vierge à l’enfant sur un fauteuil Henri II. Désormais, je viens méditer devant lui au musée Picasso, où j’ai toujours pensé qu’il avait sa place. » En 1918, il avait fait sensation, en rupture avec le cubisme. Tout un chapitre est consacré à l’amitié entre « Paul et Pic ».

Enfin, Anne Sinclair évoque New York, ville refuge de sa famille, et la galerie PR & Co. « J’y ai passé tant de Noëls que jusqu’à une époque toute récente, New York avait pour moi un parfum envoûtant », écrit-elle discrètement. Les marches de la maison de la 79e Rue « étaient autrefois encadrées du Penseur de Rodin et de son camarade, L’Age d’airain. » C’était la neige, les vacances, les interminables discussions familiales sur la France, les gâteries des grands-parents, « le paradis pour l’enfant que j’étais ».