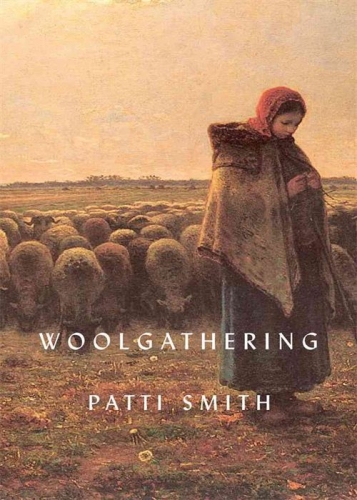

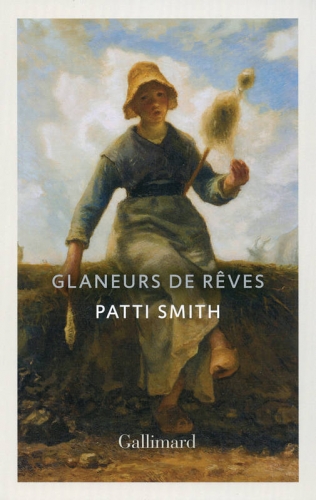

C’est une glaneuse de bonheurs qui m’a mis dans les mains Glaneurs de rêves de Patti Smith et je l’en remercie. Je me suis souvenue de ce moment intense, lors d’une rencontre avec François Busnel pour La grande Librairie en 2014, chez elle, quand elle disait son poème « People have the power ». En frontispice, la première des photos (une vingtaine) qui illustrent ce livre montre les premiers paragraphes de Woolgathering (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Héloïse Asquié), la fine écriture penchée de Patti Smith sur un feuillet quadrillé.

Elle décrit d’abord au lecteur « la tonalité » de sa vie quand elle a commencé à écrire ceci pour les livres Hanuman, 7,5 cm sur 10, « comme de petits livres indiens qu’on pouvait transporter dans sa poche. » L’avant-propos se termine ainsi : « Tout ce que contient ce petit livre est vrai, et écrit exactement tel que ça s’est passé. Son écriture m’a tirée de mon étrange torpeur et j’espère que, dans une certaine mesure, il vous emplira d’une joie vague et singulière. »

Texte en prose, texte poétique : de Un vœu à Un Adieu, Patti Smith compose de courts paragraphes où le souvenir, l’observation, le rêve, l’imagination se sont donné rendez-vous. Entre les paragraphes, les blancs sont des silences qui mettent à l’écoute, des pauses pour accueillir la résonnance des mots. Glaneurs de rêves ne se résume pas. C’est le livre d’une femme « attentive à l’infime ».

Enfant, elle excellait aux billes qu’elle lustrait le soir avec une peau de chamois. A la fenêtre de sa chambre « où le vent agitait les bords du tissu », elle montait la garde. « Il y avait un champ. Il y avait une haie composée d’énormes buissons qui encadraient ma vue. La haie, je la considérais comme sacrée – le bastion de l’esprit. Le champ, je le révérais, avec son herbe haute et attirante, sa courbe puissante. »

Parfois elle se couchait dans l’herbe et contemplait le ciel : « On aurait dit que la carte de toute la création était tracée là-haut ». Immobile, il lui était possible alors « d’entendre une graine se former, d’entendre l’âme se replier comme une nappe blanche. »

Un vieil homme qui vendait des vairons en guise d’appâts lui a soufflé son titre : « C’est les glaneurs de rêves… » « Je ne savais pas ce que ça pouvait bien être, un glaneur de rêves, mais ce mot avait une certaine noblesse et ce travail me semblait tout indiqué pour moi. » L’enfant, l’esprit ouvert, « entre sans effort dans l’étrange » ; « il glane, assemblant un fol édredon de vérités – des vérités sauvages et nébuleuses, dont c’est à peine si elles frôlent en fait la vérité. »

Je n’en dirai pas trop sur ce petit bijou de Patti Smith, un récit qui a l’éclat du rubis indien qu’elle gardait dans son sac, composé comme un patchwork dont « chaque carré était aussi enivrant qu’une graine sauvage ou une tasse de thé rare ». Elle y philosophe en passant : « La seule chose sur laquelle on peut compter, c’est le changement. » Elle y parle de sa chienne Bambi, de sa petite sœur Kimberly.

Pourquoi Millet en couverture ? Un chapitre porte son nom, où elle évoque son arrière-grand-mère qui l’avait prise en grippe mais à qui elle ressemble : « J’étais consciente, même quand elle me rabrouait, qu’à travers elle je possédais l’âme de la bergère. A travers elle, j’étais attirée par la vie des rêveurs, et je m’imaginais surveillant un troupeau, récoltant la laine dans une sacoche de cuir, et contemplant les nuages. »

Lisez « Sur le bureau de Patti Smith » et vous verrez là aussi à qui vous avez affaire. Qu’est-ce qu’un poète, une poétesse ? Quelqu’un qui écrit : « L’air était carnaval, saisissement pur. »

* * *

Textes & prétextes, 10 ans