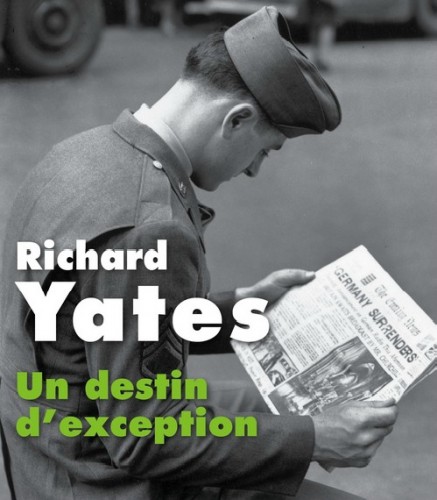

Dès le prologue d’Un destin d’exception (A Special Providence, 1965-1969, traduit de l’anglais par Aline Azoulay-Pacvon, 2013), Richard Yates (1926-1992) laisse entendre que Robert Prentice, dix-huit ans, soldat américain de première classe, n’a pas vraiment l’étoffe d’un héros. C’est l’automne 1944. Avant d’être envoyé en Europe, le jeune homme profite de son dernier sauf-conduit pour rentrer à New York voir sa mère.

Rien ne peut faire plus plaisir à Alice, qui le couvre aussitôt de son « riche et intarissable » monologue habituel où se mêlent souvenirs, projets, illusions. Illustratrice, elle a été déçue par le mariage, excepté la naissance de Bobby, son seul enfant. Alice rêve depuis toujours d’une vie d’artiste accomplie, elle s’est mise à la sculpture, mais la réalité est tout autre : pauvreté, petits boulots, dettes…

Comme l’était souvent son père, Georges Prentice, un commis-voyageur dont elle a divorcé, Robert est soudain excédé par le déni flagrant de sa mère : elle mène une vie d’ouvrière et non de grande artiste, sans vouloir le reconnaître. Après la mort de son père, il a dû abandonner ses études pour travailler et l’aider.

Les moqueries des vétérans envers les bleus, lors du dernier entraînement en Virginie, comptent moins pour Prentice que la compagnie de Quint, un gars « intelligent et éloquent » dont il s’est rapproché et avec qui il embarque pour l’Angleterre, puis la France. Avec Sam Rand, un fermier, ils forment bientôt un trio inséparable au sein de leur régiment.

Robert Prentice est le jeunot qu’on appelle « gamin », « petit », et ses gaffes, ses distractions – il rate le départ du bataillon pour le front en s’attardant dans une maison accueillante aux soldats et bien chauffée – ainsi que ses perpétuelles questions finissent par excéder Quint, qui en a bientôt assez de jouer le rôle de son « foutu paternel ».

En Alsace, Prentice est nommé messager de la deuxième section, Quint est affecté au pistolet-mitrailleur. Tous deux toussent depuis le voyage en bateau vers l’Europe et se sentent de plus en plus malades, mais Prentice s’accroche, exécute les ordres comme il peut. Le jour où Quint suggère qu’ils se rendent ensemble à l’hôpital – ils souffrent sans doute d’une pneumonie –, le plus jeune refuse, il préfère rester au combat malgré le froid et le chaos, sur les talons de son lieutenant, il s’accroche à un espoir d’accomplissement.

Dix ans plus tôt, ils vivaient dans une grande maison où Alice avait aménagé dans la grange un atelier de sculpture. Bobby, huit ans, lui servait de modèle. Son mari, qui l’aidait encore à régler ses factures malgré leur séparation, la pressait de chercher une location moins coûteuse. Comme cette femme entêtée qui veut croire à sa bonne étoile malgré les ennuis et les échecs, son fils à son tour paraît s’accrocher à des faux-semblants, plus inquiet de l’image que les autres ont de lui que de la guerre elle-même. Le moment où il aperçoit son reflet dans un miroir, dans une maison qu’il est chargé de sécuriser fusil à la main, et où il se rassure sur la virilité de son apparence, est très révélateur.

Un destin d’exception décrit la mère aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne et le fils avec celles de l’engagement militaire, s’efforçant d’être à la hauteur et terriblement maladroits. Tous deux agacent et en même temps nous émeuvent. N’est-ce pas là le sort des êtres ordinaires, à savoir la plupart d’entre nous ? Ils sont si rares, les destins d’exception, et c’est un tel défi d’être simplement soi-même.

Dans La fenêtre panoramique, Richard Yates – Stewart O’Nan le présente comme « le grand écrivain de l’Age de l’Anxiété » méconnu de ses contemporains (Boston Review) – montrait un couple à la dérive, piégé par ces modèles que la société cherche à imposer. Ici, Alice et Bobby se cherchent un destin et nous sommes inquiets pour eux. Le romancier américain, qui a fait la guerre au même âge que son héros et comme lui, a vécu avec une mère célibataire et alcoolique, montre dans Un destin d’exception un monde sans pitié pour ceux qui échouent.