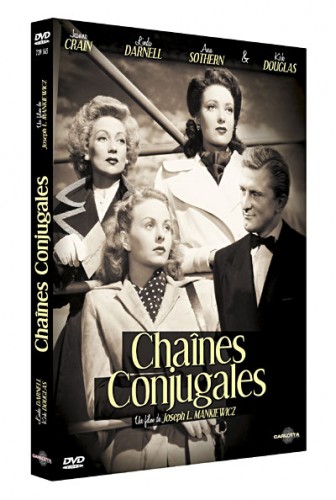

Paradis conjugal (2008) d’Alice Ferney s’ouvre sur le générique de Chaînes conjugales (1949) de Joseph Mankiewicz. Ce soir, ce n’est pas la première fois qu’Elsa Platte (clin d’œil à Sylvia Plath) va regarder ce film, un dvd offert par son mari. Avec dans l’oreille ce qu’Alexandre lui a dit la veille : « Demain soir et les soirs suivants, prépare-toi à dormir seule. Je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas

dans une maison où ma femme est installée devant la télévision, voit le même film depuis trois mois, ne se lève plus pour me préparer à dîner, et se couche sans me regarder. »

En découvrant les états d’âme d’Elsa, danseuse à l’Opéra juste à la retraite, pendant le début du film, je me demandais comment diable Alice Ferney, qui dit choisir ses sujets par élection quasi amoureuse, allait pouvoir mener à bien ce roman cinématographique, dont le début me semblait poussif, artificiel. Et pourtant, au long des quelque quatre cents pages de Paradis conjugal, un univers se construit et nous capte. « Ce n’est pas un film sur la séparation, c’est un film sur le mariage. Sur le soupçon. Sur l’imperfection dont on est toujours coupable et que l’on doit

bien reconnaître. Sur toutes les raisons que, dans un couple, on aurait de partir. Sur l’amour qui fait rester, dit Elsa. » Avec les aînés de ses quatre enfants, Max et Noémie, venus la rejoindre devant la télévision, nous suivons l’histoire de trois femmes qui passent une journée ensemble et qui se demandent, chacune, lequel de leurs trois maris est parti avec leur rivale de toujours, Addie Ross, l’irrésistible, la fatale.

Le va-et-vient entre la fiction et la vie tient le lecteur en haleine. Pourquoi Elsa s’enchante-t-elle de ce mélodrame ? Qu’y cherche-t-elle ? Où cela va-t-il la mener ? La mise en abyme multiplie les angles de réflexion. Nous écoutons la voix off, celle d’une des protagonistes, et aussi les commentaires échangés devant l’écran. La mère garde pour elle ses tourments personnels, écoute les réactions de ses enfants, prend garde à ne rien dévoiler de cette intrigue qu’elle connaît par cœur.

Depuis qu’elle ne danse plus, son corps est éteint, irritable, Elsa Platte est sans désir. Ce film la rend heureuse, elle veut comprendre « par quel canal, par quel mécanisme intérieur » un film peut agir sur l’humeur, alors que rien n’a changé entre-temps dans la vie réelle. Place donc à Deborah, « naturelle et ravissante », mariée à un « nanti charmant », Brad Bishop, parti en voyage alors que d’ordinaire il joue au golf le samedi. A Rita, « la femme d’aujourd’hui » et George Phipps. A l’élégante Lora Mae, d’origine modeste, qui a épousé son patron, Porter Hollingsway, le plus riche des trois. Mais personne ne sait tout de l’autre, pas même d’un conjoint.

Au moment où les trois jeunes femmes embarquent sur un bateau pour accompagner des orphelins en excursion, arrive une lettre d’Addie Ross qui leur est adressée : elle a quitté la ville en compagnie du mari de l’une d’entre elles, a-t-elle écrit. « Ah la vache ! s’exclame Max » ; sa sœur réclame le silence ; Elsa pousse sur la touche « pause » pour commenter la situation avec eux. On fera connaissance aussi avec les maris, à travers quelques scènes révélatrices, des soirées où les couples se rencontrent, des conversations privées, des scènes de ménage.

Alice Ferney nous fait visiter dans Paradis conjugal les apparences et les coulisses

de ces couples, trois couples plus un, celui des Platte, sans compter Addie Ross, la trouble-fête. Pourquoi se marie-t-on ? Comment vit-on mariés ? Baisers, trahisons, soirées, solitudes, maisons, paroles, reproches, on en parcourt toute la gamme – y compris la part de la sexualité – et parfois ses clichés. Son récit interroge les liens du mariage, paradis ou chaînes (deux titres pareillement excessifs), sans toutefois nous infliger de réponse. Il instaure peu à peu entre fiction romanesque et cinéma une intimité plus fructueuse que je ne l’aurais cru et qui, loin d’épuiser l’intérêt du film de Mankiewicz, donne envie de le regarder.