La région des Adirondacks, ses lacs, son parc naturel, voilà le cadre de La Réserve, un roman de Russell Banks (2007). J’ai découvert cet écrivain américain avec l’inoubliable American Darling, dont l’héroïne, Hannah, quitte cette même région à cinquante-neuf ans, vers 1970, pour se rendre au Liberia, où elle est prise dans le tourbillon de l’histoire africaine et dans les tremblements de ses abîmes personnels, un récit passionnant et bouleversant.

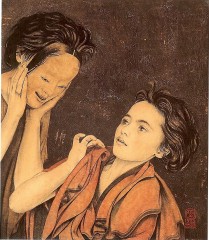

Eté 1936. La rencontre entre le peintre Jordan Groves, qui se déplace le plus volontiers en hydravion, et la sulfureuse Vanessa Cole, fille adoptive des riches propriétaires d’une « campagne » au bord d’un lac de la Tamarack Wilderness Reserve (seize mille hectares dont l’accès est réservé à une élite et aux employés), semble plus convenue au premier abord. Le Dr Cole a invité le peintre à donner son avis sur quelques paysages de Heldon, le peintre le plus renommé de la région après lui. Grâce à sa femme, Alicia, qui lui a montré des photos de l’ex-comtesse Von Heidenstamm dans des magazines de luxe, Jordan, la quarantaine, reconnaît Vanessa – « Quel bel animal, se dit-il. Mais une femme à regarder, c’est tout. Pas à toucher. Tout au plus à peindre, peut-être. En tout cas une femme dont il faut se méfier. »

Ces « ploutocrates » ne sont pas du tout son genre, des « républicains de la « classe de loisir ». Des héritiers sans réelle culture et, à part le médecin, sans compétences utiles. » De son côté, après avoir observé la manière silencieuse avec laquelle le peintre regarde les tableaux de son père, Vanessa Cole n’hésite pas à lui chuchoter au passage : « Je ne serai pas contente tant que vous ne m’aurez pas emmenée faire un tour dans votre avion. » Et lorsqu’il prend congé, en effet, la belle aux longs cheveux roux l’attend sur la plage, en jupe blanche et veste de lin. En vol, il lui explique les règles de base du pilotage, lui laisse un instant les commandes, puis pose son appareil près du rivage d’un étang. Au grand dépit de sa passagère, il la laisse là, seule, au clair de lune, furieuse qu’il ne la suive pas.

Le lendemain, dans sa maison non loin de la rivière Tamarack, qu’il a fait construire sur ses propres plans et en mettant la main à la pâte, le peintre songe dans son atelier

à la soirée de la veille, à son travail, à sa famille, Alicia et les garçons. Il leur a donné des noms d’animaux qu’il admire, Bear et Wolf. Alicia, de dix ans plus jeune que lui – elle a été son élève au cours de gravure – s’est habituée à ses longs voyages solitaires en Alaska, au Groenland, à Cuba ou ailleurs, mais non aux flirts épisodiques de son mari. Lui ne voit pas en quoi il serait coupable, n’étant jamais tombé amoureux d’une autre femme. Quand il l’interroge sur ses projets pour la journée et qu’elle répond avoir envie de marcher, de travailler au jardin, et de réfléchir parce qu’elle a « besoin de pensées nouvelles », Jordan pressent que quelque chose va leur tomber dessus, qui se rapproche, en silence.

C’est pourtant ce que le peintre appelle « une parfaite journée des Adirondacks, parlant ainsi non pas de température ou de saison, mais bien de lumière éclatante ». Au village où il se rend avec ses fils et ses chiens pour prendre livraison de fournitures, Jordan apprend la mort du Dr Cole, victime d’une crise cardiaque pendant la nuit. En passant devant l’entrée du club Tamarack, il aperçoit Vanessa et

sa mère non loin du directeur sur la véranda du club-house et pour la première fois, range sa voiture dans l’allée de ce club dont il n’a jamais souhaité faire partie. Vanessa répond sèchement à ses condoléances – elle a déjà scandalisé tout le monde en racontant comment il l’a abandonnée dans l’obscurité la veille au soir – puis, à l’écart, le provoque : « Vous vouliez faire l’amour avec moi. Mais vous n’avez pas pu. »

Vanessa joue dans ce roman le rôle de la femme fatale. Malgré eux, Jordan et Alicia vont être attirés dans un piège où il n’est pas question que de sexe ou d’amour. La séductrice mène aussi un jeu étrange et dangereux à Rangeview, la maison de campagne, dans une tragédie familiale où elle implique Hubert St. Germain, le précieux et dévoué guide de la Réserve qui s’est toujours occupé de leur propriété. L’intrigue rocambolesque m’a pourtant moins intéressée que la belle description de cette région sauvage des Adirondacks à travers le savoir du guide et le regard du peintre.

L’univers de Jordan Groves, ses liens avec d’autres artistes, son engagement social – le récit est entrecoupé de brèves incursions dans la guerre civile espagnole à laquelle il prendra part en 1937 – son amour de la terre, ses problèmes de conscience, tout cela m’a paru plus authentique que les aléas de l’histoire. Celle-ci, pleine de rebondissements parfois peu vraisemblables, tient en haleine jusqu’au bout des quelque quatre cents pages de La Réserve, une œuvre en deçà, à mon avis, d’American Darling.