« Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais », ce sont les derniers mots d’une autobiographie qui se veut impersonnelle et collective,

Les années d’Annie Ernaux (2008 – Folio n° 5000). La première phrase : « Toutes les images disparaîtront. » Les images réelles ou imaginaires, et aussi les mots, les tournures, les paroles, notre prénom même, voués à « disparaître dans la masse anonyme d’une lointaine génération ». Annie Ernaux a choisi comme fil conducteur des photos (non montrées, mais décrites), puis des films, treize moments à partir desquels reconstituer le passage des années, de 1941 à 2006. Un ancrage autobiographique donc, contrairement à la fiction romanesque des Années de Virginia Woolf, avec le même souci pourtant de recréer un contexte global, ici celui de la société française et des changements de civilisation dans la seconde moitié du vingtième siècle, et de rendre le glissement d’un temps à l’autre.

Raconter l’enfance, c’est rappeler d’abord une famille, les récits de guerre des parents, les repas de fête, « un héritage de pauvreté et de privation antérieur à la guerre et aux restrictions, plongeant dans une nuit immémoriale, « dans le temps » … » Les enfants écoutent, mais voient les années devant eux comme « des classes, chacune superposée au-dessus de l’autre, espaces-temps ouverts en octobre et fermés en juillet » où l’on apprend le bon français, mais en

retrouvant à la maison « sans y penser la langue originelle, qui n’obligeait pas à réfléchir aux mots, seulement aux choses à dire ou à ne pas dire ». Etonnement des parents quand on rêve de Paris ou d’une excursion : « Où veux-tu aller, tu n’es pas bien là où tu es ? »

L’histoire familiale est inséparable de l’histoire sociale – « La prise de conscience de la déchirure sociale qui est au centre de mon œuvre a été déterminante », reconnaît Annie Ernaux dans un entretien. Après la guerre, vie séparée partout des garçons et des filles, arrivée des nouveautés, de la réclame – « Le progrès était l’horizon des existences ». Mais « l’époque, disaient les gens, n’était pas la même pour tout le monde. » La religion donnait alors le cadre et le rythme de vie, l’habillement distinguait les âges et les catégories sociales, les programmes scolaires « ne changeaient pas ». Une femme se regarde sur une photographie de 1955 au pensionnat : « Et c’est avec les perceptions et les sensations reçues par l’adolescente brune à lunettes de quatorze ans et demi que l’écriture ici peut retrouver quelque chose qui glissait dans les années cinquante, capter le reflet projeté sur l’écran de la mémoire individuelle par l’histoire collective. »

Les garçons auxquels on pense, les interdits bravés ou compensés par la lecture des feuilletons dans le journal et le cinéma, les ambiances de classe, les désirs d’électrophones ou de chaussures, les limites sans cesse rappelées : « tu demandes trop à la vie ». Dans le journal intime qu’elle a commencé vers seize ans, elle a noté son ennui et son attente de l’amour, rien de ce qui fait l’histoire de l’année 57 en France et ailleurs. Il fallait « avoir ses deux bacs » – le premier en fin de première, le second l’année d’après – « le signe incontestable de la supériorité intellectuelle et de la certitude d’une future réussite sociale. » Les vingt-six filles sur la photo de groupe du lycée (classe de philosophie 1958-59) ne sont plus, quarante ans après, « qu’une triple rangée de fantômes aux yeux brillants et fixes. »

A l’université, les filles « vivaient dans deux temps différents, celui de tout le monde, des exposés à faire, des vacances, et celui, capricieux, menaçant, toujours susceptible de s’arrêter, le temps mortel de leur sang. » Expériences érotiques. Souvenirs de lectures – « Elle est passée de l’autre côté mais ne saurait dire de quoi, derrière elle sa vie est constituée d’images sans lien. Elle ne se sent nulle part, seulement dans le savoir et la littérature. » Elle redoute la folie, commence un roman, est sûre de manquer de « personnalité ».

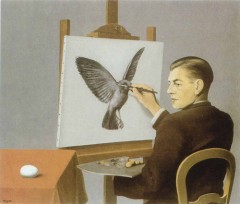

Sans jamais dire « je », plutôt « on » et « nous », parfois « elle » – en évitant l’introspection, Annie Ernaux convoque au concert des années les faits et les rêves, les magasins et la télévision, les tâches ménagères et les conversations de « jeunes ménages ». Mère d’un petit garçon, la voilà devenue « petite-bourgeoise arrivée » ? Un tableau de Dorothea Tanning, Anniversaire, lui semble représenter sa vie – « à chaque livre qu’elle lit, La Promenade au phare, Les Années-Lumière, elle se pose la question de savoir si elle pourrait dire sa vie ainsi. » Mai 68 : « Le discours du plaisir gagnait tout. » « Un sentiment de femme était en train de disparaître, celui d’une infériorité naturelle. »

Ensuite la « société de consommation » convertit en objets et en divertissement les idéaux de mai. Sur un bout de film (Vie familiale 72-73), elle se voit rentrer des courses avec les enfants après l’école. Son métier d’enseignante la « déchire », elle le ressent « comme une imperfection continuelle et une imposture ». « Serais-je plus heureuse dans une autre vie ? », la question l’obsède. « Elle a commencé de se penser en dehors du couple et de la famille. »

Annie Ernaux quitte la province pour la région parisienne. Films, chansons, livres, restaurants, et voilà la quarantaine, les photos en couleurs, les voyages. « L’espérance, l’attente se déplaçait des choses vers la conservation du corps, une jeunesse inaltérable. La santé était un droit, la maladie une injustice à réparer le plus vivement possible. » L’idée lui vient alors d’écrire « une sorte de destin de femme » entre 1940 et 1985, « quelque chose comme Une vie de Maupassant, qui ferait ressentir le passage du temps en elle et hors d’elle, dans l’Histoire, un « roman total » qui s’achèverait dans la dépossession des êtres et des choses, parents, mari, enfants qui partent de la maison, meubles vendus. »

Années Mitterand. La pilule. Les magazines. Les insomnies. « Le monde des marchandises, des spots publicitaires, et celui des discours politiques ». Un homme jeune entre dans sa vie. A l’approche des années 2000, « les lieux où s’exposait la marchandise étaient de plus en plus grands, beaux, colorés, méticuleusement nettoyées, contrastant avec la désolation des stations de métro, la Poste et les lycées publics, renaissant chaque matin dans la splendeur et l’abondance du premier jour de l’Eden. » Passage à l’euro. Et enfin Internet, « l’éblouissante transformation du monde en discours. »

« Dans la vivacité des échanges, il n’y avait pas assez de patience pour les récits. » Sans complaisance ni nostalgie, dans un souci de fidélité au ressenti des événements ou non-événements vécus, Annie Ernaux permet à ses contemporains de reconnaître dans le miroir qu’elle leur tend des expériences partagées ou non. Pour les lecteurs plus jeunes, elle déroule un vingtième siècle absent des livres d’histoire mais riche de ce qui fait la vie, la vie ordinaire d’une femme, une vie.