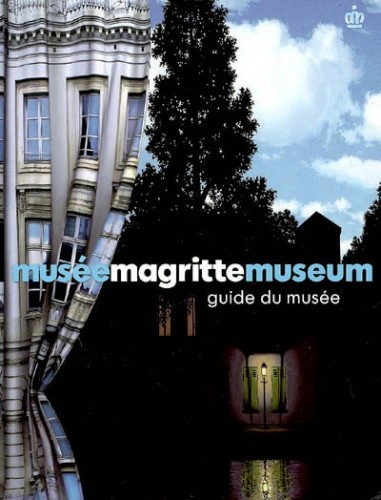

Voilà presque un an, le très attendu Musée Magritte Museum ouvrait ses portes au public place Royale, dans l’hôtel Altenloh, un des bâtiments des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui possèdent la plus grande collection au monde d’œuvres de Magritte. Il est devenu un « incontournable » pour les visiteurs de la capitale belge. On y accède par la belle entrée de l’hôtel Gresham, un peu plus loin, qui mène au grand hall des MRBAB, et de là vers le Musée d’art moderne, où se trouve le comptoir d’accueil du Musée Magritte. Un ascenseur hisse les visiteurs en haut du musée consacré au grand surréaliste belge, présenté en trois périodes : « La conquête du surréalisme », « L’échappée belle », « Le mystère à l’ouvrage ». Trois étages qui se visitent de haut en bas. (A ne pas confondre avec la maison-musée de René Magritte à Jette.)

La couverture du Guide du musée Magritte museum (Hazan, 2009)

Murs sombres, lumière tamisée, chuintement des audioguides, visites guidées, il y a du monde dès le matin au musée Magritte, et l’on y entend des langues étrangères. A l’entrée de chaque niveau figurent des repères biographiques, clairs et bien illustrés. L’œil est attiré par les citations gravées sur les murs, dans toutes les salles : « par respect des textes littéraires de Magritte », uniquement en français, mais traduites en néerlandais sur des étiquettes (Bruxelles est une ville bilingue) – on peut aussi les

lire en anglais, en allemand et en espagnol, dans une brochure gratuite (publiée grâce au soutien des Amis des Musées).

« Ce que je ferai dans tous les domaines est imprévisible tout autant que l’apparition d’une réelle image poétique ». René Magritte (1898–1967) entre en surréalisme après avoir rencontré E.L.T. Mesens, qui lui fait découvrir le dadaïsme, et puis le poète Paul Nougé. Avec Camille Goemans et le musicien André Souris, ils posent les bases du surréalisme belge. En plus des affiches publicitaires signées Magritte, dont ce fut le premier travail, les premières salles proposent de très nombreux textes de l’artiste et de ses comparses. Par exemple, après avoir énuméré les choses qu’il déteste et qu’il aime, Magritte ajoute : « Je souhaite l’amour vivant, l’impossible et le chimérique. Je redoute de connaître exactement mes limites. » S’agit-il ici de peinture ou d’autre chose ? Chirico, remarque l’artiste, est « le premier qui ait pensé à faire parler la peinture d’autre chose que de peinture. » L’aspect esthétique est accessoire pour Magritte, ce qui compte, c’est l’idée.

Les premières toiles exposées, du début des années 1920, sont de styles divers : des Baigneuses plutôt géométriques, L’Ecuyère – une amazone noire sur un cheval blanc, un paysage stylisé, dans l’esprit du constructivisme –, un Portrait de Pierre Bourgeois plutôt fauve. La Voleuse porte une combinaison noire à la Fantômas comme L’homme du large, on entre dans la manière propre à Magritte de combiner des éléments inattendus. Ainsi, dans le Portrait de Paul Nougé, le poète en smoking se dédouble, la main sur la poignée d’une porte découpée ; dans Découverte, la chair d’un nu féminin prend par endroits l’apparence du bois, avec ses veines et ses nœuds.

Non seulement toutes les périodes de l’artiste sont représentées au musée Magritte, mais les peintures sont entourées de dessins, gouaches, affiches, lettres, photographies… En vitrine ou en diaporama sur des écrans, toutes sortes de documents : des partitions musicales illustrées par Magritte, des pages de la revue 7 Arts ou de MaRiE (« journal bimensuel pour la belle jeunesse »), des tracts de la Correspondance Nougé-Goemans-Lecomte. De nombreuses photos où l’on voit Magritte, sa femme Georgette, leurs amis. Pour terminer le parcours des années ’20

et ‘30, voici Les mots et les images, une série de dessins d’objets aux légendes décalées, sorte d’introduction aux principes de sa peinture où les objets se passent de nom, où les noms tiennent lieu d’images – Magritte interroge le lien arbitraire entre les mots et les choses représentées, c’est son célèbre « Ceci n’est pas une pipe ».

En bas des marches, au deuxième étage, une grande sculpture en bronze,

Les travaux d’Alexandre : « Qu’a-t-elle de spécial, cette souche ? » demande une mère à ses deux enfants. La hache est dessous et non dessus, au lieu de l’entaille en creux, des échardes se dressent comme une crête à la surface. Le surréaliste est joueur. Un portrait de Georgette Magritte montre son visage dans un cadre ovale doré, classique, accroché au ciel ; Magritte l’entoure d’objets flottant dans l’air : une tourterelle, du laurier, une bougie allumée, un gant, un bout de papier sur lequel est écrit le mot « vague », une clef. Ce ne sont pas des symboles, assure le peintre –

« Je peins l’au-delà, mort ou vivant, l’au-delà de mes idées par des images. »

Plusieurs variantes des Compagnons de la peur, un groupe de hiboux-plantes devant des sommets montagneux contrastent avec l’oiseau aux ailes déployées du Retour, au-dessus d’un nid. Magritte aime métamorphoser. Une salle dédiée aux femmes

présente Le Galet, à la Matisse, et la fameuse Magie noire : en appui contre un muret, une femme nue bleue de la tête jusqu’à la taille (à hauteur de la ligne d’horizon entre mer et ciel à l’arrière-plan) retrouve plus bas les couleurs de la chair.

Si Georgette, la femme de Magritte, est son modèle favori, plusieurs études sont inspirées par la blonde Anne-Marie Crowet (la baronne Gillion Crowet, mécène du musée), qu’on retrouve dans Le Combat et dans La fée ignorante.

Au premier étage, La Joconde, une grande sculpture, variante des peintures du même nom, pour un collectionneur privé : pas de Mona Lisa en vue, mais trois rideaux et un grelot, une mise en scène. Sur chaque palier sont diffusés en permanence, sous d’énormes abat-jours, des films tournés par Magritte, avec cette improbable alliance de convention (messieurs en costume, dames en robe, chapeaux) et de facéties auxquelles se livrent Magritte et sa bande. C’est au niveau +1 que sont exposés, dans les dernières salles, les chefs-d’œuvre de la collection des Musées royaux et aussi des œuvres prêtées moins connues. J’y ai découvert Le bain de cristal, une girafe dans un verre ; Shéhérazade, regard et parole (des yeux et une bouche dans un montage

de perles). La Flore printanière de Botticelli, au dos d’un homme au chapeau melon, compose Le bouquet tout fait. La Voix du sang, un splendide paysage nocturne, ouvre le tronc d’un arbre sur une maison aux vitres éclairées, surmontée d’un grelot.

Rue des Mimosas à Schaerbeek, la dernière maison habitée par Magritte

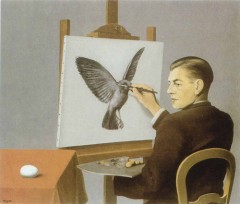

L’oiseau de ciel (qui a servi d’emblème à la Sabena) précède le clou de la collection : L’Empire des Lumières, fascinant paysage nocturne et diurne, visible pour le moment en deux versions. Notre regard va de celle que nous connaissons le mieux à Bruxelles, au format vertical, avec le réverbère et la maison qui se reflètent dans l’eau, à celle de la Baronne Gillion-Crowet, horizontale, où quatre fenêtres sont éclairées au premier étage. C’est la première version qui figurait sur la bâche originale en trompe-l’œil devant la façade du musée Magritte pendant les travaux préparatoires, et dont l’idée est reprise en couverture du Guide officiel du musée. Tout près de la sortie, la façade art nouveau d’Old England attire le regard vers le MIM, le Musée des instruments de musique. Un peu plus bas, L’oreille de Calder indique la direction du Mont des Arts. Des escaliers intérieurs du Musée Magritte, on a par les hautes fenêtres de belles vues plongeantes sur ce quartier qui retrouve de sa superbe au fil des ans.