« Ensor, l’artiste qui a trouvé le monde entier en Belgique » : un article très intéressant d’Helen Lyons dans The Brussels Times (signalé par Colo, merci), m’a incitée à lire Jésus-Christ en Flandre, court récit de Balzac intégré dans ses Etudes philosophiques, dédié à Marceline Desbordes-Valmore : « A vous, fille de la Flandre et qui en êtes une des gloires modernes, cette naïve tradition des Flandres. » C’était l’une des histoires préférées de James Ensor que lui racontait son père, selon laquelle Jésus-Christ a fait ses derniers pas sur terre à Ostende, en Belgique.

James Ensor, Le Christ apaisant la tempête, 1906, huile sur toile, Bruxelles, musée d’Ixelles

Quand en dernière minute, un voyageur monte à bord d’une barque qui reliait l’île de Cadzant aux côtes de la Flandre, à une époque où « la riche Ostende était un havre inconnu », il y a déjà sept personnes à l’arrière, « séparées de l’avant par le banc des rameurs » : des nobles, un bourgeois avec son domestique, un docteur en science avec son clerc. Le dernier venu cherche alors une place à l’avant, parmi « de pauvres gens » (un vieux soldat, une jeune mère, un paysan et son fils, une « pauvresse ») qui le voyant « tête nue », habillé simplement, le prennent pour « un bourgmestre bon homme et doux comme quelques-uns de ces vieux Flamands dont la nature et le caractère ingénus ont été si bien conservés par les peintres du pays. »

Balzac décrit l’embarquement, les attitudes des uns et des autres, puis le spectacle de la mer et du ciel qui changent soudain, à l’approche d’Ostende. La tempête éclate. « Nous périssons ! » s’écrient les gens de l’arrière, quand une lueur éclaire le dernier passager : « Ses cheveux d’or, partagés en deux bandeaux sur son front tranquille et serein, retombaient en boucles sur ses épaules, en découpant sur la grise atmosphère une figure sublime de douceur et où rayonnait l’amour divin. » A la vieille femme pauvre qui craint de mourir sans absolution, il dit : « Ayez la foi, et vous serez sauvée. »

Le pilote mène adroitement la chaloupe à cinquante pas du rivage quand « une convulsion de la tempête » la fait soudain chavirer. « L’étranger au lumineux visage » les invite alors à le suivre et à marcher sur les flots. Les passagers de l’avant lui font confiance et le suivent, ceux de l’arrière se noient, l’un voulant emporter son or, les autres victimes de leur incrédulité. Sauvés, les naufragés se réfugient dans la cabane d’un pêcheur, « puis le Sauveur disparut ». On bâtit là « le couvent de la Merci, où se vit longtemps l’empreinte que les pieds de Jésus Christ avaient, dit-on, laissée sur le sable. En 1793, lors de l’entrée des Français en Belgique, des moines emportèrent cette précieuse relique, l’attestation de la dernière visite que Jésus ait faite à la terre. »

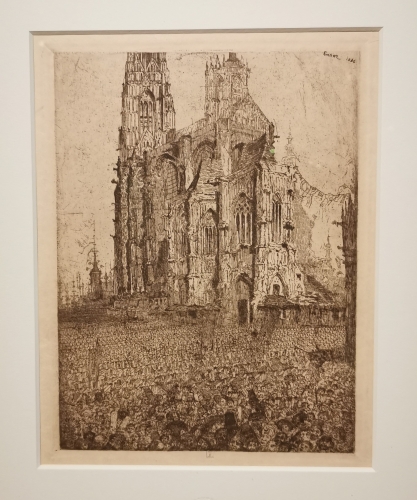

James Ensor, La Cathédrale, 1886, eau-forte, collection KBR

C’est dans l’église de ce couvent que se trouve le narrateur après la révolution de 1830, « fatigué de vivre »se mettre à, dans la seconde partie du récit. En regardant les piliers, les roses, les galeries, les colonnes, les vitraux, les arcs, soudain illuminés par le soleil, il les voit vibrer, danser même, « sans changer de place ». Les orgues font entendre une « harmonie divine » et lui-même se sent entraîné dans ce « sabbat étrange », sous la « malicieuse bienveillance » du Christ de l’autel. Une voix criarde le sort de cette « extase molle et douce » : une vieille femme desséchée l’entraîne hors de l’église, porteuse d’une révélation. A la fin de Jésus-Christ en Flandre, la vieille (qui incarne une Eglise usée par les compromissions) sera transfigurée en éblouissante jeune fille (l’Eglise peut retrouver son rayonnement).

Pour le peintre ostendais, qui critique les prêtres, médecins, gouvernants…, « La figure mythique du Christ correspond au moi idéal ensorien. » (Encyclopedia universalis) Comme son père (britannique) qui n’a jamais trouvé sa place en Belgique, James Ensor a passé une grande partie de sa vie à se sentir incompris et rejeté par des gens dont il n’était pas tout à fait sûr de vouloir l’approbation. Comme tant d’artistes qui osent perturber, provoquer, séduire, voire repousser, l’appréciation de ses compatriotes est venue tard et lui a apporté peu de joie. Il trouvait certainement un certain réconfort et une justification dans cette histoire dans laquelle le Christ lui-même est venu en Flandre sans être reconnu de tous.

Selon Xavier Tricot, spécialiste d’Ensor, l’artiste aimait Ostende, mais pas les Ostendais. Dans la bibliothèque de sa maison d’enfance, dans la boutique de curiosités de sa mère et au carnaval annuel d’Ostende, Ensor trouvait le monde entier, même si ses deux pieds étaient plantés sur les plages grises et humides de Belgique. « En fin de compte, on s’habitue à la vie à Ostende et aux maux qui affectent sa famille », écrivait-il dans une lettre à des amis en 1896 (traduction de l’article en anglais). « Mais quelle solitude ! Comme il est difficile d’être coupé de tout après avoir eu tant de succès ! Je me réconforte un peu en travaillant – je peins constamment des masques. Ils se regardent furieusement, reflétant ce que je ressens. »