Une autre expo bruxelloise en cours, à la Villa Empain déjà présentée ici, porte ce beau titre : « La route bleue ». On pense à la route de la soie, et c’est bien des avatars du bleu entre Orient et Occident – « Périples et beautés, de la Méditerranée à la Chine » – que nous parle cette sélection d’objets d’hier et d’aujourd’hui, fidèle au principe de la Fondation Boghossian. Un voyage dans la couleur aujourd’hui préférée des Occidentaux, comme le rappelle souvent Michel Pastoureau qui lui a consacré un de ses beaux livres (son « Vert » sera publié bientôt).

La Villa Empain vue du jardin

Chaque jour © Betty de Paris

© Betty de Paris

A droite de l’entrée, un salon présente des variations de Betty de Paris sur l’indigo – ce bleu végétal venu d’Inde – dont elle décline les nuances dans une série d’œuvres textiles, comme ce grand damier bleu et blanc en guise de store ou cette pelote de fil de ramie intitulée « Chaque jour ».

© Raed Yassin

Le grand hall ne manque jamais son effet, avec la grande baie vitrée du salon d’honneur qui donne sur la piscine et le jardin, mais le regard monte aussitôt vers les nymphéas d’Isabelle de Borchgrave suspendus dans l’air, feuilles et tiges bleues portant des fleurs blanches qu’on appréciera mieux d’en haut, une belle installation de cette artiste belge connue surtout pour ses robes anciennes en papier. Devant soi, on croit voir de grands vases chinois classiques ; de près, ces porcelaines fabriquées en Chine par des artisans locaux révèlent des motifs surprenants : Raed Yassin, né à Beyrouth en 1979, les a ornés de scènes de la guerre au Liban.

Sèvres et Limoges (Cité de la céramique)

Plat d'Iznik, faïence, 1550-1560

De part et d’autre, de précieuses pièces de céramique ancienne sont présentées dans des vitrines – vase florentin du XVIe siècle, porcelaines de Limoges, de Sèvres ou de Nevers, plats d’Iznik, vases de Chine ou du Japon… – en compagnie d’œuvres contemporaines comme la barque dressée d’Andrey Zouari ou les cercles de papier du dessinateur portugais Rui Moreira.

© Arlette Vermeiren

Détail© Arlette Vermeiren

J’ai retraversé le hall pour aller contempler de près une de mes préférées parmi les œuvres exposées, aussi lumineuse qu’un vitrail : des papiers noués d’Arlette Vermeiren, une artiste bruxelloise qui s’est inspirée des itinéraires de la route de la soie, de la Méditerranée vers la Chine. Devant une large fenêtre, ses papillons de papiers noués colorés en bleu, avec des reflets d’or et d’argent, parfois du vert ou du rouge, volent et voilent la lumière du monde – c’est somptueux.

Nymphéas © Isabelle de Borchgrave

A la fenêtre de l’escalier qui mène à l’étage, une œuvre sur verre commandée récemment par la Villa Empain à la Coréenne Bang Hai Ja s’intitule « Lumière née de la lumière ». En haut, deux beaux disques de céramique calligraphiés par Alechinsky se répondent de part et d’autre du vide où flottent les nymphéas.

We are so lightly here, 2009 © Hale Tenger

Blue Coconut Palm Leaf, 2012 © Desmond Lazaro

Dans les salles plus intimes disposées tout autour, il reste beaucoup à découvrir, autant d’approches du bleu que d’œuvres, spectaculaires ou discrètes comme ce minuscule parachutiste en bronze, acrylique et émail, que Hale Tenger a déposé au centre d’un coussin de soie blanc – l’image est forte et elle m’a émue, j’ai aussitôt pensé aux parachutistes belges dont l’avion s’est écrasé il y a peu. L’artiste turque y propose une réflexion « sur la fragilité de la vie, entre la naissance et la mort ». En effet.

© Yoshiro Kimura

Dans cette pièce, des pigments bleus et or de Desmond Lazaro, des sphères ornées de paysages et d’écritures de Russell Crotty inspiré par les astres. Parmi les céramiques montrées à l’étage, ne manquez pas les porcelaines de Yoshiro Kimura, avec des effets extraordinaires de vagues en surface.

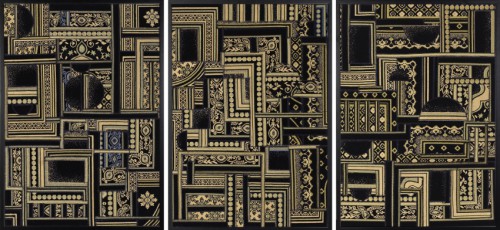

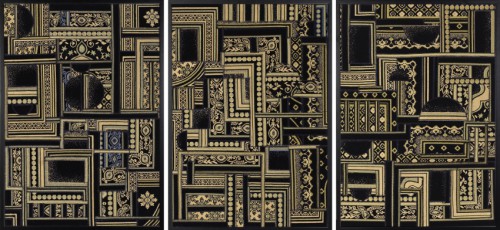

© mounir fatmi

Veste de fonctionnaire civil, Musée Guimet

Sari Jamdani (détail), Musée Guimet

Plus loin, un triptyque de mounir fatmi (la résistance de l’artiste marocain aux traditions va jusqu’au refus des majuscules) a nécessité plus d’une centaine de tapis de prière, ainsi détournés vers la création artistique. En face de ce collage, en vitrine, une magnifique « veste de fonctionnaire civil » en satin de soie indigo (Chine, dynastie Qing, XIXe) a été prêtée par le Musée Guimet, de même qu’un « sari jamdani » en mousseline de coton brodée de fils blancs d’une extrême finesse.

Des peintres sont présents sur « La route bleue » : d’Alechinsky encore, une belle toile, « Parole d’eau » ; « Le cheval de cirque » de Miró, du musée d’Ixelles ; un Yves Klein, pour les plus connus. Dans une pièce consacrée aux parures anciennes, vous verrez d’extraordinaires bijoux réalisés avec des plumes de martin-pêcheur, très prisées dans l’aristocratie chinoise, emblèmes de fidélité conjugale : épingles à cheveux, broches, coiffes portées lors des grandes occasions. A côté, la sculpture « Indigo shadow » d’Abdulrahman Katanani évoque la cueillette de la plante à partir de laquelle se fabriquait la couleur.

Pour ne pas être trop longue, je me contente de citer encore deux artistes en harmonieuse cohabitation (photo ci-dessus), Anne De Bodt avec les légères et subtiles embarcations de sa « Flottille » et Mahmoud Hojeij, « Re Palestina », une série de tirages photographiques déclinant les bleus du ciel et de la mer, du plus clair au plus sombre. D’autres photos et installations vous attendent dans l’escalier qui mène au sous-sol, je vous en laisse la surprise.

© Tarek Al-Ghoussein - Courtesy of The Third Line, Dubaï

Pour conclure, cette formule de Guy Duplat dans La Libre : « une exposition exquise de beauté et de finesse, mêlant art contemporain et ancien avec les arts décoratifs. Les yeux rivés sur l’Orient, proche et lointain. » Et cette phrase de Philippe Jaccottet citée dans son article : « Et le bleu n’est plus une matière, c’est un songe. »