Si vous aimez les couleurs et leur symbolique, des livres de l’historien Michel Pastoureau sont déjà à portée de main dans votre bibliothèque, comme Bleu – Histoire d’une couleur (2000) ou Les couleurs de notre temps (2003).

Après Noir (2008), pas encore découvert, j’espère qu'un Rouge verra bientôt le jour. Des ouvrages passionnants, très bien illustrés de surcroît.

Dans Rayures – Une histoire des rayures et des tissus rayés (1991 & 1995), Pastoureau s’intéresse à l’ordre et au désordre de la rayure dans les vêtements et le textile. Le tissu rayé que la mode contemporaine remet régulièrement à l’honneur – « Cet été, osez le chic des rayures » – a longtemps marqué l’exclusion ou la réprobation. Ainsi le zèbre, que sa robe a fait classer d’abord dans le bestiaire de Satan, ne doit sa réhabilitation qu’à Buffon, bien que son nom continue à désigner les drôles de types, voire les vilains cocos.

Du Moyen Age à la Renaissance, la rayure scandalise. Lorsque Saint Louis ramène à Paris, en 1254, des frères de l’ordre du Mont-Carmel en Palestine, qui portent un manteau rayé, ceux-ci s’attirent les moqueries et le surnom injurieux de frères « barrés ». On les dit cupides, hypocrites, félons ; on leur reproche de trop fréquenter les béguines. Le pape finit par leur imposer un manteau uni en 1287.

Même la représentation des figures bibliques participe de cette codification. Si Caïn, Dalila, Saül, Salomé, Caïphe, Judas portent les rayures des traîtres, le roi David porte un vêtement rayé dû à son statut ambivalent d’oriental et de musicien – « Musique, couleurs et rayures ont toujours partie liée. » Saint Joseph, personnage longtemps dévalorisé, est reconnaissable aux rayures de ses chausses, moins dégradantes que sur la robe entière, à cause de son statut ambigu.

Pastoureau distingue trois structures des surfaces : l’uni, le semé et le rayé. Sorte d’uni densifié, le semé est valorisé – les rois de France portent un blason « d’azur semé de fleurs de lis d’or » – contrairement au tacheté. Au royaume des animaux, le tigre, le léopard, la truite, la pie, le serpent, la guêpe sont du côté du diable. Seul le cheval blanc à la robe unie convient au héros médiéval. Tout ce qui n’est pas « plain » relève de la transgression ou connote l’infériorité.

Les rayures fréquentes dans les armoiries obéissent à un code différent et très complexe. Pastoureau, spécialiste de l’héraldique, détaille joliment le vocabulaire du blason : fascé, burelé, fascé-ployé, fascé-ondé, fascé-crénelé, fascé-dentelé, fascé-vivré, selon le nombre et la forme des raies. Dans ce chapitre, une belle miniature du Traité de fauconnerie de l’empereur Frédéric II (vers 1280) illustre la façon de représenter l’eau au Moyen Age, par des ondulations d’un vert peu saturé ; le nageur, au corps immergé forcément rayé par l’onde, est à la fois dissimulé et mis en valeur.

Du XVIe au XIXe siècle, l’usage plus large du textile pour le décor, l’ameublement, fait éclore la « bonne » rayure, le plus souvent « domestique ». Les serviteurs portent des vêtements rayés, les esclaves maures, les noirs aussi. D’où le gilet rayé du maître d’hôtel. La Révolution américaine fait souffler sur les tissus un vent de liberté et d’idées nouvelles : les rayures fines, verticales et claires sont désormais élégantes. La Révolution française lance la cocarde tricolore, le bonnet, le drapeau à trois bandes. Sans doute la mécanisation dans la fabrication des étoffes joue-t-elle aussi un rôle.

Mais deux systèmes de valeurs coexistent : rayures infamantes du prisonnier ou du bagnard, rayures protectrices du pyjama qui éloignent le Malin. Aux XIXe et XXe siècles, tout le domaine de l’hygiène met à l’honneur le rayé. On ne portait auparavant que des sous-vêtements blancs ou écrus, on ne dormait que dans des draps blancs ou non teints. Le passage à la couleur se fait par le relais du pastel, « une couleur qui n’ose pas dire son nom » (Baudrillard), et de la rayure : celle-ci égaie le blanc et purifie la couleur. On la retrouve partout, dans la cuisine ou la salle de bain, sur les matelas, la vaisselle, le dentifrice.

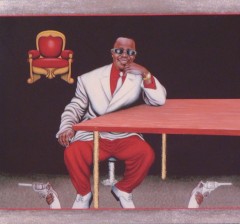

Pour le vêtement, les codes sont très élaborés : la chemise finement rayée d’un ton pâle, de bon goût, s’oppose aux rayures larges et voyantes, considérées comme vulgaires. De même le tissu rayé se porte plutôt au masculin et le semé plutôt au féminin. Pastoureau s’intéresse à tout, de l’attirance très ancienne des peintres pour les rayures qui attirent l’œil jusqu’au pull marin de Picasso et aux bandes régulières de Buren. Et aussi aux tricots bleus et blancs des matelots, aux costumes de bain, et puis, bien sûr, à la tenue rayée – dynamique – du sportif, « l’histrion des temps modernes ».

La rayure n’existe pas dans la nature, elle est une marque culturelle. Visuellement, elle pose problème par son ambivalence : elle se voit mais gêne aussi. « Trop de rayures, conclut Pastoureau, finit par rendre fou. »

Illustration: Frédéric Bazille, "La Toilette" (1869)

Pour un commentaire sonore, passer par

http://museefabre.montpellier-agglo.com/index.php/etudier/recherche_d_oeuvres