Je ne sais plus quel blog a éveillé ma curiosité pour Le dernier des Weynfeldt (2008), un roman plus récent de Martin Suter. Entouré d’une « précieuse collection d’art suisse du XIXe et de la première moitié du XXe siècle », Adrian Weynfeldt y est un homme seul et habitué à l’être, expert en art et aussi dans l’art de rythmer le temps à l’aide de rituels qui, selon les jours, lui semblent immobiliser le cours de la vie ou au contraire l’accélérer.

http://pagesperso-orange.fr/arnauld.divry/CHABOCHEpeinture.htm

(La Salamandre dans la littérature et la peinture, par Arnauld Divry)

Il devrait dire « Ne fais pas cela » à la jeune femme rousse prête à sauter du balcon de son appartement (cinq cents mètres carrés au-dessus de quatre étages loués par une banque), mais il est aussi incapable de le dire à Lorena dont il a fait la connaissance la veille dans un bar où elle buvait excessivement qu’à sa compagne, la suicidaire Daphné, perdue trente ans plus tôt, à qui elle le fait penser. Aucun mot ne sort de sa bouche, mais il se met à pleurer – et Lorena renonce au grand saut, malgré « sa vie de merde ».

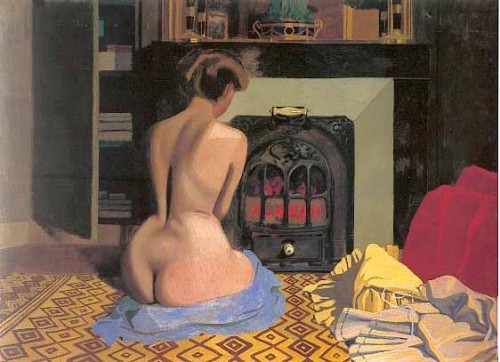

Weynfeldt travaille pour Murphy’s, dont la future vente de « Swiss art » ne comporte guère de lots intéressants, à part un paysage de Hodler. Un coup de fil de Klaus Baier, un spéculateur dont il évalue régulièrement la collection, sa « réserve intouchable », va peut-être changer la donne : il envisage de vendre son meilleur tableau, « Nu devant une salamandre » de Vallotton, hérité de son père. Depuis des années, à chaque crise financière, il vend des œuvres en secret et les remplace par des copies.

A septante-huit ans, Baier a cette fois besoin d’une belle somme pour assurer ses vieux jours. Il en veut au moins un million de francs suisses.

Tandis que, comme tous les jeudis, Adrian, qui n’a pas d’amis de son âge, partage

son déjeuner à la Trattoria Agustoni avec son cercle d’amis plus jeunes qui usent et abusent de sa fortune – et pas seulement à table (un cinéaste, une sculptrice sur fer, un architecte, une juriste, une libraire, un designer de sites internet, un peintre, « magnifique artisan - mais pas un artiste, hélas »), Lorena se rappelle à lui : elle téléphone d’un magasin de haute couture où elle a été prise, après un manège d’un culot formidable, avec une robe de soie noire coûteuse dans son sac à main. Sans perdre son sang-froid, elle a donné le numéro d’Adrian repris sur la carte de visite qu’il lui avait donnée, a obtenu à son bureau qu’on lui donne celui du restaurant, a appelé « Chéri » à son secours avec un naturel parfait. « Un peu d’action s’était donc tout de même immiscé dans l’ennui de cette heure du déjeuner. » Grand seigneur, Weynfeldt se fait montrer d’autres robes que Lorena avait fait mettre de côté « pour les montrer à un ami » et paye sans sourciller une somme énorme avant de sortir avec elle, les bras chargés de sacs.

Pour Lorena, les hommes à chevalière comme lui sont des fils à papa, « généreux quand ils te lèvent, radins quand ils veulent se débarrasser de toi ». Pedroni, un vendeur qui a observé toute la scène au magasin, y voit d’intéressantes perspectives. Pour Adrian, cette intrépide jeune femme d’une trentaines d’années réveille ses trop semblables journées. Même à Saint-Moritz, où il rejoint ses amis plus âgés aux courses du White Turf, comme chaque année, c’est à elle qu’il pense, à cette Lorena dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse.

Deux cercles d’amis, un métier passionnant, un appartement de rêve, cela n’empêche pas Weynfeldt d’éprouver en rentrant chez lui un sentiment parfois désagréable. Le soir, il examine à la loupe le Vallotton ramené chez lui, dont il n’a encore soufflé mot chez Murphy’s. Le point habituel que le peintre posait derrière sa signature y est bien, mais pas dans l’original – c’est un faux, une superbe copie. Baier, convoqué, lui apporte le vrai, dont il a beaucoup de mal à se séparer, et cherche à convaincre l’expert de vendre la copie, que personne ne contestera, pour un million et demi, le surplus éventuel serait pour Weynfeldt.

La situation est bien en place : deux Vallotton, un vrai et un faux, une femme surprenante et vénale, un sexagénaire richissime prêt à tout pour se sentir un peu plus jeune dans ses costumes demi-saison sur mesure. Il y a quelque chose du « bon faiseur » chez Martin Suter, qui réunit dans Le dernier des Weynfeldt tous les ingrédients du romanesque, excelle à les relier et à tenir ses lecteurs en haleine – comment va se dérouler la fameuse vente ? entre Weynfeldt et Pedroni, avec qui Lorena va-t-elle finalement s’associer ?

L’auteur de Small World m’avait touchée, ici Suter l’ancien publicitaire aligne un peu trop d’images sur papier glacé, un peu trop de marques de luxe, un peu trop de situations « vendeuses ». Weynfeldt n’est pas Swann, même s’il aime imaginer en peinture ce qu’il a sous les yeux, même s’il se tourne vers une femme qui n’est pas son genre. Reste une intéressante évocation des peintres suisses, du mobilier moderne et du marché de l’art. « Qui paie ? » est finalement la question la plus souvent posée

dans ce « polar sociologique » dont les débuts prometteurs cèdent la place aux péripéties de l’intrigue, originale, certes, et bien menée, mais aux dépens de ce qui fait le mystère des êtres.