Tous les écoliers japonais lisent un jour Botchan (1906) de Natsumé Sôseki. Il fallait donc voir cela de plus près. Dans la jolie collection Motifs du Serpent à Plumes, le roman est traduit par Hélène Morita. « Botchan », c’est une appellation tantôt affectueuse pour désigner un « jeune maître », tantôt péjorative au sens de « jeunot, naïf ».

Dès l’enfance, la nature « impulsive et risque-tout » de Botchan lui a valu des mésaventures : chutes, coupures, bagarres et autres exploits. Son père ne lui montrait pas plus d’affection que sa mère, qui préférait son frère aîné. Mais le « bon à rien » de la famille avait une admiratrice inconditionnelle : Kiyo, la servante, issue d’une famille noble ruinée. Après la mort de leurs parents, il a fallu renvoyer l’affectueuse vieille femme. Réfugiée chez un neveu, celle-ci rêve de travailler un jour chez son cher Botchan, quand il aura sa propre maison.

Avec l’argent de son héritage, Botchan décide d’entreprendre des études à l’Ecole de physique, n’ayant aucun goût pour les matières littéraires. A peine diplômé, il se voit proposer un poste de maître de mathématiques, « quelque part au Shikoku ». Mû par son « impulsivité native », le jeune homme accepte, lui qui ne s’est pourtant jamais éloigné de Tokyo, si ce n’est lors d’une excursion scolaire.

Bateau, train, rickshaw, et le voilà assez mal logé dans une auberge – mais la cuisine est bonne. A son arrivée au collège, le directeur qui le fait penser à un blaireau lui tient un discours édifiant. Prié de devenir « un exemple pour les élèves » en tout et pour tout, Botchan comprend immédiatement son erreur : « Un tel oiseau rare viendrait-il dans un trou de campagne pareil, avec un salaire de quarante yens par mois ? » Il songe à refuser le poste et à rentrer chez lui, mais les frais déjà engagés l’en dissuadent. Et le directeur, à qui il se dit franchement incapable d’être un tel modèle, rit, compréhensif – il n’avait peint qu’un « pur idéal », qu’il ne se fasse pas de souci.

Le Blaireau veut absolument le présenter et montrer son « ordre de service » à chacun de ses collègues. Voilà donc Botchan introduit dans la salle des professeurs, cérémonieusement, irrité d’un tel théâtre. Le sous-directeur a « la voix douce, curieusement féminine » et porte constamment une chemise rouge – ce sera son surnom. Le jeune prof remarque Koga, le prof d’anglais, pâle et gros – il sera « Courge verte » ; l’autre prof de maths, Hotta, aux cheveux en courte brosse, « Porc-Epic », son mentor.

Le tour de la petite ville « seigneuriale » est vite fait, Bontchan la trouve « assez misérable ». Mais à l’auberge, il a la bonne surprise de découvrir une nouvelle chambre mise à sa disposition, vaste et confortable. Il n’en jouira pas longtemps. Le Porc-Epic vient lui rendre visite, lui explique le programme et décide pour lui d’un déménagement le lendemain. « Il avait pris seul la mesure de ma situation. Je ne pouvais certes songer à rester éternellement dans une pièce aussi somptueuse. »

Première journée de cours : « C’était insolite d’être appelé monsieur. » Dans une classe où les élèves sont plus grands et costauds que lui, « fils d’Edo, plutôt petit et de constitution délicate », le nouveau professeur opte pour une voix forte et la prononciation « tôkyôïte ». Bientôt un élève lui demande de parler moins vite : « pourriez pas aller plus doux, quoi, si c’était une effet de vot’bonté, s’pas ? » Et ainsi passent les heures, avec quelques ratés, la vie de prof n’est pas si tranquille qu’il le croyait. Surtout il lui faut attendre sur place jusqu’à trois heures de l’après-midi et vérifier alors si les élèves ont bien fait le ménage dans leur classe et remplir le registre des présences. « On avait acheté mon corps pour un pauvre salaire, mais avait-on le droit de m’obliger à rester dans l’école en regardant fixement une table, durant mon temps libre ? »

Le propriétaire de son nouveau logement s’invite chaque jour pour le thé, et tente de l’appâter en le traitant « d’esthète averti », il voudrait lui faire acheter des sceaux, des peintures, une pierre à encre et autres bibelots. Insupportable. Botchan préfère se promener, et pousse la porte d’une boutique qui annonce des nouilles « à la mode de Tokyo » : l’intérieur est sordide, mais les nouilles excellentes, il en mange quatre bols d’affilée.

Des élèves du collège, qui l’ont remarqué, ne manquent pas le lendemain d’écrire en grand sur le tableau : « Professeur nouilles et friture » et d’éclater de rire en voyant sa grimace, et ainsi de classe en classe. Ce n’est qu’un début, les élèves ont d’autres tours dans leur sac, Botchan est épié partout dans cette petite ville. Quand vient son tour d’assurer la garde de nuit, dont seule la direction est dispensée, le pire est bien sûr prévisible pour le jeune prof, une fois de plus tourné en ridicule.

Naïf et impulsif, Botchan ne se méfie pas assez de ses collègues, quand on l’invite à la pêche. Du haut de ses « vingt-trois ans et quatre mois », il estime n’avoir rien à craindre s’il se montre « droit et honnête ». Une belle proie pour les intrigants. Alors les regrets l’envahissent : si au lieu d’étudier, il avait investi son capital pour devenir laitier, par exemple, il aurait pu garder Kiyo près de lui et vivre sans inquiétude. Elle attend une lettre, il est temps de lui écrire, et quel bonheur de recevoir sa longue réponse !

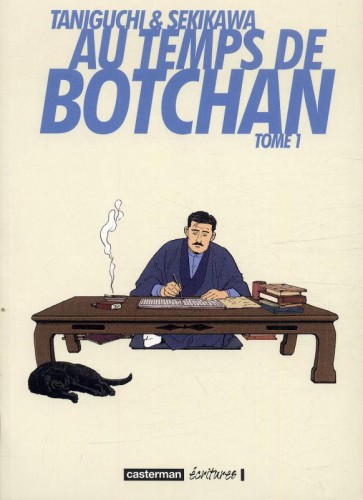

Les aventures de l’insouciant Botchan font parfois penser aux vicissitudes d’Un certain Plume. Son regard vif et curieux sur les gens et les modes de vie en accentue le grotesque et l’on craint bientôt que le jeune professeur ne fasse pas long feu. Le corps enseignant en prend pour son grade, et aussi les commères et les compères. Dans ce court roman très populaire au Japon et repris en manga par Jirō Taniguchi, Sôseki s’est inspiré de sa propre expérience de « jeune blanc-bec » en province, qui lui a inspiré aussi Je suis un chat, l’irrésistible compagnon du professeur Kushami.